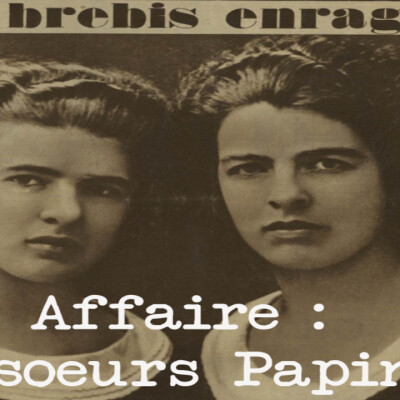

Speaker #0On lit dans Le Petit Journal du 3 février 1933 qu'un double crime a été commis la veille au Mans, vers 18h30. Monsieur Lancelin, ancien avoué, habite avec sa femme Léonie Rinjard, 54 ans, et sa fille Geneviève Lancelin, 27 ans, un hôtel particulier de la rue Bruyère. Depuis sept ans, les Lancelin ont pour bonne deux sœurs, Christine Papin, 26 ans, et Léa Papin, 21 ans, qui logent chez eux. Monsieur Lancelin rentre chez lui vers 19h et trouve sa grande porte cochère peinte en verre, fermée de l'intérieur. Comme il doit dîner avec sa famille chez son beau-frère maître Rinjard, il pense que sa femme et sa fille y sont déjà parties et se rend chez lui. Mais elles n'y sont pas. Monsieur Lancelin décide de retourner rue Bruyère. Il part avec son beau-frère et passe chez Monsieur Renard, gendre de Monsieur Lancelin et notaire boulevard René Levasseur. Madame Lancelin et sa fille n'y sont pas non plus. Les trois hommes sont inquiets. Rue Bruyère, ils sonnent à nouveau. Appellent, mais toujours pas de réponse. Ils se rendent alors au commissariat central. Les agents Ragot et Vérité accompagnent Lancelin chez lui. La porte de la maison demeure fermée. Il faut passer par une propriété voisine et en franchir le mur. L'agent Vérité pénètre chez les Lancelin et c'est le début d'une Sale Affaire... L'agent Vérité qui entre chez les Lancelin s'éclaire à l'aide d'une torche car la maison est plongée dans l'obscurité. Il s'attend à découvrir un cambrioleur. Il ne découvre rien d'anormal au rez-de-chaussée, mais sur le palier du premier étage, deux cadavres se dessinent dans la faible lumière, celui de Madame Lancelin et celui de sa fille. Elles sont horriblement mutilées. Madame Lancelin est étendue sur le dos, jambes écartées, tête fracassée, yeux arrachés. L'un d'eux se trouve sur la deuxième marche de l'escalier. Sur sa hanche, un couteau de cuisine ensanglanté et plus loin, un lourd pot en étain maculé de sang et de cheveux. Mademoiselle Lancelin est à plat ventre, face contre terre, les cuisses lacérées. Il y a du sang jusque sur les murs. Partout, on voit des fragments d'os, de dents, des peignes et des barrettes à cheveux. Où sont les deux bonnes ? Elles ont sans doute subi le même sort. On monte jusque leur chambre. On frappe. Pas de réponse. Curieusement, les agents ne tentent pas de défoncer la porte, mais vont chercher un serrurier. C'est lui qui ouvre et permet aux agents de pénétrer dans la chambre des deux domestiques de la maison. Couchées dans leur lit et serrées l'une contre l'autre, elles attendent les gendarmes. Le marteau du crime est posé sur une chaise. Elles ont fourré leurs vêtements ensanglantés sous leur lit et revêtu leur peignoir rose. Elles ne font aucun mystère : elles ont tué leur patronne. Monsieur Riégest procureur de la république; M. Hébert juge d'instruction et M. Dupuis commissaire central du Mans interrogent les deux bonnes. La plus jeune, Léa, est prise de plusieurs crises de nerfs et nie toute participation au meurtre. Christine, l'aînée, déclare que c'est suite à une scène violente causée par des reproches injustifiés de sa patronne qu'elle a décidé de la tuer. Elle lui a d'abord porté des coups de poing, puis des coups d'un pichet en étain posé sur la table de l'antichambre. Madame Lancelin et sa fille, qui est intervenue, reçoivent des coups violents et tombent inanimées. Christine Papin descend alors chercher un couteau et elle et sa sœur, sans doute aussi armée d'un couteau, achèvent leur patronne. Et les yeux ? Elles répètent plusieurs fois qu'elles les ont arrachés de leurs propres mains. Les meurtrières se sont acharnées sur leurs victimes. Madame Lancelin a le visage absolument écrasé à coups de marteau. Sa fille a été tailladée au couteau. Le crime jette la ville du Mans dans la consternation. « C'est un crime de folles ! » s'écrit-on devant l'horreur du forfait. Mais le journaliste du Petit Journal est plus précis. Il ne s'agit pas d'un crime de folles, mais d'un crime d'hystériques. D'un point de vue pathologique, on ne peut mieux comparer Christine et Léa Papin qu'à Angèle Laval, la trop célèbre héroïne de l'affaire des lettres anonymes de Tulle. Après avoir dressé les habitants les uns contre les autres, elle a noyé sa mère devenue compromettante, affirme le journaliste. Je vous renvoie à notre épisode de Sale Affaire consacré au corbeau de Tulle pour apprendre qu'il n'en est rien. Comme Angèle Laval, continue le journaliste, Christine et Léa Papin ont agi dans un état morbide. Il y a du sadisme dans leurs actes et chez toutes, un besoin maladif du mariage. Mais oui, bien sûr, en 1933, les hommes pensent encore que c'est par le mariage que se règlent tous les problèmes féminins. Un mariage, des gosses, et voilà. Mais en fouillant dans le passé des deux meurtrières, on trouve d'autres matières. Leur mère, de caractère difficile, épouse un brave ouvrier, Gustave Papin, aujourd'hui âgé de 57 ans. Il est ouvrier d'usine, elle est confectionneuse. Vous notez que la mère est difficile et le père un brave ouvrier. On sait qu'il aime de temps à autre boire un coup, mais ce n'est pas un alcoolique caractérisé. On ne peut cependant pas écarter complètement l'alcool. Je parie que si la mère aimait elle aussi boire un coup de temps en temps, le journaliste ne prendrait pas autant de pincettes pour la traiter de poivrote. De cette union naissent trois filles, Emilia, Christine et Léa. La famille Papin habite allée des Pompes au Mans, mais le couple va mal. Un jour, Madame Papin, brandissant un revolver, menace de tuer son mari. Après onze ans de mariage, Papin n'en demande pas plus et abandonne femme, enfants et domicile. Le divorce est prononcé en 1912. L'ex-madame Papin est sans ressources. Elle met Emilia et Christine à l'orphelinat du Bon Pasteur et Léa à celui de Saint-Charles. Elle abandonne la confection et se place comme domestique sous son nom de jeune fille, Clémence Deré. Emilia se fait religieuse au Bon Pasteur. Sous le nom de sœur Marie de Sainte-Mecthilde. Par mysticisme, écrit le journaliste, nous verrons plus tard qu'il n'en est rien. Il n'en va pas de même pour ses deux sœurs. Dès qu'elles atteignent 15 ans, la mère les retire de l'orphelinat et les place comme domestiques chez des patrons différents. Léa est plutôt souple, mais Christine devient sournoise et rancunière. Pourquoi ? Le journaliste ne le dit pas. Se pose-t-il seulement la question ? Il y a sept ans, Christine entre comme cuisinière chez Madame Lancelin. Quelques mois après, c'est au tour de Léa, qui entre chez les Lancelins comme femme de chambre. Les deux sœurs sont donc réunies. Ce qui se passe ensuite ? Madame Deré le raconte au Petit Journal, non sans contrainte, puisque le journaliste précise qu'il n'a pas été facile de la trouver, encore moins de la décider à parler. Évidemment, ses deux filles viennent de massacrer leurs patronnes, alors elle a envie d'échapper aux journalistes. Seul un journaliste ne peut pas comprendre ça. Elle commence par déclarer qu'elle n'a rien à dire, puis elle se raconte un peu. Elle n'a pas tardé à regretter d'avoir mis ses filles chez les Lancelin. Il y a trois ans, elles ont subitement changé. Elles ne viennent plus la voir alors qu'elles venaient régulièrement. Quand elle se présente, rue Bruyère, et non pas Gruyère comme l'écrit d'abord le Petit Journal, toujours trop pressée de publier pour vérifier ses affirmations, quand elle se présente donc rue Bruyère, on lui rit au nez et on lui dit que ses filles ne sont pas là. C'étaient pourtant deux bonnes filles, mais on les a détournées d'elle. Mademoiselle Chevrau a connu Léa à l'orphelinat. Notez que nous sommes deux jours après le crime et que les journalistes courent déjà après les amies d'enfance des meurtrières. Celui du Petit Journal fournit même l'adresse de la demoiselle Chevrau : 74 boulevard Négrier. Étrange pratique. Celle-ci affirme qu'elle a rompu tout lien avec la meurtrière. La dernière fois qu'elle lui a parlé, elles ont évoqué la sinistre mère supérieure de l'orphelinat de Saint-Charles, si sévère avec elles. Léa aurait répondu que si elle devait retourner avec elle, elle pourrait la tuer. Le journaliste conclut qu'elle en serait en effet capable. Mais ne s'interroge pas sur la raison de cette haine envers une femme sévère, peut être cruelle. Le journaliste de L'Ouest Eclair, journal local, va plus loin dans la mauvaise foi, ou la bêtise, je ne sais pas. Il écrit que le rôle d'informateur des journalistes réserve parfois de bien pénibles missions. Mais le souci de dire la complète vérité veut qu'il les accomplisse. Ben voyons... C'est pourquoi il va frapper à la porte de Maître Rinjard frère de Madame Lancelin. Il est avocat au barreau du Mans, et effondré de douleur, bien sûr. Mais il raconte aux journalistes la macabre découverte, puisqu'il faisait partie de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison du drame. C'est pourquoi, il est aujourd'hui encore possible de fournir de nombreux détails sur cette scène. Il explique que les sœurs Papin étaient de caractère difficile. Elles se montraient querelleuses, nerveuses, irritables. On aurait pu craindre d'elle une gifle ou au pire un coup de poing, mais rien de plus grave. Christine prenait de plus en plus d'influence sur Léa. Les deux femmes étaient renfermées à l'excès et semblaient mûrir quelques pensées secrètes. C'est Maître Rinjard qui reconstitue le crime. Postées sur les premières marches de l'escalier du second étage, les servantes attendent patiemment tout en mangeant des gâteaux achetés peu avant. Lorsqu'elles voient arriver leurs patronnes, elles frappent d'abord Geneviève. Assommée sur le coup, elle s'effondre. Très émotive, sa mère s'évanouit. Les criminelles ont le temps d'aller à la cuisine chercher un marteau, un couteau, et de revenir massacrer les deux femmes. La préméditation est évidente pour l'avocat. Elles ont agi de sang-froid, et leurs paroles sont trop lucides pour qu'on les croit démentes. Folles au sens populaire du mot, peut-être. Mais elles sont surtout hystériques avec des accès de démence. Le docteur Chartier procède dans l'après-midi à l'autopsie des victimes, ce qui permet de retrouver dans le corsage de Geneviève Lancelin les deux yeux de sa fille, arrachés comme les siens. Le docteur est étonné de la profondeur des entailles aux jambes qui, bien que faites avec un couteau ne coupant pas, vont toutes jusqu'à l'os. Il compte plus de 20 blessures au couteau. Mais est incapable de déterminer le nombre de coups de marteau et de pot d'étain. Ce qui le sidère, c'est l'énucléation. Les yeux des victimes ont été arrachés alors qu'elles étaient encore vivantes. Il écrit que Madame et Mademoiselle Lancelin ont été tuées presque sans lutte, avec un acharnement et un raffinement de cruauté dont la littérature médico-légale offre peu d'exemples. Le 4 février, en raison de l'état nerveux des deux jeunes criminelles, le juge d'instruction croit plus prudent de leur faire subir leur premier interrogatoire dans le cabinet du directeur de la prison plutôt qu'au palais de justice. C'est donc dans ce lieu inaccoutumé que les féroces domestiques doivent répondre à ses questions. Elles refusent l'assistance d'un avocat, certaines qu'elles sont d'aller à l'échafaud. Elle déclare qu'elles ont frappé pour se défendre. L'origine de la dispute entre les domestiques et leurs patronnes serait la fusion d'un plomb provoquée par l'utilisation d'un fer à repasser électrique. Elle aurait plongé le pavillon dans l'obscurité. Le juge émet ensuite des hypothèses. Madame Lancelin a pu faire des reproches à ses domestiques rencontrées sur le palier, mais il est certain que ni la mère... ni la fille n'ont eu de gestes violents. Comment le sait-il ? On ne sait pas. De son côté, les deux domestiques se plaignent au cours de l'interrogatoire de leurs deux patronnes qu'elles ont fini par haïr en raison de reproches injustifiés et continuels. Elles affirment aussi qu'elles n'ont pas prémédité leur acte. Un médecin aliéniste assiste à cet interrogatoire. Il est chargé par le parquet d'examiner les deux criminels au point de vue mental. Le journal Le Populaire, journal de la SFIO, c'est-à-dire du Parti Socialiste, va plus loin sur le chapitre de la folie. Car il faudrait bien qu'un jour, les pouvoirs publics se préoccupent de cette sorte de demi-folie qui revêt une forme épidémique et met la sécurité et l'existence de n'importe quel citoyen à la merci de ceux ou de celles qui devraient être dans des asiles spéciaux et qui pourtant circulent en liberté. La vie cahotée du monde moderne, l'instruction insuffisante qui ne corrige pas assez les spectacles de la rue ou les lectures malsaines, les déformations héréditaires, voilà ce qui peut influencer dangereusement un système nerveux détraqué. Le double et affreux crime du Mans en est une illustration éclatante. On en déduit que dans une société mieux organisée, leur jeunesse aurait été mieux surveillée et leur tempérament maladif décelé par des spécialistes. Elles auraient été soignées et guéries. Ce problème social que soulève le crime des sœurs Papin, Le Figaro s'en fait lui aussi l'écho. Il est vraiment extraordinaire, écrit Edmond Jaloux, qu'en un temps où tout est ordonné pour rendre la vie meilleure, où toutes revendications politiques tendent un type plus ou moins désirable de bonheur moyen accessible à tous, nous assistions à une dépréciation progressive de la vie humaine. Nos jurys manifestent une grande mollesse à concevoir l'acte même de punir. Chaque jour c'est un nouvel acquittement ou un châtiment si faible qu'il équivaut au pardon total. A quoi bon conserver des prisons, des geôliers, des juges d'instruction, des procureurs de la République, des avocats généraux dans une société qui admet chaque jour le crime comme tolérable et presque justifié. L'acte des soeurs Papin dénote une facilité au meurtre presque inexplicable. Elles se sont abandonnées à la pente qui les y a conduites comme s'il s'agissait de la chose la plus logique et la plus aisée. L'assassinat est devenu possible parce que l'atmosphère qui se dégage de son image est entièrement respirable. Tuer est devenu aussi naturel que vivre. Aucune époque civilisée n'a connu une criminalité pareille à celle de la France contemporaine. Aucun pays n'en connaît une semblable et nulle part la répression n'est aussi faible que chez nous. L'indifférence méprisante avec laquelle nous traitons tous les problèmes a fini par entraîner ce mépris de l'existence. Dans ces conditions, est-il extraordinaire que les soeurs Papin se révèlent comme des instruments à demi inconscients d'une démence qui se généralise ? Dans la diatribe de ce journaliste, le relâchement moral de la France refrain cher au maréchal Pétain n'est pas loin... Pour le journal Paris Soir aussi il y a une épidémie de crimes en France, particulièrement du fait de la jeunesse qui a connu la Grande Guerre. Nous assistons à une contagion du crime, issue de quatre années de crimes collectifs, que n'ont que trop fortifié un usage abusif de l'excuse psychiatrique et une inqualifiable mensuétude des jurys. Certains journaux se penchent aussi sur la famille Lancelin. Elle appartient par son milieu et ses relations à ce qu'on pourrait appeler la meilleure bourgeoisie mancelle, cette bourgeoisie de robe toute imbue de ses traditions. Dans cette ville à deux heures de Paris et très à la page, le bourgeois manceau ne s'endort pas dans le silence de grandes maisons tristes. Il va au Cercle, organise des réceptions, donne même dans le Rotary Club, discute, s'agite et à la moindre occasion saute dans le direct de Montparnasse. Puis au retour de Paris, satisfait de retrouver malgré tout un peu de calme et d'intimité, le bourgeois manceau regagne son quartier élégant de l'Esplanade, rue paisible dont les demeures gardent cette apparence discrète des bonnes maisons françaises, qui ne sacrifient pas au trompe-l'œil, mais abritent des intérieurs riches en beau linge, en belles argenteries, en meubles solides. Tel est le 6 rue Bruyère, où vivent les Lancelins. Une bourgeoisie qui tient à la tenue de ses domestiques. Comment les Lancelin auraient-ils pu garder à leur service pendant sept ans les sœurs Papin si elles étaient aussi désagréables que les décrivent les journaux ? À la veille du procès, Le Petit Journal revient sur ses descriptions. Les sœurs Papin passaient pour des perles. Tous leurs patrons n'avaient qu'à se louer d'elles. Elles étaient propres, ponctuelles, économes, travailleuses. Levées dès l'aube, elles consacraient leurs journées aux soins du ménage, de la lingerie et de l'office. Elles sortaient peu, faisaient des économies et se confectionnaient le dimanche un trousseau pour d'hypothétiques mariages. Quels dérivatifs ont-elles aux désirs, aux instincts, aux rêves de la jeunesse ? Elles ont gardé de leur éducation conventuelle des pratiques religieuses fidèles, encouragées par leur patron, ces bons bourgeois manceaux. Leurs malles regorgeaient de livres de piété, pas un ouvrage profane. On enviait donc à Mme Lancelin ses domestiques. Jusqu'au 2 février 1933. Malgré tout ce qu'on dit dans la presse, le mobile de leur acte sauvage n'a pas été éclairci. Si les deux bonnes ont toute leur lucidité d'esprit, leur crime ne peut s'expliquer qu'en supposant qu'elles ont supporté longtemps des observations qui ont fini par les pousser à bout. Une rancœur longtemps nourrie en secret, éclairerait une déclaration faite par Léa Papin au cours de son interrogatoire « Nous avons mieux aimé avoir leurs peaux que si c'étaient elles qui avait eu les nôtres » . Le docteur Schutzenberger, médecin-chef de la santé départementale de la Sarthe, le docteur Baruk, médecin-directeur de l'asile de Sainte-Gemmes sur Loire, et le docteur Truelle, médecin-chef de l'asile clinique Saint-Anne à Paris, sont chargés par le juge d'instruction de l'examen des deux sœurs. Schutzenberger est interrogé par Le Petit Journal. Il déclare que pour des motifs de correction vis-à-vis de la justice et pour des raisons de secret professionnel, il lui est impossible de donner son opinion sur le crime de la rue Bruyère. De plus, ce cas demande des mois d'études et des examens multiples et répétés. Il ne livrera ses conclusions et celles de ses confrères que le 3 juin. Les trois experts concluent à la pleine et entière responsabilité des deux sœurs. Ils soulignent cependant leur caractère bizarre. Leur état serait d'ordre psychologique plutôt que psychiatrique. Les trois médecins experts estiment qu'il faut simplement admettre, et cela est du domaine de la psychologie et non de la pathologie, que les deux sœurs ont agi ensemble avec la même brutalité avec le même acharnement uniquement en raison de la communion des sentiments et des idées qui étaient les leurs. Elles prétendent qu'elles voulaient se défendre suite aux reproches adressés par la patronne au sujet du fer à repasser qui ne fonctionnait à nouveau plus, que c'est la colère qui les a menées au pire. Mais les trois experts refusent cette thèse et renvoient les deux jeunes femmes à une brutalité et un acharnement qui ne peuvent s'expliquer que par une asocialité qui se serait révélée lors du passage à l'acte. Cette nouvelle fait à ce moment-là un minuscule entrefilet dans les journaux, mais elle sera au cœur du procès à venir. Pas mieux pour la reconstitution du double meurtre le 8 juin, à peine quelques lignes dans les journaux. Quand Christine Papin, récemment séparée de sa sœur Léa, tente de s'arracher les yeux en prison, les journaux sursautent à peine. Pourtant, la meurtrière revêt la camisole de force tant elle est furieuse. Elle crie qu'elle veut en finir avec la vie et qu'elle est la seule responsable du meurtre. En juillet, elle demande à revoir le juge d'instruction pour s'exprimer le plus clairement possible. Quand elle a attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne l'avait pas provoquée. Elle a été prise d'une crise nerveuse et s'est précipitée sur elle. Elle l'a frappée avec un pichet qui se trouvait là. La patronne est tombée et elle lui a arraché les yeux. Puis elle s'est battue avec sa fille aussi. Elle est responsable de tout. Léa n'a fait que suivre. Fin septembre 1933, les journaux se réveillent car le procès doit s'ouvrir le 29 septembre devant la cour d'assises du Mans. Ils parlent de visions d'horreur, d'acharnements monstrueux, de tragédie éclaboussée de sang et de haine, de retour de la sauvagerie des vieux âges, sans qu'on sache vraiment lesquels. Bref, ils ressortent le vocabulaire habituel des faits divers sanglants qui ont peuplé la presse de la Belle Epoque. Le 29 septembre, donc, les sœurs Papin retrouvent la une des journaux. On ne les appelle plus que les arracheuses d'yeux. Mais il faut bien l'avouer, c'est en vain qu'on essaie de comprendre leur âme complexe. Comment faire cohabiter toutes les qualités qu'on leur a reconnues et l'instinct meurtrier qui les a si sauvagement animées ? Que les experts les aient déclarées saines d'esprit, inquiète. L'opinion publique n'écarte pas la folie. Bien des indices de troubles, d'anormalités s'offrent à l'observateur de cette Sale Affaire. L'hérédité d'abord, car elles sont filles d'un ménage désuni. Et puis il y a l'orphelinat, que l'aînée, précocement déflorée par son père, apprend-on dans Le Petit Journal, n'a quitté que pour entrer dans les ordres. Inceste donc dans la famille mêlé à un climat religieux. Les deux jeunes filles sont unies par une très vive affection d'autant plus qu'elles sont tout l'une pour l'autre depuis qu'elles se sont brouillées avec leur mère. Où est la vérité ? Est-elle diffuse dans ces brumes si fréquentes ici et qui enveloppent d'un constant voile de mystère certains quartiers de cette belle ville aux humides ombrages ? Comprendre, voilà ce que les jurés doivent souhaiter. Ces cultivateurs, propriétaires, charrons, bouchers, sabotiers ou notaires, tous braves gens devront éclaircir les monstrueux mystères de ces coeurs féminins. Une tâche bien plus complexe que de les juger coupables ou pas. Qu'en dit-on dans les rues du Mans en ce jour de marché ? Sur la place de l'Eperon, parmi les chapelets de perdreaux suspendus, les paniers remplis de champignons odorants et de pêches de vigne, on ne parle que de ça. On dit que l'instruction n'a pas été menée par un juge exagérément curieux, que le dossier est mince et le nombre de témoins cités minime. Le journal L'Humanité, dans son article du 29 septembre, va plus loin. La police n'a pas pu, ou plutôt, elle n'a pas voulu rechercher les causes exactes du drame. Que sait-on de la vie que les sœurs Papin menaient rue Bruyère ? Il paraît qu'on s'y adonnait au spiritisme. Avec les bonnes ? Les éléments psychologiques du dossier sont très sommaires. Il est vrai que la défense, représentée par maître Pierre Chautemps et maître Germaine Brière, célébrité féminine mancelle, ne réclame pas qu'on fasse de la psychiatrie. Les deux avocats déclarent qu'il n'y a pas de mobile au crime et que, d'après certains médecins, il s'agit d'hystéro-épilepsie ou même de démence précoce. Tout l'effort de la défense va tendre à obtenir un renvoi de l'affaire pour supplément d'informations. Mais pour L'Humanité, les véritables raisons de ce double meurtre sont à chercher dans l'enfer que vivaient les deux domestiques dans cette famille bourgeoise, dans les vexations et les rabaissements que chaque jour leur faisait subir leurs patrons et la patronne en particulier. Le 2 février, toute la rancœur et toute la haine que l'imbécile bourgeoise avait accumulée au cœur de ses servantes a explosé comme une bombe. Les deux domestiques modèles ont ainsi mis fin à une vie d'esclavage. Et le journal de conclure que ce procès ne devrait pas être celui des sœurs Papin toutes seules, mais aussi celui de la sacro-sainte famille bourgeoise au sein de laquelle se développent et fleurissent, quand ce ne sont pas les pires turpitudes, la méchanceté et le mépris pour ceux qui gagnent leur vie à la servir. La cour d'assises se tient dans la chapelle d'un ancien couvent des frères Minimes. Là s'entassent les journalistes, les jurés et les belles dames de la ville. Il n'y a aucun suspense. Les accusés sont coupables. Ce que tous veulent savoir, c'est POURQUOI. Et quand les jeunes femmes entrent, entourées de deux gendarmes, le silence se fait dans cet espace exigu. Elles déçoivent le public : elles sont quelconques. Léa, la cadette, est émaciée et pâle, toute vêtue de noir. Christine est grande et sèche, vêtue d'un manteau clair qui accentue son aspect spectral. Face à la lecture de l'acte d'accusation et aux détails terribles de leurs crimes, les journalistes notent qu'elles restent muettes, le visage fermé, le regard d'une étrange fixité. Leur mutisme prolonge leur effrayant mystère. On les comprendrait si elles cherchaient à se défendre, si elles pleuraient ou se roulaient par terre comme des hystériques, si elles étaient humaines, en quelque sorte. Mais non, elles demeurent muettes, inquiétantes. Ces deux femmes frêles ne semblent pas compatibles avec la monstruosité du crime commis. Leur silence ne fait qu'attiser l'angoisse qu'elles suscitent. Des femmes aussi violentes sont un dangereux mystère. Les deux sœurs ont rompu ce qui les rattachait à l'humanité. Et la violence de leur transgression est d'autant plus forte qu'elles sont femmes. Aux questions du président, elles répondent à peine par des signes de tête. Il explique à Christine qu'elle doit fournir au jury des explications sur sa vie avant d'entrer au service des époux Lancelin. Mais c'est lui qui en fait le récit, tandis qu'elle demeure paupières closes, mains croisées, ne chuchotant que quelques affirmations. Il ressort du monologue présidentiel que Christine a eu la plus triste des enfances. Trois filles élevées à la dure dont l'aîné a eu tellement à souffrir de son père alcoolique qu'elle s'est faite religieuse. Christine devient domestique à 15 ans selon la volonté de sa mère qui prend tout l'argent qu'elle gagne. Elle change souvent de patrons car sa mère estime toujours qu'elle ne gagne pas assez. Puis elle entre au service des Lancelin et parvient à faire entrer aussi sa petite sœur Léa. Madame Lancelin réussit à mettre leur rapace de mère à la porte. Pendant sept ans, les deux sœurs vivent une vie de domestiques soigneuses, économes, orgueilleuses de leur état et de leur bon renom, ne sortant jamais n'ayant pas d'amoureux. Christine est particulièrement renfermée, fière, ombrageuse et sensible aux moindres observations de ses patrons. Mais interrogée par le président, Christine déclare qu'elle n'a rien à leur reprocher et qu'elle n'a jamais songé à en changer. Elles ne donnent ni l'une ni l'autre de motifs compréhensibles de leur acte, ni haine, ni grief. Les deux sœurs présentent un encéphalogramme plat de leur vie émotionnelle. Il semble qu'elles aient basculé de façon aussi violente que brusque d'une vie ordinaire de domestiques au service d'une famille bourgeoise à un acte de sauvagerie barbare, en apparence. Mais il faut entendre dans leur silence la présence d'un père alcoolique et incestueux au moins envers leur soeur aînée, une mère qui les exploite financièrement, un amour exclusif l'une pour l'autre, une tentative de dépôt de plainte en mairie pour persécution par les patrons et une conduite très agitée de Christine durant son incarcération, typiquement morbide. Le docteur Schutzenberger s'efforce de démontrer que les deux accusés, conformément à son rapport, sont parfaitement équilibrées. Le crime est l'aboutissement d'un état coléreux qui n'a rien de pathologique. Les avocats de la défense ont voulu faire contre-expertiser les deux sœurs par le docteur Logre durant l'instruction. Mais il n'a pas obtenu la permission judiciaire d'aller les voir en prison. Pas de contre-expertise donc. Le docteur Logre n'a pas examiné les deux sœurs mais il a étudié le dossier et n'est pas d'accord avec les conclusions des experts. Il déclare qu'il plane sur la santé mentale des accusées un doute si important qu'il est impossible de ne pas en tenir compte dans l'appréciation de leur conduite. Maître Chautemp sollicite un supplément d'enquête sur l'état mental des deux sœurs mais la cour rejette sa demande. Dans son réquisitoire, le procureur Riégert à ces mots « Le crime que vous avez à juger compte parmi les plus horribles et les plus monstrueux qu'aient enregistré les annales criminelles » . Le jury en a conscience et préfère s'en tenir aux trois experts désignés pendant l'enquête. Après une demi-journée de procès et 40 minutes de délibération, Christine Papin est condamnée à mort pour double meurtre et Léa Papin a 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. Les journaux rendent compte du procès et du jugement, mais aussi d'une grave interrogation. Et si on avait condamné des folles. Et si plutôt que le bagne et l'échafaud, les deux sœurs, malades, méritaient d'être soignées ? Deux mois après le procès, le psychanalyste Jacques Lacan réfute les conclusions des experts psychiatres. On a entendu au cours des débats l'affirmation étonnante qu'il était impossible que deux êtres fussent frappés ensemble de la même folie ou plutôt la révélassent simultanément. « C'est une affirmation complètement fausse » , affirme Lacan. Les délires à deux sont parmi les formes les plus anciennement reconnues de psychose. Pour lui, l'origine de la paranoïa des deux sœurs est à chercher dans leur homosexualité ou leur relation incestueuse. Lacan s'inscrit donc totalement en faux, puisque les experts psychiatres ont affirmé que dans l'affection que se portent les deux sœurs, on ne saurait déceler aucune explication équivoque ni aucun attachement d'ordre sexuel. Il semble certain que l'affection de Léa pour Christine est d'ordre filial. Christine représente pour Léa la sœur aînée, la grande sœur, la remplaçante de la maman. Simone de Beauvoir, elle, considère que les deux sœurs sont victimes d'une société archaïque, broyeuse d'orphelins, machine à fabriquer des assassins. Coupables, oui, mais d'abord victimes. Christine Papin est graciée le 22 janvier 1934 par le président Albert Lebrun. Sa peine est commuée aux travaux forcés à perpétuité. Elle est alors transférée à la prison centrale de Rennes, où elle refuse de s'alimenter. Elle est hospitalisée le 25 mai 1934 à l'asile public d'aliéné Saint-Méen de Rennes où elle sombre dans la schizophrénie. Elle meurt le 18 mai à l'âge de trente-deux ans d'affaiblissement et de dénutrition. Léa Papin est libérée en 1943, ayant purgé toute sa peine. Elle se fait à nouveau domestique. Elle meurt en 2001 à quatre-vingt-neuf ans à Nantes sans s'être mariée ni avoir eu d'enfant. En 1992, près de 60 ans après les faits, le procès des sœurs Papin est reconstitué au Palais de Justice de Paris. Le docteur Michel Dubec conclut à une irresponsabilité pénale entière de ces deux accusées. Il parle de délire à deux, de première entité de la paranoïa. Il n'est pas le seul à replonger dans le dossier des sœurs Papin, du couple Papin. Des enquêtes, des romans, des films, des podcasts, leur sont toujours consacrés, tant la sauvagerie de leur acte interroge encore.