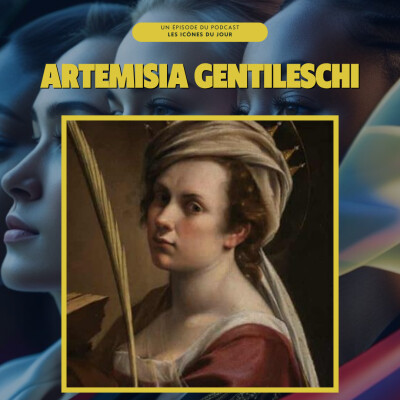

Speaker #0Bienvenue dans les Icones du jour, le podcast qui répare l'histoire, une femme à la fois. Aujourd'hui, cap sur le XVIIe siècle en Europe, où une jeune femme a brandi son pinceau là où on ne l'attendait pas. Voici Artemisia Gentilecci, une peintre baroque, pionnière féministe, qui transforma sa douleur en puissance créative. Artemisia naît à Rome en 1593. fille de Orazio Gentilecci, peintre influencé par le Caravage. Elle grandit donc dans l'atelier paternel, apprenant la couleur, la lumière et la violence du clair-obscur. À 17 ans, elle signe Susanna et les vieillards. On est donc en 1610, et c'est un chef-d'œuvre où elle inverse le regard masculin. Ici, Susanna repousse ses agresseurs, corps tendu, visage pétri d'angoisse. Elle débute avec force, un talent maîtrisé, mais une posture audacieuse dans un monde artistique fermé aux femmes. A 18 ans, Artemisia est violée par Agostino Tassi, un ami et collègue de son père. Elle le poursuit en justice, un scandale retentissant à Rome. Le procès dure sept mois. Elle est torturée avec des cibiles, ce sont des anneaux métalliques qui serrent les doigts, pour s'assurer de la véracité de ses propos. Mais elle tient bon et répète « c'est vrai » . Tassi est condamné, mais il échappe à la prison. À travers ce calvaire, Artemisia forge une voie viscérale. Ses figures féminines, Judith, Lucrèce, Susanna, deviennent autant de héroïnes face au pouvoir et à la violence. Entre 1614 et 1620, Artemisia peint « Judith des capitans holofermes » , un tableau incandescent. La scène est violente, frontale, viscérale. Judith, aidée par sa servante, tranche la gorge du général ennemi. Mais ce n'est pas une scène biblique comme les autres. Artemisia y injecte sa colère, son trauma et sa vérité. Car elle donne à Judith ses propres traits, et à Holoferne ceux de son violeur, Agostino Tassi. Ce n'est plus seulement une œuvre baroque, c'est un exorcisme. Une revanche peinte au couteau. La douleur devient création, et la peinture, justice. Là où tant d'artistes masculins ont idéalisé ou adouci cette scène, Artemisia y insuffle une force presque insoutenable. Jonathan Jones, un critique du Guardian, y voit un acte collectif. Et si les femmes s'unissaient pour faire tomber les puissants ? Plus tard, elle peint Lucrèce, une autre femme violée qui choisit de se donner la mort pour reprendre le contrôle de son corps. Là encore, Artemisia s'identifie et reprend l'histoire à son compte. C'est son autoportrait secret. Et dans Autoportrait en Sainte-Catherine d'Alexandrie, elle devient une sainte martyr, mais debout. Pas résignée, non, défiante, droite, dans la douleur, brandissant la roue de son supplice comme un symbole de résistance. Artemisia voyage Rome, Florence, Venise, Naples, Londres, où elle travaille même pour la cour de Charles Ier. Elle est l'une des rares femmes peintres de l'histoire à avoir connu le succès de son vivant, ce qui lui a permis de vivre de sa peinture et d'être indépendante. Pourtant, sa réputation sombre après sa mort, fermie 656, et elle est éclipsée par des sujets violents, évidemment par son sexe. C'est à la fin du XXe siècle que les historiens féministes redécouvrent Artemisia, sa vie, son œuvre, ses audaces. En 2020, la National Gallery de Londres organise une grande exposition, la première du genre, réhabilitant sa place dans l'histoire de l'art classique. Et en 2024, une étude avance que ces détails réalistes, dans le sang de Judith, seraient inspirés de connaissances scientifiques partagées par Galilée. Elle prie son pinceau et transforme sa douleur en portrait de puissance. Artemisia Gentileschi nous rappelle que parfois, les coups qu'on subit deviennent l'encre d'un destin inoubliable. Merci d'avoir écouté les Icones du jour. Artemisia nous montre que l'art n'est pas un luxe. C'est une arme, un cri, une déclaration.