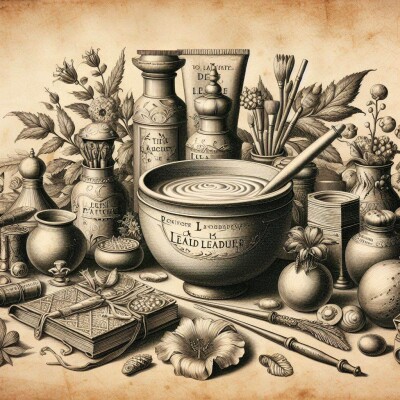

Speaker #0"Je ne porte pas de vert", ça porte malheur. Tous les comédiens vous le diront. ou presque. Mais simple superstition ou croyance fondée ? Au XIXe, le vert, ça vous donne un look mortel, de façon un peu trop littérale. Dans les années 1770, toutes les sources ne s'accordent pas sur la date exacte, Karl Wilhelm Schiele a une idée saugrenue de celles qui vous viennent quand on s'ennuie le dimanche. Et s'il plonge des copeaux de cuivre dans un bain d'arsenic, qu'est-ce qui se passe ? A défaut de Chocapic, il obtient un magnifique pigment d'un vert profond, le vert de Schiele. Et s'il reste confidentiel jusque-là, il explose dans la deuxième décennie du XIXe siècle avec la mise au point d'une autre arsénite de cuivre. Comprendre un autre composé à base de cuivre. dans une solution d'arsenic, qui prendra le nom de vert de Schweinfurt, ville qui aura vu fleurir sa commercialisation. En effet, jusque-là, même si la hype est déjà au vert dans la fin du XVIIIe siècle, il est difficile à obtenir de manière homogène et constante. Impossible à teindre en une fois, il faut un premier bain de teinture jaune, souvent fade et sensible à la lumière, puis... un bain de bleu, parfois à base de bleu de Prusse, vient donner une couleur tantôt trop bleue, trop hétérogène ou trop palote, en fonction de la mode du moment. Bref, le vert, c'est l'enfer. Alors, quand un pigment vert chatoyant, uniforme et profond arrive sur le marché, on se l'arrache. Tenture, papier peint, peinture, textile, le vert est partout. jusque et surtout dans les toilettes de ces dames. Oui, mais voilà, dans un contexte humide, l'arsenic s'évapore, comme nous l'explique Michel Pastoureau dans « Vert, histoire d'une couleur » et inhalé à haute dose, l'arsenic, c'est mortel. Et c'est entre autres ici que ça se complique. En pleine révolution industrielle, la mode est au retour à la nature. histoire de se mettre au vert dans cette grisaille, au propre comme au figuré. Le vert est vraiment partout. Gants verts, robes vertes, le summum du chic, c'est la couronne de fleurs. Sauf que comme dirait Jacques Brel, les fleurs, c'est périssable. Qu'à cela ne tienne, les augustes têtes des dames de ce monde se partent de couronnes de fleurs artificielles à l'arsenic. Une seule couronne pouvait contenir suffisamment d'arsenic pour tuer 20 personnes. Une broutille, quoi ! Une robe du XIXe est constituée d'environ 18 mètres de tissu, contenant l'équivalent de pas moins de 58 grammes d'arsenic quand la dite robe est verte. Non contente d'être potentiellement fatale pour leur porteuse, les toilettes à base de verre arsenical pouvaient répandre jusqu'à... 4 grammes de poison dans l'air en une soirée. Quand on sait que la dose létale pour un adulte est de 324 mg, ça fait froid dans le dos. Et comme c'est à la mode, on se doute qu'il n'y a pas qu'une seule robe de cette couleur par soirée. Mortel le bal ! Le pigment vert à base d'arsenic est une mine d'or. C'est donc tout naturellement que le XIXe siècle a longtemps fait l'autruche quant à sa toxicité. Tête dans le sable ou non ? On meurt de la même façon. Et si les vêtements et accessoires sont mortels pour ceux qui les portent, ils le sont encore plus pour ceux qui les fabriquent. Les verts arsenicaux étant des pigments et non des teintures, ils sont volatiles, comme on l'a vu précédemment. Il faut donc saupoudrer les couronnes de fleurs ou les vêtements pour en imprégner le tissu. Le poison se dépose sur les mains, sur les vêtements et sur les chaussures. Il est inhalé. directement ou ingérées de manière secondaire. Par exemple, quand quelqu'un qui a de l'arsenic sur les mains mange, les particules passent des mains à la nourriture et se frayent un chemin dans l'organisme par ce biais. L'hygiène des mains au XIXe, ce n'est pas encore ça. Dans son formidable livre Fashion Victims, l'historienne du textile Alison Matthews David nous indique que ce sont les apprêteurs d'étoffes les plus exposés. Pour obtenir un beau vert, ils teignaient un drap blanc à l'origine avec un colorant jaune déjà irritant appelé acide picrique. Ensuite, ils étalaient la pâte à base d'arsenic directement avec leurs avant-bras nus, créant ainsi de larges zones de contact. Et entre les irritations liées à l'arsenic, qui provoque des plaies, et à l'acide, et les lacérations provoquées par les clous des cadres sur lesquels les étoffes étaient étendues pour sécher, c'était un peu le festival de l'empoisonnement, voyez-vous. Sans parler de l'intoxication provoquée par les mains couvertes d'arsenic de ces messieurs qui allaient soulager leur vessie. Je ne vais pas vous faire un dessin. Comme pour beaucoup de toxiques, il existe deux sortes d'empoisonnement, l'intoxication chronique et l'intoxication aiguë. Et si certains symptômes sont communs aux deux cas comme les vomissements ou les diarrhées, l'intoxication chronique se manifeste par des démangeaisons, des gonflements et une perte d'appétit. Quand l'intoxication aiguë provoque des douleurs d'estomac, des crampes, un arrêt de la miction, (on ne fait plus pipi) et pour clore les festivités, le coma. Et enfin la mort ! L'empoisonnement au verre d'arsenic le plus connu reste celui de la jeune Mathilda Schörer, 19 ans, qui travaillait pour un fabricant de fleurs artificielles à Londres. Son job ? Appliquer la poudre de ver sur les feuilles avec un pinceau. Et par « poudre de vert » , je veux bien sûr dire « de vert arsenical » . La jeune fille meurt dans d'atroces souffrances le 20 décembre 1861. À ce moment-là, Mathilda voit vert, l'arsenic ayant atteint ses yeux. Convulsion ? Vomissement vert ? La jeune femme est lourdement intoxiquée, les poumons et l'estomac étant durement touchés. Sa mort défraiera la chronique, tentative de sensibilisation aux effets dévastateurs du pigment à la mode. Des voix s'élèvent contre son usage, par des médecins, mais aussi par des dames. La reine Victoria ? autrefois grande adepte du verre, le prend ensuite en horreur et l'impératrice Eugénie, figure de proue de la mode, prônera une nouvelle nuance de ver à base d'aldéhyde et sans danger pour la santé. Le peuple n'est pas en reste et conjointement, ils feront légiférer les dirigeants pour que les pigments à base d'arsenic soient interdits. Pour finir, revenons-en aux comédiens. Parmi les nombreuses interdictions et superstitions du milieu du théâtre, comme ne pas jouer en vendredi ou ne pas prononcer le mot « corde » , il y a le bannissement du vert, depuis déjà l'époque élisabethaine, au prétexte que cette couleur porterait malheur. Si les raisons de cette phobie du ver n'ont rien à voir avec l'arsenic, les comédiens avaient vu juste, sur un malentendu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du Pire, et d'ici là, mettez-vous au vert, ou pas !