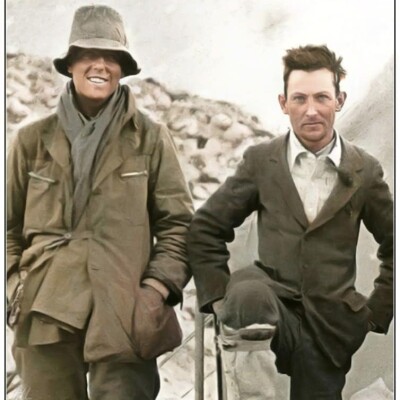

Speaker #0L'Himalaya, un territoire trop haut pour le commun ? trop froid pour les vivants et trop vaste pour l'orgueil humain. Une architecture de pierres si ancienne qu'elle semble observer l'homme avec une indifférence, polie, presque lassée. Là-bas, l'air se fait rare, le vent se comporte comme une entité agressive, et l'altitude déconstruit la pensée comme un mauvais rêve. Au milieu de cette cathédrale minérale se dresse l'Everest. Chomolungma, pour ceux qui vivaient là déjà bien avant les cartes britanniques. Une montagne sacrée que l'Empire a rebaptisée d'un nom plus pratique, lui donnant le nom de George Everest, qui calcula par triangulation l'altitude exacte du sommet le plus haut du monde. Parce que renommer ce que l'on ne comprend pas reste un geste politique très britannique. Et aussi parce qu'avant, il était connu des Européens sous le nom de Pic... En 1924, deux hommes s'y engagent, Georges Mallory, l'esthète devenu légende à contre-coeur, et Andrew Sandy Irvine, l'ingénieur prodige à peine sorti de l'adolescence. Ils montent vers un sommet que nul Européen n'a encore atteint, disparaissent dans un nuage et laissent derrière eux un vide qui va nourrir un siècle de théories, de récits. de fantasmes et d'obsessions. Pour comprendre pourquoi deux silhouettes britanniques se sont perdues dans les hauteurs du monde, il faut commencer non pas par la montagne, mais par les salons feutrés où l'Empire préparait sa revanche contre l'Histoire. Depuis le XIXe siècle, la Russie et la Grande-Bretagne se livrent une guerre glacée autour de l'Asie centrale. Le « grand jeu » , comme l'appellera plus tard Peter Hopkirk, pas un jeu, mais une chaîne d'opérations d'espionnage, de cartographie approximative et de manœuvres diplomatiques déguisées en exploration scientifique. Au cœur de ce théâtre demeure une tâche blanche, le massif himalayen, vaste no man's land, coincé entre un Népal fermé et un Tibet hermétique. L'Everest, invisible depuis les plaines de l'Inde britannique, devient alors un symbole. On ne le voit pas, on ne peut pas l'atteindre, mais on veut le posséder, simplement pour éviter que l'adversaire s'en empare. Après la première guerre mondiale, l'obsession se fait religieuse. Les survivants de la Somme, des Flandres et du front italien cherchent un sens que les tranchées leur ont volé. Comme l'explique Wade Davis dans Into the Silence, l'alpinisme himalayan devient une manière d'exorciser les spectres. d'échanger les trous d'obus contre les crevasses et les gaz toxiques contre le silence glacé de l'altitude. Dans ce contexte, l'Everest apparaît comme une entreprise morale. Gravir cette montagne revient à prouver que l'Empire peut encore accomplir quelque chose de grand, dans un monde qui a perdu toute cohérence. En 1921, le Tibet entr'ouvre sa porte. L'Empire s'y engouffre. Les expéditions de 1921, 1922 et 1924 sont à la fois des aventures scientifiques, des opérations géopolitiques et des actes de foi. Elles cartographient, mesurent, comparent, photographient et surtout ciblent un itinéraire, la face nord, côté tibétain. Une montagne sacrée devient une cible stratégique. Et Mallory, malgré lui... en devient le visage. Georges Malory est un personnage presque trop parfait pour l'histoire. Fils de pasteur, enseignant charismatique, esthète amoureux de la beauté pure du rocher et camarade de l'intelligentsia anglaise. Malory grimpe comme d'autres écrivains de la poésie, avec assurance, fluidité, presque sans effort. Mais derrière le charme existe une fatigue. plus sombre, celle d'un homme qui a perdu des amis en France et qui s'en peut le poids des années. À 37 ans, il n'est plus le jeune prodige des premières expéditions. Il est un père, un mari et un survivant qui voit dans l'Everest un dernier projet à accomplir. C'est lui qui prononce l'iconique « Because it's there » . Pourtant, comme le montrent Peter Gilman et d'autres biographes, il répond cela par lassitude, accablé d'entendre toujours la même question. Pas une proclamation philosophique, plutôt un soupir d'homme fatigué, transformé en slogan héroïque. Andrew Irvine, quant à lui, n'a que 22 ans. Étudiant à Oxford, sportif, solide, ingénieur talentueux, habitué des expéditions arctiques où il réparait à main nue des moteurs gelés. Il comprend les appareils d'oxygène comme personne. Les bouteilles lourdes, fragiles et mal conçues, deviennent sous ses doigts des instruments presque fiables, ce qui suffit à convaincre Mallory de l'emmener avec lui. Certains grimpeurs expérimentés froncent les sourcils devant ce choix, mais Mallory voit clair, sans oxygène, ils n'auront aucune chance. Avec Irvine, l'oxygène cesse d'être un pari dangereux. Atteindre le pied de la montagne est en soi une épreuve. En 1924, il n'existe ni route, ni piste d'atterrissage, ni infrastructure digne de ce nom. L'expédition quitte l'Inde avec des tonnes de matériel que les Britanniques considèrent indispensables. Tentes militaires, caisses de vivres, théières, instruments scientifiques, baromètres, carnets, vêtements de rechange, bouteilles d'oxygène et appareils photo. Le convoi ressemble moins à une équipe d'alpinistes qu'à une colonne impériale. La marche à travers le Tibet dure près d'un mois. La chaleur écrase la plaine. Le vent soulève des tempêtes de poussière. Les nuits deviennent glaciales dès que l'altitude grimpe. Les villages tibétains observent cette caravane improbable avec un mélange de curiosité, de perplexité et parfois de compassion. Les habitants voient passer des étrangers décidés à gravir une montagne que même les dieux respectent. On ne sait pas s'ils les prennent pour des héros, des fous ou simplement des touristes britanniques, ce qui, bien souvent, revient au même aux yeux des Tibétains. Finalement, la vallée du Rongbouk se dévoile, dominée par le monastère du même nom. Là, les Britanniques établissent leur camp de base. qui devient une petite ville de toile, cuisine, atelier d'oxygène, zone de stockage, messe où l'on se sert du thé dans une ambiance digne de Cambridge. La montagne s'impose alors, immense, silencieuse. Malorie la contemple longuement et note dans son carnet une phrase simple, mais lourde de sens. Elle est belle et terrifiante. Avant de se lancer à l'assaut du colosse, les alpinistes participent à la puja, cette cérémonie bouddhiste pendant laquelle ils rendent hommage à la montagne et lui demandent sa bénédiction afin de passer en toute sécurité. Le rituel est très codifié avec, entre autres, des prières récitées par les lamas, des danses et des chants. Chaque alpiniste fait bénir un objet qui l'emmènera avec lui au sommet. Chomolungma doit être apaisée afin de permettre aux hommes de conquérir son sommet. Avant même d'entrer dans la zone de la mort, les hommes de 1924 affrontent un premier adversaire, leur propre matériel. Contrairement à l'image romantique d'alpinistes héroïques défiant la montagne avec une technologie rudimentaire, méfiables, rien, absolument rien de ce qu'ils portent n'est réellement adapté à l'altitude extrême. Malorie ? Irvine et leurs compagnons utilisent un équipement qui est un compromis permanent entre tradition victorienne et bricolage expérimental. Les vêtements sont faits de laine, de tweed, de coton épais et de gabardine, superposés en autant de couches que possible pour compenser l'absence d'isolation moderne. Ces tissus, excellents pour une randonnée dans les collines anglaises, deviennent lourds, rigides. et glacé au-delà de 7500 mètres. Ces couches gelaient littéralement sur place, se transformant en une carapace de glace qui alourdissait chaque mouvement et retirait toute souplesse au grimpeur. Les bottes, doublées de feutre, absorbaient l'humidité avant de la restituer sous forme de glace. Les gants, souvent tricotés, se déchiraient ou se raidissaient au contact du vent de la face nord, laissant les doigts exposés aux gelures. Les cordes, en chanvre, sont solides, mais sensibles au gel et à l'abrasion. Les piolets, lourds et plus longs que les modèles modernes, sont adaptés aux pentes de neige, mais beaucoup moins aux sections rocheuses, caractéristiques de la crête nord-est. Les crampons, plus rudimentaires, se fixent mal aux semelles. Le matériel photographique, précieux pour documenter la tentative, pèse lourd. dans un sac déjà surchargé. Mais rien n'incarne autant l'audace, ou l'inconscience, de l'expédition que l'oxygène. Les systèmes utilisés par l'équipe de 1924 sont parmi les premiers prototypes jamais testés en haute altitude. Les appareils sont encombrants, fragiles, composés de bouteilles métalliques épaisses et d'un réseau de valves et de manomètres dont la fiabilité était tout sauf garantie. Les fuites étaient fréquentes, les débits irréguliers et les réglages impossibles à maintenir lors des changements de température. En altitude, une simple variation pouvait compromettre toute la tentative. C'est précisément là que la présence d'Andrew Irvin devient cruciale. Son talent de mécanicien, qu'il a démontré lors de ses expéditions dans l'Arctique, lui permettent de transformer ces appareils imprévisibles en outils presque fiables. Ils démontent, ajustent, resserrent, renforcent, souvent du bout des doigts, dans un froid où la moindre manipulation relève de la torture. Sans lui, les systèmes d'oxygène n'auraient probablement pas dépassé le camp 2. La face nord impose une succession de camps, chacun arraché au vent, à la glace. et au manque d'oxygène. Camp après camp, la montagne dépouille les hommes de leur force. À mesure que l'on avance, l'air se raréfie, le sommeil disparaît et les gestes se font plus lents. L'épuisement s'insinue dans chaque muscle, dans chaque décision. Le camp 4, établi aux alentours de 7000 mètres, marque le début d'un autre monde, celui où respirer devient un travail à plein temps. Certains membres de l'expédition commencent à cracher du sang. Les nuits ressemblent à des exercices de suffocation. Mallory, pourtant, conserve son humour, du moins en façade. Il sait qu'il s'agit sans doute de sa dernière opportunité. Une première tentative vers le sommet échoue sous la violence des vents. Ce revers entame les corps, mais renforce paradoxalement sa détermination. Pour la seconde tentative, Malorie choisit Irvine. Le duo se met en marche le 6 juin et remonte lentement la chaîne de Caen jusqu'à installer le camp 6 à plus de 8000 mètres. La nuit qui précède leur tentative est courte, glaciale, rythmée par le bruit du vent qui martèle la toile. Le moindre bruit ressemble à un avertissement. Au matin du 8 juin, Malorie laisse un mot, laconique. Irvine ajuste les valves de leurs appareils. Puis, sans emphase, ils s'engagent dans la pente. Leur progression est lente, mais régulière, presque élégante, si l'on en croit le seul témoin. Noël Odel. À 12h50, Odel aperçoit les deux silhouettes franchissant un obstacle roncheux. Était-ce la première marche ou la seconde, bien plus redoutable ? Les récits divergent et l'homme lui-même changera d'avis au cours de sa vie. Ce détail, minuscule sur le moment, deviendra l'un des axes centraux du mystère. Quelques minutes plus tard, un nuage dévale la face nord. Il avale les deux hommes, puis la crête entière. Malorie et Irvine ne seront jamais revues vivants. Pendant 75 ans, L'Everest garde jalousement son secret. Malgré les différentes expéditions parties à leur recherche, Mallory et Irvine demeurent introuvables. Puis, en 1999, une équipe menée par Jochen Emleb, Eric Simonson et Konrad Anker entreprend de retrouver les corps, ou du moins, des indices. Leur recherche se base sur des modèles de vent, des cartes anciennes, des analyses de trajectoires de chute, autant d'éléments qui désignent une zone précise de la face nord. Le 1er mai 1999, Anker distingue un fragment de tissu clair pris dans les rochers. En s'approchant, il découvre que c'est un corps. presque intacte. Il pense avoir trouvé la dépouille d'Irvine. Il a découvert Malauré. Sa position, les blessures, la corde brisée autour de sa taille suggèrent une chute violente. Les lacets sont toujours noués, preuve qu'il n'est pas mort de froid ou d'épuisement. Dans ses poches, on retrouve un altimètre, des notes, une paire de lunettes soigneusement rangées. Détail qui indique peut-être qu'il faisait mauvais au moment de l'accident. Mais la photographie de sa femme, celle qu'il avait promis de déposer sur le sommet, a disparu. On ignore s'il l'a perdue dans la chute ou s'il l'a laissée là-haut. Après avoir donné sépulture au légendaire alpiniste anglais, l'équipe redescend afin d'étudier les objets présents sur la dépouille, non sans quelques écueils géopolitiques, afin de savoir à qui ils appartiennent. Est-ce à la famille de Mallory ? À l'équipe qui les a découverts ? Au Tibet ? Au Népal ? À l'Angleterre ? En définitive, ces maigres possessions ne feront qu'ajouter au mystère. Le corps d'Irvine, lui, n'a jamais été retrouvé. Et surtout, l'appareil photo Vest Pocket, qui pourrait contenir la preuve qu'ils ont atteint le sommet, reste introuvable. Kodak a confirmé en 1999 qu'une pellicule gelée pourrait encore être développée. Depuis, chaque expédition qui s'intéresse au mystère scrute la zone avec une précision quasi archéologique. Un membre d'une expédition chinoise de 1975, Wang Hongbao, a affirmé avoir vu un corps ancien près de la face nord. avant de mourir le lendemain dans une avalanche, laissant l'information en suspens. Les récits ultérieurs laissent penser que la description correspond plus à un grimpeur de 1924 qu'à un alpiniste contemporain. En 2024, un pied identifié comme celui d'Irvine, grâce à une étiquette cousue dans la chaussette, aurait été retrouvé sans que le reste de la dépouille n'apparaisse. Il reste... quelques dizaines de mètres de pente où le corps pourrait être enfoui. Et peut-être, avec lui, un appareil photo capable de révolutionner l'histoire de l'alpinisme. Malorie et Irvine ne sont pas seulement deux silhouettes perdues dans un nuage himalayen. Ils incarnent une époque entière, celle où l'on croyait que la volonté suffisait pour dominer la nature, où les sommets représentaient une forme de salut après les carnages de la guerre. Leur disparition laisse des traces plus fortes que bien des victoires. Peut-être ont-ils foulé le sommet avant tout le monde, peut-être que non. Le seul témoin fiable est la montagne, et la montagne ne parle pas. Elle garde les secrets comme elle garde les morts, avec une indifférence absolument parfaite. Mais leurs fantômes, eux, ne sont jamais redescendus. Ils longent encore l'arête nord, cordes tendues. silhouettes vacillantes dans la lumière pâle de la zone de la mort. Et nous continuons de les suivre, un siècle plus tard. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du Pire. Et d'ici là, restez au sommet !