Description

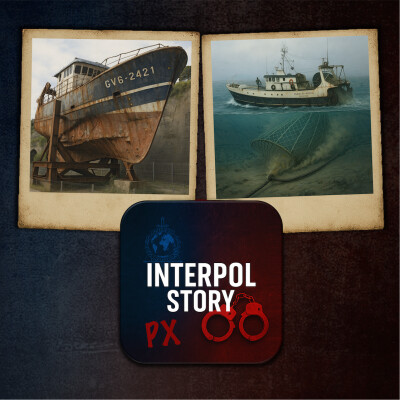

Le 15 janvier 2004, le chalutier breton Bugaled Breizh sombre en quelques secondes au sud du cap Lizard, dans la mer Celtique.

Ce solide navire de 24 mètres, armé à Loctudy, opérait par mer calme avec un équipage expérimenté de cinq marins. Peu avant le drame, le capitaine échange une communication banale avec un autre navire français. Deux minutes plus tard, plus aucun signe du bateau. Aucun appel de détresse, aucune balise activée, aucun geste de survie. Le chalutier a disparu, aspiré brutalement comme par une force invisible. L’épave est retrouvée quelques jours plus tard à 90 mètres de profondeur.

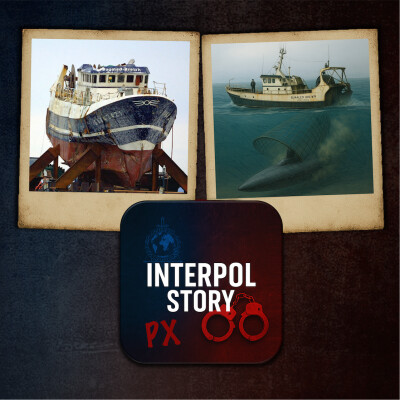

Elle est droite, apparemment intacte, sans dommage structurel. Aucun équipement de secours n’a été utilisé. Pourtant, les câbles de chalut sont fortement tendus vers l’arrière, et le filet, normalement très résistant, a disparu. Ces signes orientent rapidement les experts vers un scénario rare : un accrochage brutal avec un objet immergé, qui aurait tiré le navire vers le fond sans laisser le moindre délai de réaction. L’enquête écarte toute hypothèse interne : ni voie d’eau, ni défaut mécanique, ni erreur humaine.

Le Bugaled Breizh était en parfait état. Très vite, les regards se tournent vers le contexte militaire. Ce jour-là, d’importants exercices navals de l’OTAN se tiennent dans la même zone. Des bâtiments de surface et surtout des sous-marins étrangers sont signalés dans les environs. Cette coïncidence alimente les soupçons. Certains experts évoquent un câble tracté par un sous-marin, qui aurait pu s’emmêler dans le chalut du navire, provoquant son chavirage quasi instantané. Les simulations techniques confirment qu’un tel scénario est possible, même sur un navire de cette taille. Mais les obstacles s’accumulent. Les données militaires sont incomplètes, certaines classifiées. Les marines concernées coopèrent peu.

Les positions exactes des sous-marins sont floues, parfois contradictoires. Le Bureau Enquêtes Accidents Mer valide l’hypothèse d’un élément extérieur, sans pouvoir identifier précisément sa nature ou son origine. Une information judiciaire est ouverte à Quimper, mais elle se heurte rapidement au secret défense. Après 17 ans d’instruction, la justice française prononce un non-lieu en 2021, faute de preuves suffisantes. Pour les familles, cette conclusion est inacceptable.

Elles n’ont jamais cessé de défendre la piste d’un accrochage accidentel avec un dispositif immergé – possiblement militaire. Elles dénoncent un manque de transparence, des données inaccessibles, des vérités étouffées. Le naufrage du Bugaled Breizh reste une blessure vive, non seulement pour la Bretagne, mais aussi pour tous ceux qui s’interrogent sur la limite entre l’accident maritime et la vérité classifiée.

Ce drame soulève des questions qui dépassent la technique : où s’arrête la mer, et où commence le secret ? L’histoire du Bugaled Breizh incarne cette zone grise, entre tragédie humaine, responsabilités invisibles, et silence institutionnel. Qu’il s’agisse d’un accident rare ou d’un incident couvert par la raison d’État, le mystère persiste. Et dans les profondeurs de la mer Celtique, cinq marins restent les témoins muets d’une vérité toujours engloutie.

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.