Description

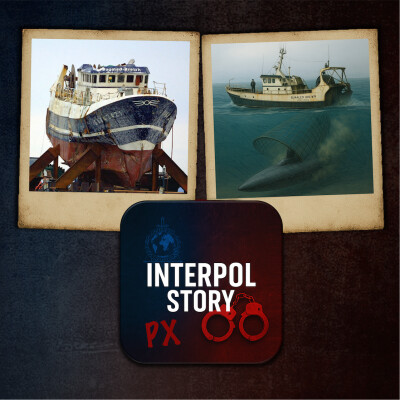

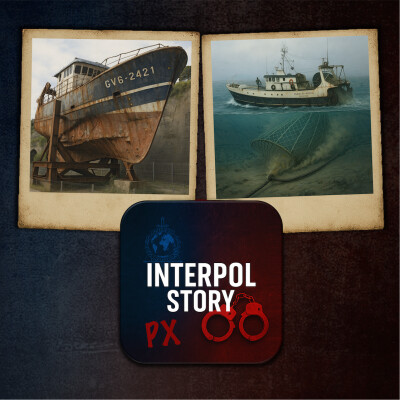

Le 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh, chalutier breton de 24 mètres réputé pour sa robustesse, sombre en mer Celtique sans appel de détresse ni signe avant-coureur.

À son bord, cinq marins expérimentés. À 12h25, un message radio signale une manœuvre banale : le virage des filets. Moins de deux minutes plus tard, le bateau disparaît des radars. La mer est calme, la visibilité parfaite. Le navire semble avoir été aspiré vers le fond, à la verticale, sans laisser la moindre chance à l’équipage de réagir.

Les secours britanniques repèrent rapidement l’épave, posée droite sur un fond vaseux à 90 mètres de profondeur. Aucun dégât visible, les dispositifs de survie sont en place, les corps inanimés, et le filet de pêche a disparu. Les câbles de chalut sont tendus vers l’arrière, comme s’ils avaient été tirés brutalement. Les premières expertises éliminent l’hypothèse d’un problème technique ou humain. Tout désigne un événement soudain, extérieur, et extrêmement rapide. Parmi les scénarios envisagés, un se détache : l’hypothèse d’un accrochage avec un sous-marin. Le jour du drame, un exercice militaire de l’OTAN se déroule dans la zone, impliquant plusieurs marines étrangères – britanniques, américaines, néerlandaises – et des sous-marins.

Pourtant, les données militaires sont inaccessibles : positions, journaux de bord, profondeurs, tout est classé secret défense. Les réponses officielles sont floues, voire contradictoires. Le Bureau Enquêtes Accidents Mer (BEAmer) ne trouve pas de preuve formelle d’un contact avec un sous-marin, mais reconnaît que les éléments matériels soutiennent l’hypothèse d’une traction violente exercée par un objet immergé en mouvement.

Des simulations scientifiques confirment qu’un filet accroché à un engin sous-marin peut provoquer un basculement du navire en moins d’une minute. Cela expliquerait la rapidité du naufrage, l’absence d’appel à l’aide et la disparition nette du filet. Malgré ces indices techniques, aucun pays ne reconnaît de contact.

Les familles des marins dénoncent un mur de silence, un manque de coopération, et un empêchement délibéré à faire émerger la vérité. Une enquête judiciaire est ouverte à Quimper. Mais au fil des années, elle se heurte à des limites institutionnelles. Plusieurs demandes de déclassification sont rejetées. L’armée française et les marines étrangères invoquent la sécurité nationale. En juillet 2021, après 17 ans d’instruction, la justice française rend une ordonnance de non-lieu : aucune preuve suffisante ne permet de désigner un responsable.

Pour les familles, cette décision ne clôt rien. Elle révèle au contraire les défaillances d’un système incapable de briser le silence militaire. Le Bugaled Breizh reste à jamais figé dans les profondeurs, symbole d’un drame maritime devenu affaire d’État.

Il témoigne du risque latent dans les zones de promiscuité entre navigation civile et activités militaires secrètes. La piste du sous-marin, bien qu’infirmée officiellement, continue de hanter les esprits. Le chalutier breton semble avoir croisé la route d’un monde invisible – celui des puissances immergées –, et d’un silence plus profond encore que l’océan.

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.