Description

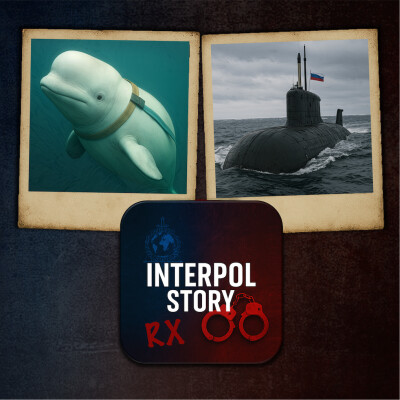

En avril 2019, des pêcheurs norvégiens repèrent un béluga au comportement étonnamment familier dans les eaux froides de la mer de Barents. L’animal, sociable et docile, porte un harnais avec la mention « Equipment St. Petersburg », laissant penser à une origine humaine, voire militaire.

Surnommé Hvaldimir, il devient rapidement une curiosité médiatique et publique. Les hypothèses se multiplient : ancien cétacé militaire russe, pensionnaire d’un centre d’entraînement civil ou encore animal de thérapie. Son comportement amical, sa proximité avec les humains et son incapacité apparente à se débrouiller seul alimentent les spéculations et l’inquiétude. Les autorités et les scientifiques, tout en s’interrogeant sur ses origines, rappellent qu’il reste un animal sauvage dont l’indépendance pourrait être compromise par des interactions trop fréquentes avec l’homme.

Malgré cela, l’intérêt ne faiblit pas. Des bénévoles s’organisent pour limiter les contacts, certaines associations envisagent même de le placer dans une réserve protégée. Hvaldimir devient ainsi une figure publique, à la croisée de l’émotion collective, du mystère et de l’enjeu écologique. Face à la médiatisation, chercheurs et vétérinaires se mobilisent pour mieux comprendre cet étrange visiteur. Il est maigre, montre des signes de dépendance à l’humain et semble éprouver des difficultés à s’alimenter. Des bénévoles commencent à lui fournir du hareng tout en l’aidant à retrouver ses instincts de chasse.

Progressivement, Hvaldimir parvient à se nourrir seul, bien que des préoccupations persistent quant à sa sécurité. Des incidents sont rapportés : nageurs imprudents, bateaux trop proches, nourrissages non autorisés. Les autorités mettent en place des campagnes d’information pour protéger l’animal. Des tentatives d’approche, des gestes brusques ou des nourrissages inadaptés compromettent son bien-être. Parallèlement, plusieurs documentaires sont réalisés, relançant les débats sur ses origines supposées.

L’un d’eux avance qu’il aurait été un ancien espion animal du programme militaire russe, répondant au nom d’Andruha. Ces théories fascinent autant qu’elles dérangent : certains y voient un excès de sensationnalisme, d’autres une clé pour comprendre ses besoins particuliers. La nécessité d’une intervention devient pressante. Le 31 août 2024, le corps sans vie de Hvaldimir est découvert près de Stavanger. L’émotion est immense. Très vite, des suspicions émergent : une blessure visible alimente les rumeurs d’une agression.

Une autopsie est lancée. Les résultats, publiés deux mois plus tard, écartent la piste criminelle. Un bâton de 35 centimètres était coincé dans sa bouche, l’empêchant de se nourrir. L’animal est mort d’inanition, aggravée par une infection bactérienne. Cette conclusion tragique soulève des interrogations : aurait-on pu éviter cette issue ? Certains dénoncent un manque de réactivité, d’autres rappellent la part d’imprévisible dans la vie sauvage. Des hommages lui sont rendus en Norvège et en Suède.

Pour beaucoup, Hvaldimir représentait bien plus qu’un béluga : un lien vivant entre l’humain et la nature, un symbole de notre rapport aux espèces marines. Des artistes, des enfants, des anonymes célèbrent sa mémoire, soulignant son impact affectif et symbolique.

Au-delà du récit d’un « béluga espion », l’histoire de Hvaldimir incarne les tensions et les espoirs autour de la protection animale. Son décès, causé par un incident malheureux, met en lumière la fragilité de ces animaux et la nécessité d’une vigilance constante.

Loin des mythes, il nous laisse un héritage : celui d’un être vivant pris dans nos projections, mais porteur d’un message universel sur la responsabilité, la compassion et les frontières entre nature et civilisation.