Francesc Massip BonnetAinsi, au Moyen-Âge, les Pyrénées ne sont pas une frontière, mais une charnière entre deux cultures jumelles, comme celle de l'Occitanie et du Pays Catalan, lesquelles ont maintenu un lien étroit, même après le génocide cathare. C'est pourquoi il convient de réfléchir aux similitudes des iconographies du XVe siècle et des survivances actuelles en Catalogne ou à Aix-en-Provence.

Sur le tableau de So Barn - en provençal-, en français, on disait le Bar-sur-Loup, nous n'avons aucun document qui permettait de le contextualiser. On ne sait rien, de son commandataire ni de sa présence dans l'église de la ville. En 1850, Monsieur Henry dit que le panneau se trouvait dans l'église paroissiale de la commune du Bar, fixé aux côtés de la tribune de l'église, c'est-à-dire accroché aux côtés de la chaire, d'où l'on lisait et prêchait l'évangile aux fidèles, c'est-à-dire l'ambon. On peut supposer, donc, qu'il s'agit d'un tableau utilisé par les prédicateurs depuis la chaire pour illustrer l'homélie. La légende plus ou moins populaire, selon laquelle le tableau est censé commémorer des événements de 1437, doit être absolument écartée. On dit la légende, le comte de Barn invite d'autres dignitaires à un banquet pendant la carême. Une danse clôture la journée, mais trois des participants meurent au cours de la soirée. On pense que les danseurs ont été punis par Dieu pour avoir dansé pendant les temps de jeûne et abstinence, quand l'exercice choréographique était totalement interdit. Pour expier ces péchés, les nobles commandent le tableau en question.

Mais les motifs de la malédiction des danseurs pour avoir dansé dans un lieu ou dans un moment sacré apparaissent déjà dans une chronique du XIe siècle. Tout indique qu'il s'agit d'une histoire légendaire qui s'est répétée chez les prédicateurs du XIIIe siècle comme un thème folklorique, illustré par une danse de chevaux jupons qui, en entrant dans l'église, sont frappés par la foudre comme punition divine.

La légende est reprise par Vincent de Beauvais dans son « Speculum historiale »: la veille de Noël, homme et femme, se mettent à danser dans le cimetière et "menaient les caroles et chantaient des chansonnettes séculières » qui empêchent la célébration de la messe.Après quoi le curé les maudit et les condamna à danser sans interruption. Encore à la fin du XVe siècle, les récits figuraient dans la chronique de Nuremberg où les jeunes danseurs ont dansé sans interruption pendant une année entière. Certains relient ce cas au bal de Saint-Guy, une épidémie bien documentée au XIVe et au XVIe siècles.

En dehors de ces fables, il n'est nulle part indiqué que le panneau a été peint à Bar ou pour Bar, bien que la localisation la plus ancienne connue, le situe à l'intérieur de l'église, peut-être comme un vestige des omélies enflammées d'autrefois.

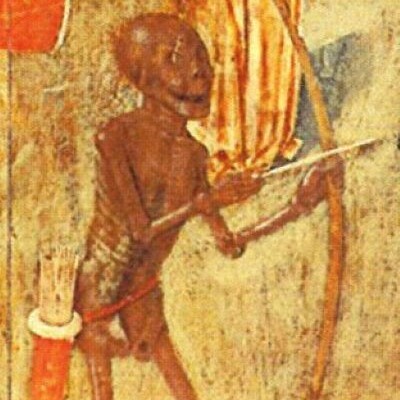

Il s'agit d'une peinture à l'huile sur bois de noyer qui forme un panneau de grande taille. La représentation iconographique de la danse occupe un tiers de la partie supérieure du panneau et en dessous se trouve un texte en provençal de 33 vers alexandrins monorimiques avec une seule rime en "-ansa" comme l'exige le motif iconographique de la danse. La typologie chorégraphique semble correspondre à une carole ouverte. Car le cercle n'est pas tout à fait fermé, peut-être brisé par la chute d'un des danseurs frappés par la Mort, laquelle apparaît en dehors de la danse, armée d'un arc et d'un carquois plein de flèches qu'elle tire sur les danseurs, choristes qui ne sont pas caractérisés selon une discrimination stéréotypée comme il est d'usage dans les Danses macabres.

Cela l'éloigne également de la danse en cercle du couvent de San-Francesc de Morela, une fresque du dernier tiers du XVe siècle, dans laquelle des écclésiastiques et des laïcs dansent selon la hiérarchie habituelle, qui est une danse des vivants autour d'un cadavre placé au centre du cercle. Mais Morella présente aussi, en dehors de la danse, une Mort qui s'attaque à l'arbre de la vie, grignotée par deux rats, et dont la couronne est peuplée de vivants qui reçoivent les fléchettes. Cette Mort sagitaire, représentée non par un squelette mais par un cadavre éviscéré avec un carquois accroché à la taille et un arc prêt à tirer, rapproche les deux représentations macabres, la catalane et la provençale.

De même la présence d'un texte, très abimé à Morella, avec lequel la danse était sans doute chantée, parce que dans les cas franciscains,elle accompagne un tétragramme avec des notes musicales qui correspondent non moins à la célèbre pièce " Ad mortem festinamus" du « Llibre Vermell de Montserrat » ( vers 1399) qui, à Morella, c'est un contrafactum avec un texte catalan qui ne traduit pas la chanson latine originale.

Malgré l'aspect circulaire interrompu du tableau de Bar, un examen plus approfondi révèle que les trois couples à l'arrière-plan se tiennent par la main deux par deux, comme s'ils exécutaient une bajae dansa, la forme chorégraphique par un vogue au XVe siècle, dans la sphère profane, est surtout courtoise.

Le danseur suivant est une femme qui ne s'accroche à personne, et celui qui vient ensuite nous est présenté à moitié en retrait, et les bras en croix étendus, comme s'il voulait rassembler les danseurs. Certains l'ont associé à un supposé guide ou maître de danse, le seul qui serait dépareillé. Viennent ensuite une femme déjà blessée par la flêche mortelle, elle aussi les bras étendus, et un dernier danseur qui se tortille en arrière. Ainsi, les seuls à être liés par paire sont les six de l'arrière-plan, quatre autres sont dépourvus de paire, et un dernier est étendu mort sur le sol. Cependant, le mouvement de la composition semble pousser les circularités. Comme on le sait, Dante et Virgile, dans leur descente aux enfers, tournent généralement vers la gauche, qui est le côté du mal. La danse interrompue de Barn se tourne également vers la gauche comme c'est souvent dans les cas d'iconographie dans les danses diaboliques ou idolâtres, qui représentent généralement des démons se dirigeant vers la gauche du spectateur.

Nous devons nous demander si le texte provençal aurait également servi à accompagner l'interprétation de la danse, comme le texte de Morella. Il semble être le texte d'un prédicateur, dans le but d'instruire le peuple, en chaire, sur les thèmes eschatologiques des derniers jours de l'homme, ce qu'on appelle en français les Quatre Fins Dernières, concept sur lesquels l'homme devrait méditer en permanence, mort, jugement, paradis et enfer, dans lesquels la mort signifiait certes la séparation de l'âme et du corps, mais surtout les remèdes amers, le passage, le moyen fatal et nécessaire pour atteindre une éternité dualiste de grâces ou de tourments, comme nous le voyons dans les fresques qui couvrent la voûte de l'église de Santa Maria d'Arties, avec les morts qui sortent des tombes, les jugements au centre, la cité céleste ou le paradis d'un côté et la bouche infernale de l'autre.

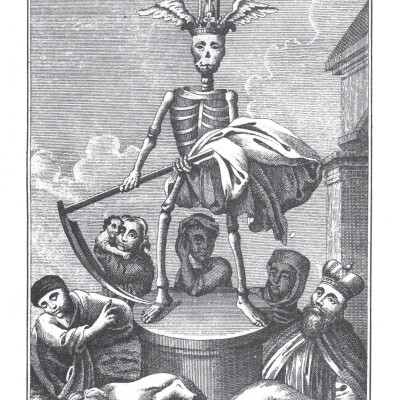

Or,dans le tableau de Barn, la première fin, la Mort, est incarnée par le cadavre sagittaire. La seconde, le jugement, apparaît dans sa double condition, jugement terrestre et jugement céleste. À droite, l'archange Michel apparaît au moment de peser l'âme du défunt sous l'œil vigilant du paradis. Et en bas, l'enfer sous la forme habituelle d'une gueule de dragon dévorant les âmes des damnés.

Dans un domaine ou dans un autre, il y a eu le souci de confronter l'homme à la méditation de l'au-delà comme instrument de salut au moment du jugement particulier de l'âme, un aspect qui fait partie de la vaste opération consistant à ramener dans la doctrine catholique l'expression macabre des danses de la fin du Moyen-Âge.

La réflexion individuelle sur les quatre fins ultimes, c'est un thème iconographique apparu dans la seconde moitié du XVe siècle, dans le cadre de la dévotion moderne, qui prend une importance singulière et a un impact sur la transformation des Danses macabres à la fin du Moyen Âge.

En ce sens, le panneau de Bar peut être rapproché de notre création catalane contemporaine, l'ensemble des chapiteaux de Gérone, provenant sans doute de l'ancien couvent franciscain de la ville. Il s'agit d'un programme eschatologique relatif aux quatre Fins dernières que les chrétiens doivent méditer pour se préparer à bien mourir.

Les deux exemples catalans créés pour le cadre du couvent franciscain sont basés sur une préoccupation commune à celle du panneau de Bar, bien que sous des formes très différentes. L'aspect laïque du tableau de Bar bien que sous des formes est renforcé par les costumes des danseurs à la mode courtoise de l'époque. Les femmes sont vêtues jusqu'au pied avec des manches larges ou étroites, une taille en dessous des seins et portent des bonnets ou des voiles. Les hommes, tous coiffés d'un chapeau bas, sont vêtus d'une chemise et d'une culotte ajustée avec braguette, recouverte dans trois cas d'une jupette.

Isolé et gisant,celui qui fut peut-être le véritable maître de danse, le premier à tomber, exhale son âme par la bouche tirée par un diablotin.

Quand au musicien qui accompagne la danse, il joue du flageolet de la main gauche et du tambourin de la main droite, comme l'instrumentiste qui accompagne la ligne de danse du château d 'Oroners ( La Noguera) , lui aussi d'allure plus ou moins courtoise, bien que dans le graphique de Lérida, il soit renforcé par trois autres musiciens, tous trois coiffés,tandis que celui qui joue du pipeau a la tête découverte et les cheveux dénoués.

Celui de Barn partage avec ses danseurs les bonnets sur la tête et les collants moulants. Tous les danseurs, y compris les musiciens, ont sur la tête une sorte de diable noir qu'on a interprété comme un péché et qu'on a rapproché d'un certain tableau, bien que là, le diable sorte de la bouche d'un démoniaque, au moment d'être exorcisé. Il s'agit d'un panneau extrait d'un rétable dédié à Saint Guy, ici en train de guérir un démoniaque. Un petit démon similaire émane d'une jeune fille, exorcisée par l'évêque saint Siffrein, dans l'aile gauche du rétable du couronnement de Marie, aujourd'hui dans la cathédrale de Carpentras, dans cette ville provençale de la Vaucluse. Ceux qui ont aussi des démons sur la tête ou sur les épaules sont les vices capitaux de la chapelle des Pénitents blancs de la Tour Tinéa, bien qu'ils soient plus grands, comme ceux de l'église de San Miguel d'Arcángel ou de Cieso, à Huesca, ou ceux de la Capella di San Ferreolo de Grosso, à Torino, d'une facture similaire. Dans tous les cas, les diablotins noirs placés sur les têtes des danseurs sont les pendants symboliques des flammes de Pentecôte sur les têtes des apôtres.

Si nous analysons les textes, nous constatons qu'ils s'adressent aux pauvres pécheurs, à toute l'humanité. pour leur rappeler la proximité de la mort, afin de réfléchir sur la vie et d'essayer d'expier les maux qu'ils ont commis s'ils veulent obtenir la clémence divine.

La danse est mentionnée comme l'une des frivolités avec lesquelles l'existence est gaspillée. La folie de la danse, telle qu'elle est représentée dans le tableau, est un emblême de la vie mondaine que les démons assiègent et que la Mort harcèle. C'est pourquoi l'homme doit être préparé à une fin imprévisible car après la mort il n'aura plus le temps d'éviter la terrible danse des damnés. Il les exhorte à avoir peur car chaque jour qui passe, la fin se rapproche et la mort peut les frapper soudainement.

Mais qui parle ? Sans doute un prédicateur. À qui s'adresse-t-il ? au genre humain dans son ensemble, bien que les personnes représentées dans le tableau n'expriment pas la diversité des états caractéristiques des Danses macabres habituelles, mais semblent plutôt être des femmes et des hommes de classe aisée. Quoi qu'il en soit, l'enseignement de la préparation à une bonne mort est particularisé. Les textes et la peinture fonctionnent comme une homélie, admonitrice de l'au-delà. La danse est l'expression d'une vie insouciante, une vie de péché qui ne peut être réparée que par l'expiation et la componction. Car au moment de trépas, l'âme sera confrontée à quatre fins ultimes. La mort, l'archer, le jugement, Saint-Michel psychopompe, le paradis, Dieu apparaît ou non et l'enfer , la bouche de Leviathan en bas.

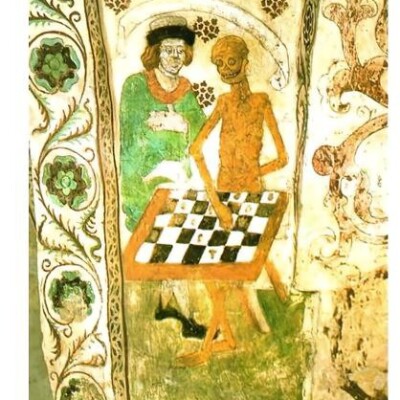

On connaît l'impressionnante survivance traditionnelle de la Danse de la mort de Verges à Girona, qui accompagne le chemin de croix dans la représentation urbaine de la Passion dans la nuit de Jeudi à Vendredi Saint. Il s'agit d'une danse qui prend la forme d'une croix au milieu de la procession, composée de cinq squelettes qui avancent avec leur symbole, la faux en tête, les drapeaux parlant au milieu,le bol de cendre sur les bras de la croix et derrière l'horloge sans flèche. Le fait qu'il s'agisse aujourd'hui du seul vestige européen des Danses macabres de la fin du Moyen-Âge ne signifie pas qu'il était le seul il y a moins d'un siècle. Nous voyons ici les maillots conservés au musée de Verna, qui est une Danse macabre encore vivante au début du XXe siècle. Aussi dans la ville de Rupià, la procession du Jeudi Saint était précédée par la Mort, comme dans la célèbre Processo de la Sanch, qui est toujours célébrée à Perpignan, bien qu'aujourd'hui sans le squelette dansant, qu'il était en tête du cortège au moins jusqu'au XVIIIe siècle.

Une gravure du XVIIe siècle montre la procession de Perpignan, présidée par une représentation de la Mort, jouée comme un homme jeune et léger, qui sautait comme un diable. Au chant du tambour, il apparaissait vêtu d'un habit collant au corps et où apparaissait peint tous les os du squelette. Un masque de carton simulant un crâne décharné lui couvrait le visage.

Une gravure du 1787, c'est une vision idéalisée et rationaliste de la procession, refuse de représenter la Mort qui sans doute allait devant le peuple et qui criait « Seigneur Dieu , miséricorde ».

À la même époque, et depuis le XVe siècle, dans le cadre de la procession de la Fête Dieu à Aix-en-Provence, un entremets de "La Mouert",un personnage vêtu de noir, les os peints en blanc, munis d'une faux qui tourne autour des pieds des assistants, et criant « Ouhou, ouhou ! » pour les effrayer et les contraindre. Cette image, on la rencontre dans un paravent peint conservée au musée de l'ancien Ais, l'image qui accompagne la description place la Mort devant la figure de Saint Christophe avec l'enfant Jésus sur l'épaule droite, figure qui était sans doute associée dans la mesure où le géant Christophe apparaît souvent à côté de l'iconographie macabre comme passeur du fleuve - comme le classique Caron dans le rôle de psychopompe- en relation directe avec l'au-delà, comme protecteur et gardien du passage vers la mort.

Au XVIIIe siècle, les frères Grégoire, s'ils présentent les images de Christophe et de la Mort en association, ne mentionnent pas dans leur description ces liens, qui devaient être très évidents lorsque les actes dramatiques de la procession furent institués par "lo rei Rainier lo Bon", comte de Provence, le grand promoteur des spectacles au milieu du XVe siècle.

Tous ces témoignages de la tradition populaire présentent les personnages sous la forme d'un squelette avec une faux tranchant la vie, menant une danse le long d'une procession que ce soit le Jeudi Saint, le Vendredi Saint ou la Fête-Dieu. Ce n'est qu'à l'époque moderne que de tels personnages ont proliféré dans les fêtes carnavalesques ou les jours de la Toussaint avec un caractère plutôt burlesque. Merci beaucoup.