Didier JuganBonjour, je vais vous présenter le 21e congrès de l'association Danses macabres d'Europe. Ce 21e congrès se déroule à Paris, début octobre, et commémore les 600 ans de la Danse macabre des Saints-Innocents, une peinture murale qui occupait les murs d'un charnier parisien. Cette peinture murale, réalisée entre 1424 et 1425, est mentionnée pour la première fois dans "Le journal d'un bourgeois de Paris". « Item, l'an cccc xxiiii fut faicte la Danse Macabre aux Innocens, et fut commencée environ le moys d'aoust et achevé en karesme ensuivant. » "Carême ensuivant", c'est-à-dire en 1425.

Dans le même ouvrage, une autre mention pour l'année 1429 précise qu'en avril, le cordelier Frère Richart fit un sermon "aux Innocens" d'environ cinq heures "le dos tourné vers les Charniers encontre la Charonnerie, à l'androit de la Dance Macabre". Si l'on n'a pas encore mention d'une peinture, on voit qu'il s'agit d'une œuvre de structure monumentale.

C'est avec Gilbert de Metz, parlant du cimetière des Saints Innocents, qu'apparaît vers 1434 la première caractérisation d'une peinture. Il dit « La sont ingigneusement [c'est-à-dire ingénieusement], entaillés de pierre les ymages des trois vifz et des trois mors (...) Alors il s'agit d'une sculpture qui était sur l'église des Saints-Innocents. Et il continue en disant « Illec sont paintures notables de la dance macabre et autres avec escriptures pour esmouvoir les gens a dévotion. »

Ces textes écrits "pour émouvoir" sont repris dans plusieurs manuscrits sans images du XVe siècle, dont certains font mention de leur inscription sur les murs des Saints-Innocents. Le manuscrit de la BnF fr. 25550 de l'abbaye de Saint-Victor précise qu'il reproduit les textes de la Danse macabre tels qui sont aux Saints-Innocents de Paris. De même, le manuscrit BnF, fr. 15163 indique qu'il fait références au texte en français de la Danse macabre, tel que celui-ci figure aux Saints-Innocents. Il faut attendre la fin du siècle, en 1485, avec l'imprimeur Guy MarchanT, pour qu'une version imprimée reproduise la peinture murale des Saints-Innocents avec textes et figures. Ces dernières, avec plus ou moins de fidélité avec l'original. L'original nous manque pour pouvoir comparer. La seule version qu'il nous reste du Guy Marchant 1485 est lacunaire. Il manque des personnages, mais il est possible de les reproduire grâce à la version augmentée que le même imprimeur a réalisée en 1486 et grâce à celle imprimée et enluminée pour Antoine Vérard vers 1491-1492. Ensuite, le modèle de la Danse macabre des Saints Innocents fut reproduit de nombreuses fois avec plus ou moins de fidélité, témoignant de l'influence dans l'art du XVe et du XVIe siècle dans toute l'Europe, de cette peinture murale.

La Danse macabre des Saints-Innocents fut détruite en 1669 lors de l'élargissement de la rue de la Ferronnerie, mais son succès était assuré.

Pour revenir au congrès, ce congrès s'inscrit dans le prolongement des travaux qui ont été réalisés sous la direction de Michel Fleury et Guy-Michel Leproux, et dont les contenus sont dans le livre "Les Saints-Innocents", paru en 1990.

Suite à l'appel à la communication du présent congrès, nous avons réuni 27 textes, donc 27 communications orales, qui recouvrent plusieurs axes d'études.

Le premier axe, c'est Paris et sa Danse macabre. Le second, c'est l'origine littéraire de la Danse macabre et sa diffusion éditoriale. Et une troisième partie sur la Danse macabre hors les murs de Paris, c'est-à-dire... toute l'influence qu'il y a pu avoir en dehors de Paris par des réalisations jusqu'à nos jours.

Pour revenir sur Paris et sa Danse macabre, à partir du cimetière des Saints-Innocents, sont évoqués le contexte parisien, principalement au XVe siècle, dans le monde artistique, et l'évolution des lieux d'illumination à Paris et dans sa région.

Une première communication de Catherine Vincent s'interroge sur le sens que l'on peut attribuer à la Danse macabre parisienne, l'expression d'un contexte de crise, un amour de la vie ou une mise en garde dans la quête du salut.

Catherine Vincent s'appuie sur les différents personnages qui la composent, sur les événements historiques et sur la vie religieuse pour essayer d'apporter des réponses.

Valérie Kozlowski et Anne-Laure Sol prennent comme base de réflexion les collections du musée Carnavalet, le tableau représentant le cimetière des Saints-Innocents et différents éléments archéologiques que le musée conserve pour donner une description du cimetière et de la vie qui s'y développait.

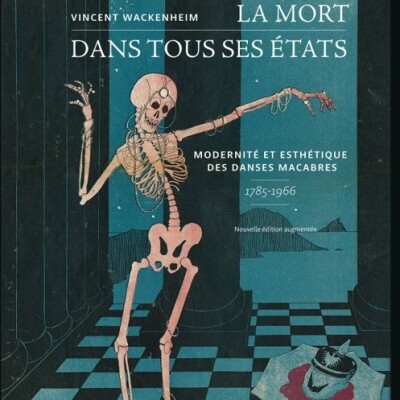

Sophie Jugy présente la statue dite de la "Mort Saint-Innocent- conservée au musée du Louvre et qui était une figure emblématique du cimetière. Elle démontre qu'elle était à la fois impressionnante, c'est l'affiche de notre congrès, chère aux Parisiens et objet de contestation dans le milieu clérical.

Ensuite, Sophie Oosterwijk analyse les figures du roi dans la Danse macabre. C'est un personnage particulier des Saints-Innocents, figurant à la fois dans le cortège des états et, comme roi mort, à la fin de la danse macabre, témoin de la situation politique. particulière en France en 1424-1425, avec la mort de Charles VI et d'Henri V. Elle poursuit avec le même sujet dans les Danses macabres anglaises.

On aborde ensuite le contexte parisien. Laurent Ungeheuer étudie les manuscrits parisiens enluminés de la Danse macabre, des Danses macabres qui sont dans les marges, réalisées dans la décennie qui suit la création de la peinture des Saints-Innocents. Il note les apports du maître de la "Légende dorée" de Munich et de quelques peintres contemporains. Elliot Adam et Sophie Caron s'écartent de la thématique macabre pour donner un aperçu de la peinture à Paris entre 1380 et 1515 - peinture de retable, enluminure ou vitrail, définissant une polyvalence du métier de peintre. Il semble que la production n'est pas périclitée malgré les ravages de la guerre de Cent Ans.

Patrick Leboeuf a investigué dans les collections de la Bibliothèque historique de la ville de Paris pour faire un panorama du traitement de la mort dans des documents d'archives. Il structure la communication avant la mort, (préparatifs, fondations pieuses, épidémies), "l'acte de mourir"( crimes, suicides,odeur de sainteté,...) et « après la mort » ( placards mortuaires, pompes funèbres, souvenir des morts,...).

3.C'est ensuite les lieux de la mort à Paris et en Ile-de-France qui seront largement traités.

Anne Lafranc analyse l'épitaphe de Nicolas Flamel, qui était apposé dans l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, commandée sans doute avant 1418 et qui est aujourd'hui conservée au musée de Cluny. Nicolas Flamel est lié aussi aux Saints-Innocents par le tombeau de sa femme, Pernelle, qu'il fit édifier en 1407 dans le charnier de la Vierge.

Jacques Gélis présente l'évolution des pratiques funéraires dans les familles nobles depuis l'existence des caveaux funéraires dans les chapelles funéraires au XVe siècle, avec pourrissoir de cadavres et entrepôt local des ossements, jusqu'au champ de repos hors des centres-villes au XVIIIe-XIXe siècle.

Tristan Pimpaneau fait revivre le transfert des ossements depuis le cimetière charnier à galerie, comme celui des Saints-Innocents. Il est certain qu'avoir des cimetières en plein centre-ville présentait des problèmes sanitaires et qu'on a considéré qu'il fallait transporter les ossements dans des endroits plus à l'abri. Ainsi, les Catacombes de Paris. Il aborde les débats qu'a suscité le "projet Catacombes", les critiques, l'idée de profanation des tombes, l'ouverture au public et les détournements ludiques de ces lieux.

André Chabot, enfin, propose une déambulation historique et littéraire en partant des Saints-Innocents vers les autres cimetières parisiens, et notamment le Père-Lachaise, lieu de rencontres post-mortem d'artistes, de scientifiques et d'écrivains qui mêlent à leur monumentalité personnelle celle de leur dernière demeure.

Dans la deuxième partie, sur les origines littéraires de la Danse macabre et sa diffusion éditoriale, nous aborderons d'abord le berceau littéraire de ce texte.

Danielle Quéruel rappelle que la Danse macabre provient d'une tradition religieuse ancienne. Les motifs de la revue des états du monde et de la confrontation entre mort et vif sont présents dans plusieurs textes, comme « "Les Vers de la mort" d'Hélinan de Froidmont, Le "Vado mori » et le « Je vois morir » . Elle évoque l'influence possible des formes théâtrales dans la métaphore de la danse qui est plus récente.

Marco Piccat met en relief le sentiment de la mort et l'art de mourir dans la société parisienne du XVe siècle en évoquant quelques grandes figures comme le mécène Jean de Berry, les poètes François Villon et Eugène Deschamps, Alain Chartier, Philippe de Mézières et Christine de Pizan. Il montre l'importance des batailles meurtrières de Nicopolis et d'Azincourt dans les réflexions sur la mort.

Ensuite, comme on l'a dit, Guy Marchant a été très important comme personnage qui a imprimé la Danse macabre. Thierry Clerc renouvelle les études sur Guy Marchant, imprimeur parisien de 1482 à 1506, à qui l'on doit une représentation imprimée en 1485 de ce que pouvait être la Danse macabre des Saints-Innocents. Il passe en revue toute sa production, depuis les plaquettes scolaires jusqu'au placard d'indulgence, l'almanac et le "Calendrier des bergers".

Justine Dufresne analyse le personnage de la folle dans la danse macabre des femmes de Guy Marchant, en le replaçant dans le contexte des débats sur la folie et la satire à la fin du XVe siècle. Son rôle singulier est mis en lumière dans le discours social et religieux de l'époque.

Alain Robert établit un parcours de quatre siècles sur la postérité des bois utilisés par Guy Marchant ou leur recopie depuis la Danse macabre des hommes de 1485 augmentée en 1486 à travers les éditions troyennes des familles Le Rouge, Oudot, Garnier, l'édition lyonnaise de Mathias Husz et rouennaise de Guillaume de La Mare. En prenant appui sur les éditions troyennes, Marie-Dominique Leclerc présente une étude sur l'intérêt que la Danse macabre a suscité chez les bibliophiles, les collectionneurs et les historiens du livre. Elle présente l'histoire de ses appréciations et ses jugements au XIXe et XXe siècles suite aux référencements dans les catalogues et évaluations lors des ventes aux enchères.

La troisième partie de ce congrès montre tout d'abord le déploiement de la Danse macabre à l'échelle de la France et de l'Europe, sur différents types de supports, au XVe et au début du XVIe siècle. Puis, nous nous attarderons sur quelques Danses macabres spécifiques de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIIe. Enfin, sans qu'on puisse les qualifier de Danses, sont proposées des représentations macabres dans les mondes catholiques orthodoxe et juif entre le XVe et le XXe siècle.

Sur la diffusion en France et en Europe, en partant d'un retable provenant de l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer, Un par Simon Marmion, où figure une Danse macabre dans un cloître, Ilona Hans-Collas brosse un panorama des peintures murales de Danses macabres en France, s'inspirant de celles des Saints-Innocents, ou s'appuyant sur des éditions imprimées de Guy Marchant ou d'Antoine Vérard.

Je [Didier Jugan] proposerai ensuite une classification des Danses macabres européennes du XVe siècle et du début du XVIe siècle, en établissant des réseaux identitaires pouvant permettre, avec les prémices théâtrales du sujet, d'aider à la recherche des origines de la Danse macabre qu'on pourrait établir de manière assez imprécise au XIVe siècle.

Mathilde Mioche circonscrit son étude aux Danses macabres en ivoire réalisées dans le premier tiers du XVIe siècle, principalement sous forme de chapelets ou de pendentifs associant dans une triade des têtes humaines ou en buste des figures saintes, voire divines, un crâne dont la présence a valeur de "Memento Mori".

Ensuite, nous verrons d'autres Danses macabres spécifiques.

Juliette Bouchot-Theate, à partir d'une pièce d'archive inédite de 1513, précisant le paiement pour la réalisation d'une Danse macabre par un peintre au service de la Duchesse de Bar et de Lorraine, Philippe de Gueldre, propose un tour d'horizon de l'art macabre en Lorraine à la fin du XVe siècle, au milieu du XVIe.

Olga Vassilieva-Codognet analyse une peinture murale du cloître du couvent des carmes de Harlem,( aujourd'hui dans l'hôtel de ville), ville des Pays-Bas, datant de 1486-1491 et représentant des portraits en pied des comtes et comtesses de Hollande accompagnées de la mort. Une célébration dynastique qui n'évacue pas la mort.

Vasiliki Malatra présente une danse macabre baroque, les panneaux appelés « dipinti Schelletri » de l'église San Bernardo de Crema,( Lombardie), dont elle établit la fonction. Elle propose d'y voir les influences de la fin du Moyen-Âge et compare ces panneaux à des œuvres contemporaines.

De la danse macabre, on va un peu au-delà, dans d'autres figurations macabres.

Giacomo d'Andrea, au XVe siècle, nous parle du triomphe de la mort de Palerme, Palerme qui est un territoire aux mains des Aragonais, et fait le lien avec la littérature macabre dans les territoires de la couronne d'Aragon. Christina Bogdan présente des peintures murales des églises de Valachie au XIXe siècle, où la mort allégorique vient chercher des humains. Personnage massif, parfois féminin, la mort figurée s'empare du prince ou de l'impératrice, rappelant la tradition des danses macabres, ou s'intégrant dans d'autres récits, comme la parabole de la licorne du roman de "Barlaam et Josaphat".

Géraldine Roux, en s'appuyant sur la tradition juive du dibouk, l'âme errante d'un mort prenant possession d'un vivant, présente une étude comparée d'une scène de la pièce de théâtre « Le Dibbuc entre deux mondes » de Shalom An-sky et de celle réalisée dans le film « Le Dibbouk » de Michal Wazyński en 1937. C'est par cette communication que se clôturera le 21e congrès de danse macabre d'Europe. Merci de votre attention.