Cristina BogdanMerci bien, je vais lire le texte de Anca Élisabeta Tatay et Cornel Tatai-Balta.Concernant la mort comme seuil: l'imaginaire du grand passage dans le graphisme des livres roumains anciens, XXVII°-XIX° siècles. Le graphisme des livres roumains anciens est un sujet qui préoccupe de plus en plus les spécialistes ces derniers temps, mais la recherche est loin d'être achevée. Ainsi, le thème proposé ici, la mort dans le graphisme des livres anciens roumains, est nouveau, tant pour l'historiographie roumaine qu'européenne. Le thème de la mort dans l'art, sous ses diverses facettes, a été quand même abordé par des chercheurs roumains. Un examen attentif des livres provenant des plus importants centres d'impression roumains a permis de relever un nombre restreint de gravures, illustrations, têtes de chapitres et vignettes comportant des éléments macabres. Tombeaux, cranes avec deux os entrecroisés, sabliers, cercueils, squelettes, faux. Il faut noter que l'époque connue dans l'historiographie comme la période du vieux livre roumain correspond aux années 1508-1830. Pendant tous ces siècles, les impressions étaient soumises à une censure stricte de la part de l'Église orthodoxe et de l'État, et seulement vers la fin de cette période, il y a eu un certain relâchement, manifesté surtout dans les centres d'impressions situés en dehors de l'espace roumain: Buda, Vienne. Par conséquent, le graphisme corrélée bien sûr avec le texte est de nature religieuse dans une proportion écrasante, les thèmes profonds étant moins importants, et à notre grand étonnement, les éléments qui font référence à la mort ne sont pas très fréquents. Toutefois, nous avons réussi à identifier 17 gravures édifiantes liées à la mort, reproduites dans des livres imprimés à Iaşi en 1643, Şumuleu Ciuc (1719), Râmnic (1737-deux illustrations), Blaj (1764-1784), Braşov, Sibiu, Buda.

Notre objectif, à partir des gravures repérées, est de les analyser, de déchiffrer leur symbolisme, de découvrir d'éventuelles sources d'inspiration et d'identifier la liaison entre le texte et l'image. Enfin, nous aimerions répondre aux deux questions suivantes. Pourquoi aucune représentation n'apparaît avant 1643 et pourquoi l'iconographie de ce type est-elle si rare dans le graphisme des livres en Moldavie et en Valachie ? Et on va commencer par Sainte-Parascève, Iaşi, 1643. L'un des plus beaux livres imprimés par les roumains est "Cazania lui Varlaam". Parmi les nombreuses illustrations de l'artisan ukrainien Illia, il y a celle de Sainte-Parascève, entourée de neuf scènes. 1. Elle partage ses vêtements avec les pauvres. 2. Elle s'assoit dans le désert. 3. L'ange annonce sa sortie, à gauche, de haut en bas. 4. L'adoration de la Sainte dans les églises de Tarigrad. 5. L'endormissement et l'enterrement. 6. La découverte des reliques à droit en haut en bas. 7. La première translation d'Epivat à Tarnovo par Ioan Asan, en haut au milieu. 8. La deuxième translation par le sultan Elim. 9. La troisième translation de Tarigrad à Iaşi par Vasile Voivode. L'insertion de cette illustration égiographique dans la "Cazania" est en corrélation avec la récente translation de ses restes à Iaşi par le souverain moldave Vassile Lupu en 1641 et la tradition de vénérer ces reliques est demeurée grande de nos jours dans les milieux orthodoxes.

Les cinq dernières scènes montrent la sainte au moment de son enterrement,(XIe siècle), et les déplacements multiples de son cercueil d'un endroit à l'autre au fil des siècles jusqu'à son arrivée à Iaşi. Un autre exemple, la page de titre de Şumuleu Ciuc, 1719, le titre du livre "Mors Memorare Novisima tua". Ensuite... les représentations de Saint-Nicolas et la Pieuse Parascève, dans l' Anthologion de Râmnic de 1737.

Un autre exemple, l'enterrement de l'évêque P.P. Aron à Blaj en 1764. Sandu,un important typographe et graveur actif à Rădăuti, Buzău, Iaşi et Blaj, au milieu du XVIIIe siècle, a signé en 1764, une feuille volante. que nous avons choisi d'inclure dans cette étude en raison du thème insolite annoncé par l'inscription latine à la base de la gravure. Sa traduction libre est « L'iconostase du Sanctuaire de la Chapelle ou du temple épiscopal, où on a vu l'icône de la Bienheureuse Vierge Marie suer et pleurer immédiatement après la mort de Pétru Pavel Aron, évêque de Făgăraş des Uniates de rite grec en 1764. A Blaj en Transylvanie. Gravé à Blaj par Sandu".

La gravure sur bois se développe sur deux registres, l'un en haut, représentant l'iconostase de la petite église dans la cour du château épiscopal à Blaj, et l'autre en bas, l'enterrement de l'évêque gréco-catholique, Pétru Pavel Aron. L'évêque est déposé dans le cercueil, les mains croisées sur la poitrine. De chaque côté du corps, séparé de celui-ci par un bougeoir allumé, se trouvent des représentants du clergé et des laïcs. La volonté d'individualiser des personnages est évidente. La physionomie du défunt est celle qu'on connaît par d'autres créations artistiques. Le visage d'Athanase Rednic, successeur d'Aron au siège épiscopal de Blaj, est tout aussi réaliste, situé à gauche de l'image et identifié aussi d'après le bonnet ecclésiastique. La position oblique du cercueil, délibérément naïf, qui lui donne une allure ascendante, et les dalles rhomboïdales du carrelage, qui s'étendent verticalement et non en profondeur. Tout contribue à accentuer ce moment solennel d'impressionnante élévation spirituelle. Bien entendu, le souci de l'ascendance prend sa source dans l'art baroque.

L'enterrement chrétien de Blaj en 1784. Un graveur anonyme a réalisé pour "l'Evhologhion" de Blaj de 1784, richement illustrés, une série de cinq illustrations. Le Baptême, la Réconciliation, le Mariage, l'Oction. auquel s'ajoute l'Enterrement chrétien, un thème qui, à notre connaissance, est unique dans le graphisme des livres anciens roumains. Les cinq gravures sur bois sont très similaires à celles de "l'Evhologhion" de Kiev de 1681. La procession solennelle s'ouvre par un personnage qui tient la croix dans ses mains et s'avance devant le cercueil, porté à l'épaule par les proches du défunt. Vient ensuite le cortège funèbre mené par deux prêtres qu'on reconnaît à leur vêtement. Le cortège représenté en mouvement sort d'une église, identifiée par deux clochers avec des croix, et entre par la porte du cimetière.

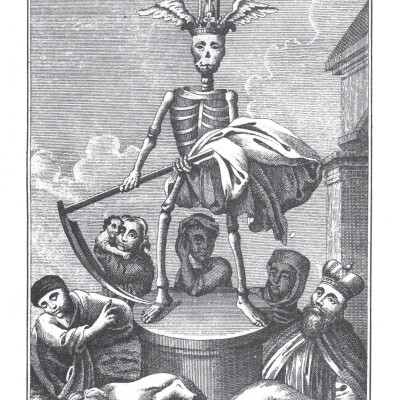

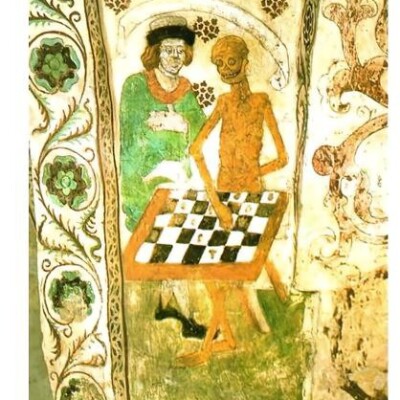

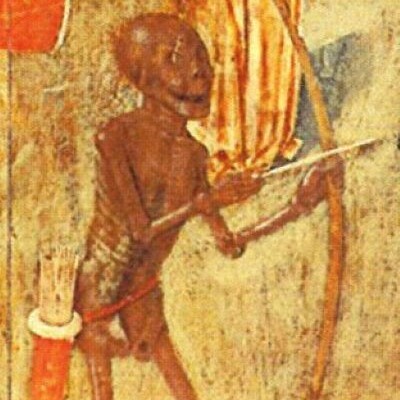

Une vignette d'un livre dans "Ceaslov" de 1806, et ensuite une représentation de la mort dans un livre de Braşov en 1812. C'est encore dans un livre orthodoxe de Braşov que nous trouverons les cinq gravures sur métal réalisées par le moine Rafail, intéressantes de point de vue thématique, car elles apportent des éléments de nouveauté dans le graphisme des anciens livres romains. La première gravure représente l'ange Gabriel, faisant l'homme bon et l'homme mauvais. Mais quel que soit leur comportement, ils mourront, donc on pourrait penser aux quatre fins dernières de l'homme, qui sont représentées dans les autres gravures. La Mort, le Jugement, le Paradis et l'Enfer. En fait, la Mort est ambivalente, commune à tous, comme le Jugement qui conduit au Paradis ou à l'Enfer, prouvant que la vie elle-même est éternelle. Dans le christianisme, la mort est un pont entre la vie terrestre et la vie éternelle. C'est une attente du jugement dernier et de la résurrection des justes. Placée debout, sur un piédestal rond, au-dessus de tous, certainement pour montrer sa supériorité, la Mort est figurée dans la gravure de Braşov par un squelette humain. Elle a une attitude sobre, déterminée, triomphante et impitoyable, accompagnée des cinq attributs suivants: une faux à la main, une cape sur le bras,une couronne, un sablier et des ailes sur la tête. Ce n'est qu'au 15e siècle que la Mort apparaîtra avec une faux qui deviendra son outil préféré, incontournable, car avec son aide, elle coupera la vie des mortels en récoltant leurs âmes. Sur un bras, elle porte une cape pliée qui, dans les représentations en couleur, était le plus souvent pourpre parce qu'elle marquait l'idée de toute puissance. On la voit ainsi habillée dans les scènes représentant les Triomphes de la Mort en Italie et parfois dans la Danse macabre en Occident. Dans le monde germanique, elle apparaît aussi souvent sur les horloges des églises pendant ou après les épidémies de peste fréquentes au XVIe et XVIIe siècles.

Les églises de Roumanie contiennent aussi ce genre de représentation de la mort. Le squelette a sur la tête une couronne parce que le porteur est de nature surhumaine et de notre lot de richesse, doté de deux ailes, ce qui signifie sa capacité de voler et de passer du royaume humain à l'autre monde en se libérant de la matière et de la mort.

Ensuite, une représentation de Saint Haralambie à Braşov, dans deux imprimés à Braşov. Le frontispice, c'est une vignette d'un livre de Sibiu en 1808, un frontispice de Buda en 1809, et on arrive à une représentation de la roue de la vie, à Buda en 1814. La personnification de Cronos, identifiée par le sablier, les ailes et la couronne sur la tête, parfois confondue avec la mort, apparaît dans l'ancien livre romain avec la gravure sur métal, "Roue de la vie", tirée du "Calendar", Buda en 1814. qui est accompagnée de l'explication « L'inconstante roue du monde et ses vagues périlleuses » . Elle est signée Gottfried Prixner sc(ulpsit) Pest. La roue (associée au mouvement ininterrompu de la vie au cycle de la nature, de l'histoire), est tournée par un vieil homme, bien sûr la personnification de Cronos, le sablier sur sa tête symbolisant l'écoulement inexorable du temps. Sur la roue sont suspendus trois hommes qui représentent les âges de l'être humain. Celui qui monte, la jeunesse, celui qui est au sommet, la maturité et celui qui descend vers le néant, la vieillesse. Les éléments à valeur symbolique, le tombeau chrétien, l'arbre, le serpent, la pierre, la faux, les feuilles de chêne, tous faisant allusion aux différents états ou caractéristiques de la vie, sont disposés sur le sol devant la roue, c'est-à-dire qu'ils sont à la discrétion du temps. Le bateau sur les vagues au bas de l'image suggère le passage de l'homme dans la vie. Il offre la sécurité lors d'un parcours difficile. La protection du voyage terrestre est également associée au voyage final de l'âme dans le royaume de la mort.

Dans l'église en bois de Răstoci,( département de Sălaj), se trouve un tableau inspiré de cette gravure parue dans un imprimé roumain de Buda. Complexe en termes de symbolisme, il a sans doute donné aux gens de l'époque et d'aujourd'hui beaucoup à réfléchir sur le sens de la vie et de la mort. Ce n'est pas un hasard si cette illustration et ses implications profondes sur le passage inexorable du temps est apparue dans un calendrier centenaire.

Une page de titre, à Buda, en 1818, ensuite la chapelle d'Agamemnon et son tombeau de Buda, en 1820, et une autre page de titre, de Buda en 1824.

En guise de conclusion, bien que peu nombreuses, Les images de la mort dans les gravures de livres anciens romains sont variées, intéressantes et suggestives. Nous constatons que nous n'avons qu'une seule image du XVIIe siècle, bien qu'en Transylvanie, dans le milieu saxon et luthérien, Valentin Wagner ait publié le volume "Imagines mortis selectionnis",Braşov, 1557, décoré de gravures sur bois traités dans un langage naïf, d'après les célèbres illustrations "Bilder des Todes",(Images de la mort) de Hans-Holbein le Jeune, en les accompagnant de vers originaux. Par rapport à l'ensemble de la période, dans les impressions de Valachie et de Moldavie, il n'existe qu'un seul centre orthodoxe pour chacune des deux provinces produisant des illustrations avec des éléments macabres. Il s'agit de Iaşi en Moldavie et de Râmnic en Valachie. Nous pensons que l'Église orthodoxe était réticente à cette époque pour représenter la Mort, car elle est plus conservatrice, la Mort étant perçue avant tout comme un passage et non comme une fin à craindre.

En revanche, on en trouve davantage dans les livres roumains publiés dans divers centres d'impression de Transylvanie, qui faisaient alors partie de l'Empire des Habsbourg, ou de Buda, aujourd'hui en Hongrie, ville où l'on imprimait aussi à l'époque des livres destinés aux Roumains, ou cohabités orthodoxes, catholiques de rites grecs et roumains, et où l'influence de l'art occidental, qui promet une vision réaliste évidente, devient plus marquée.

Dans aucun passage de la Bible, il n'y a un dépassement intellectuel et abstrait de la mort, comme c'est le cas dans la philosophie grecque. Ce que Épicure écrit sur la mort, par exemple, serait inimaginable pour les chrétiens.

Et je cite Épicure, « Le mal le plus effrayant, la mort, ne nous touche pas. Car tant que nous existons, la mort n'existe pas. Si la mort survient, au contraire, nous ne sommes plus nous. Par conséquent, la mort ne concerne ni les vivants, ni les morts, car pour les premiers, elle n'existe pas, et pour les seconds, ils ne sont plus eux-mêmes. » Je vous en remercie.