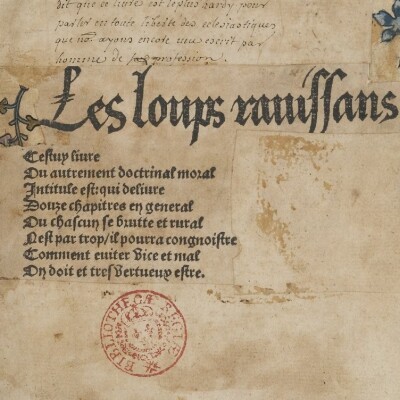

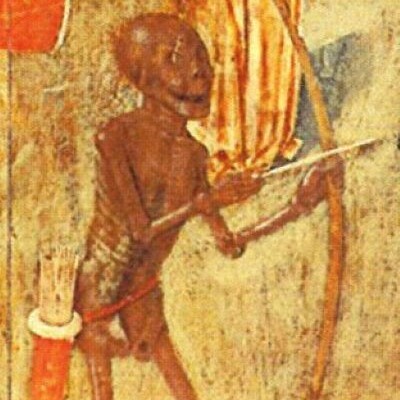

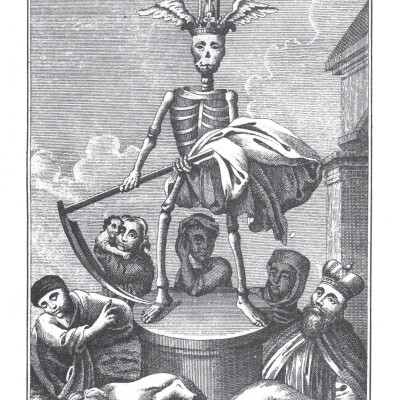

Mary Beth WinnVers 1506, le célèbre libraire parisien Anthoine Vérard publia un ouvrage intitulé « Les Loups ravissans » que le colophon déclare être fait et composé par maître Robert Gobin, prêtre. L'ouvrage comporte deux parties distinctes, un doctrinal moral en douze chapitres, où le maître loup, qui s'appelle Archilupus, et ses loups, s'opposent à Sainte Doctrine, qui est une bergère, bien entendu, et ses agneaux, et la deuxième partie, qui est une Danse macabre, menée par la mort, et son adjoint, qui s'appelle Accident. C'est peut-être Vérard qui réunit les deux parties, car le doctrinal finit par le massacre des loups, alors que la Danse ne concerne que les êtres humains, identifiés toutefois comme les pêcheurs qui avaient "ensuyvy la doctrine et instruction maulvaise du faulx loup Archilupus". Les deux parties sont illustrées par des gravures sur bois spécialement conçues pour le texte et commanditées par Vérard, dont les livres illustrés avaient déjà établi leur nom. Le texte est présenté comme un songe allégorique d'un acteur qui est, bien entendu, représenté dans la première image au lit. Et il existe un exemplaire imprimé sur vélin où les gravures sont coloriées. L'acteur se trouve ensuite en compagnie du grand loup et de Sainte Doctrine. Pour les 23 gravures de la Danse des morts, un cadavre représentant la Mort ou bien Accident saisit ses victimes de façon plutôt violente, homme ou femme, identifié dans le texte et condamné par leur péché. Ces gravures se distinguent nettement de celles de la célèbre Danse macabre qui est souvent évoquée ici de Guy Marchand, où le cadavre, le mort, et non la mort, attrape un seul personnage à la fois. Là, les victimes, anonymes et représentant un statut social ou une fonction, se suivent en ordre hiérarchique, descendant. Le texte qui accompagne chaque paire est un dialogue entre le mort et la victime, chacun prononçant une seule strophe. De cette Danse, Vérard avait publié au moins deux éditions, donc en couleur de nouveau, en faisant enluminer les gravures sur bois dans les exemplaires sur vélin, avec un exemplaire extraordinaire pour le roi Charles VIII.

Ce sont ces personnages en couple que l'on retrouve dans les bordures de beaucoup de livres d'Heures, ces livres de prière très populaires à l'époque, publiés autour de 1500.

Dans la Danse de Gobin, les victimes de la Mort ne sont ni anonymes, ni représentatives d'un état ou fonction. Ce sont des individus que Gobin cite par nom et choisit à partir de plusieurs sources, la Bible, l'Antiquité, la mythologie, la littérature médiévale, l'histoire plutôt contemporaine. Elles sont toutes coupables d'un crime, meurtre, vol, fraude, viol, trahison. Mais le crime est causé par un vice, -envie, luxure, gluttonie, avarice, orgueil-. Seule la paresse ne semble pas source d'action néfaste. Évidemment, suivant sa définition, un paresseux ne peut pas être un criminel. Avant de devenir criminels, ces personnages sont donc des pêcheurs. Leur choix ainsi que la correspondance entre le vice et le crime sont parfois surprenants. Adam et Ève, par exemple, sont condamnés d'abord comme gloutons pour avoir mangé la pomme et ensuite comme orgueilleux, ces vices étant à l'origine de leur désobéissance au commandement de Dieu. Avant d'entrer dans cette Danse, chaque personnage raconte les circonstances de sa mort, ses accidents et grandes adversités. Et tous font un dernier appel aux vivants de prier Dieu pour eux. Sans vraiment se plaindre, ils reconnaissent leur tort avant d'être attrapés et amenés à la mort. À la différence de la Danse de Marchant, il ne s'agit plus vraiment d'une Danse, mais d'un assaut mené par la mort, Accident et un trio d'assistants nommés Guerre, Maladie et Mortalité.

Cette danse d'Accident et de la Mort est illustrée par 24 images, nombre significatif qui évoque les 24 heures d'une journée. La série imprimée ne comporte cependant que 23 gravures différentes et pour arriver aux 24 images, Vérard a dû réemployer l'un des bois, comme on le verra. Reconnus pour leur vivacité de traits, ces grands bois horizontaux sont considérés comme le premier exemple du « creative cut » . Dans l'édition de Vérard, ils occupent la moitié de la page avec le texte imprimé en dessous. L'aspect physique du cadavre change à peine d'une image à l'autre, quelques cheveux de plus ou de moins, ou une grimace plus ou moins prononcée. Mais la position de son corps et le mouvement de ses bras trahissent la violence de ses gestes lorsqu'il attrape ses victimes et les poignarde avec flèche, lance ou faux. Admirés pour leur dynamisme, ces images de Gobin furent tout de suite reprises par des imprimeurs de livres d'heures.

Trois imprimeurs libraires, Simon Vostre, Guillaume Godard et Gilles Hardouyn, transforment les grands bois horizontaux en petits rectangles verticaux afin d'illustrer dans les marges les pages de l'Office des morts. Malgré leur placement marginal, ces vignettes avaient une telle importance dans les éditions à partir de 1510 que les éditeurs signalaient leur présence en leur accordant un nouveau titre, les Accidents de l'homme, pour Simon Vostre, ou bien les Figures de la vie de l'homme pour Godard et Hardouyn. À la différence de ses confrères Godard, cite rarement ses bordures, les deux séries de Godard et de Hardouyn comportent chacune 23 pièces qui reprennent les mêmes 23 images de Gobin. Destinées aux marges latérales de la page, les gravures des deux séries ont les mêmes dimensions et mesurent 63 mm de hauteur. Elles se placent régulièrement, deux par deux, séparés ou non par un texte qui correspond souvent au sujet de la mort, mais qui peut aussi se référer à la scène en bas de page. C'est sans doute à cause de cette disposition par paire que les deux imprimeurs ajoutent à leur série une dernière gravure représentant un prophète ou une sibyle. Les deux séries de Godard et de Hardouyn sont presque identiques du point de vue iconographique, mais en images rend inversées l'une de l'autre.

Avant de considérer le rapport entre les deux séries et les questions de datation qu'ils soulèvent, il faudrait s'attarder un peu sur les gravures de Simon Vostre, dont la série comporte 26 images, donc trois de plus que dans "Les loups ravissans". Des 23 bois de Gobin, Vostre supprime un numéro, offre une variante d'une autre et ajoute trois nouveaux sujets. Un enfant au berceau, une couple à table et une décapitation. C'est ce dernier sujet, la décapitation, qui est particulièrement important par rapport aux gravures de Gobin. Comme nous l'avons dit, Gobin remploi l'un des 23 bois pour arriver à 24 images. Ce bois illustre d'abord la punition des orgueilleux qui ont voulu usurper le pouvoir. Il est précédé par un passage où l'Acteur fait mention de deux victimes d'accidents, Neptanabus, qui fut jeté du haut d'une grande tour par Alexandre le Grand, et Marcus Maullius, qui défendit la tour du Capitole de Rome avant d'être condamné pour trahison et précipité du haut de la roche Tarpéienne. Accident se vante ensuite d'avoir livré ses victimes à la mort par diverses manières, les noyer, les faire jeter en bas du haut d'une montagne. Godard et Hardouyn copient ce bois et ce même bois est réutilisé chez Gobin pour un passage sur les avocats et juges et officiers de justice qui commettent dol, fraude et maléfice. Gobin cite comme exemple le célèbre orateur Tulles (Cicéron), qui, par "plaidoirie faulse", a sauvé Pompille d'être condamné pour ses crimes. Tulles sera puni par Accident, mais d'une autre façon. Ce même Pompille lui trancha la tête. Si du point de vue textuel, l'exemple de Tulles est lié par thème l'abus de pouvoir et par source l'histoire romaine, aux exemples précédents, la gravure convient mal à sa punition alors qu'elle illustre bien le premier passage. Dans la série de Simon Vostre, on trouve une gravure qui reprend la rivière et la tour de Gobin, mais aussi une nouvelle scène de décapitation qui illustre le texte sur la lèse-majesté. Se pourrait-il que la série de Gobin ait aussi comporté à l'origine une gravure représentant la décapitation ? Si oui, la Danse de Gobin aurait eu 24 images sans que Vérard eût besoin de réemployer un bois. Si la gravure de Simon Vostre propose une telle hypothèse, les deux séries de Godard et de Hardouyn soutiennent le contraire, car elles ne comportent chacune que 23 gravures. Il est difficile de savoir lequel de ces deux imprimeurs a lancé la série et à quelle date. Mais l'un a sans doute copié l'autre, puisque les gravures sont presque identiques, mais en images inversées.Pour plusieurs raisons que je n'énumère pas ici,je pense que c'est Godard qui a copié les gravures d'Hardouyn, mais cette conclusion est basée sur les éditions que j'ai pu examiner, ce qui ne représente pas le corpus entier de l'imprimeur. Les deux éditeurs trouvent chacun un autre emploi pour ces 23 pièces.Hardouyn les réunit dans un cahier individuel qu'il ajoute à certaines de ses Heures. Ses petits livrets se déclarent les « Dits des estats » et ils existent en deux formats, in-4° avec quatre images par page et in-8° à raison de deux images par page. Leur texte est une forme abrégée du dialogue utilisé dans la grande Danse macabre de Guy Marchant. Je viens de découvrir un autre exemple, enluminé, en format in-8°, qui se trouve malheureusement dans une collection privée. Godard fait un livret encore plus petit. Il coupe verticalement en deux les pages de Hardouyn, créant un petit cahier de douze feuillets de format agenda, où chaque page comporte une seule image au-dessus d'un texte. À ma connaissance, il n'existe que deux exemplaires de cet ouvrage, mal identifiés,ils n'ont jamais été reconnus ni examinés,bien qu'ils partagent le même format, les mêmes illustrations, et les mêmes vers. Les variantes textuelles et visuelles indiquent qu'il s'agit en fait de deux éditions différentes. L'exemple de la BNF, imprimée sur vélin, mais sans couleur, est intitulé dans le catalogue de Van Praet comme « Les figures de la Mort » . L'autre exemplaire se trouve à la bibliothèque de l'Institut de France. Cet exemplaire est relié à la suite d'un livre d'heures. Non seulement est-il imprimé sur vélin, mais il est aussi illuminé par le peintre appelé le Maître de Jeanne Hervez. L'ordre des images diffère de celui des Loups et le texte vient ni de l'ouvrage de Gobin, ni de la Danse macabre de Marchand, mais de la "Danse aux aveugles" de Pierre Michault(1464). Les gravures perdent ainsi leur rapport avec les individus nommés chez Gobin. Alors qu'aucune des éditions connues des heures de Godard ne comporte toute la série de sa Danse macabre, ces deux livrets les présentent en entier, ou presque. Pour les douze feuillets, il fallait vingt-quatre gravures. Si la vingt-quatrième image de la série de Godard est fournie par la gravure d'un prophète, le numéro sept, qui représentait un guerrier, ou qui devrait représenter un guerrier, est absent de tout livre d'Heures et de ce petit livret. Godard a dû donc substituer une gravure d'une autre série, à savoir Job, sur son tas de fumier, qui est légèrement moins haut que les images de la série de la mort, mais de la même largeur. Pour illustrer le texte de Michault, les gravures suivent l'ordre de sa "Danse aux aveugles". Cet ouvrage, comme celui de Gobin, est un songe allégorique. Raconté en forme de prosimètre, il comprend 16 parties, et ce sont les strophes de la 13e partie qui sont citées par Godard. Des 26 strophes de Michault, cependant, Godard ne prend que 23. Chaque strophe est un dizain décasyllabique, mais le format de l'édition de Godard n'est pas assez large pour accommoder chaque vers sur sa propre ligne, et donc le texte est disposé à la suite sur 16 lignes par page, la forme versifiée n'indiquée que par une lettre majuscule au début de chaque vers et un point à la fin. Le texte commence par la phrase « Je suis la Mort » qui est imprimée en dessous de la scène initiale du cadavre, assis dans le cimetière. La strophe 2 concerne Adam et Ève, ensuite Caïn et Abel, qui est tellement proche en iconographie de l'image du brigand qui tue la victime dans la forêt, que l'imprimeur s'est trompé et a inverti ces deux images. Suivent les gravures, et je passe rapidement là-dessus, du cardinal, la Mort sur un boeuf, les avaricieux, le guerrier terrassé par la Mort, dont le "dard est tout taint en rouge sang", et ensuite des strophes sur la famine, la mortalité, la guerre, la maladie, et ensuite toute une série, alors je passe rapidement. Ce petit livret se termine par les "menestrelz", que Godard illustre en avant-dernière strophe, et il fait cet appel: "Dancés doncques, vivants, aux instrumens", avant de les prévenir:" Après dancer, viendrés au jugement. » Et on finit sur le Jugement dernier. Ce petit livret de douze feuillets montre comment les imprimeurs inventent d'autres emplois pour des gravures destinées à l'origine pour les marges de pages. Les nouveaux formats de livres d'Heures ont sans doute amené Godard à créer un cahier qui pouvait s'ajouter à une édition, comme à l'exemplaire de l'Institut de France, ou bien se vendre seul, à la manière de ces petites plaquettes qui annonçaient les nouvelles du jour ou bien les ordonnances du roi. Il y aura sans doute d'autres découvertes à faire à propos de l'emploi de ces gravures, marginales, car les nombreuses éditions d'Heures de l'époque n'ont pas encore toutes été examinées. Gilles Hardouyn, par exemple, a publié une édition d'Heures à l'usage de Rome en format agenda. L'image qui annonce le fils de la Vierge n'est autre que ce petit bois d'Adam et Ève de la série des "Figures de l'homme".

À mesure que ces gravures se fragilisent avec le temps, leur signification dans la chaîne de la série et surtout leur rapport avec les "Loups ravissants" disparaissent. Si ce long ouvrage de Robert Gobin n'a pas connu un grand succès, ces illustrations, copiées par trois imprimeurs contemporains, ont eu une seconde vie en tant que vignette pour les marges de livres d'Heures ou comme illustration principale pour un petit livret qui s'appelle « Les Figures de la Mort" ou de la "Vie de l'homme » . Je vous remercie.