Fabienne PomelMerci. Wilhelm de Kostrowitsky avait d'abord choisi comme pseudonyme Guillaume Macabre, avant d'en changer pour Apollinaire, en se basant sur le prénom de son grand-père maternel Apollinaris, qui rappelle opportunément le dieu de la lumière, de la poésie et de la musique.

Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, mais aussi Gautier, Saint-Paul-Roux ou Huysmans ont promu un goût du morbide et du macabre qui séduit le jeune Apollinaire. Je mets d'autres exemples comme Cendars ou Saint-Saëns qui ont repris aussi ce motif de la Danse macabre. Je me propose ici d'étudier une réactualisation de ce motif dans l'"Enchanteur pourrissant", dans une perspective à la fois intertextuelle et intermédiale, puisque ce texte, centré sur la mise au tombeau de Merlin, s'appuie sur des hypotextes médiévaux mis à jour par Jean Burgos. D'abord paru sans le premier et le dernier chapitre dans la revue "Festin d'Esope" en1904, il est édité par le marchand d'art Henri

Kahnweiler en 1909, illustré par André Derain d'une série de gravures sur bois. Il s'agira de voir comment et dans quelle mesure la danse de Viviane sur le tombeau de l'Enchanteur et le cortège funèbre convergent vers son cadavre reprennent aux textes arthuriens médiévaux un potentiel macabre tout en l'amplifiant. Et en greffant librement une autre topique médiévale, celle de la Danse macabre, dont la plus ancienne mention se trouve chez Jean Lefebvre, on se demandera quel sens prend "le beau cadavre de l'Enchanteur" (p44), c'est une citation, son pourrissement fécond qui transcende la mort par une voie d'outre-tombe, en une poétique, mais aussi en une "philosophie du tombeau". Les textes médiévaux déclinent le récit de l'enserrement de Merlin dans des lieux, scénarios et tonalités très divers. Apollinaire était un lecteur assidu de textes médiévaux à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque Mazarine. Il était très averti des travaux des médiévistes. Il connaissait ces variantes et les réécritures de ses prédécesseurs. Après hésitation, il va écarter l'enfermement de Merlin dans une prison d'air, version courtoise de la prison d'amour qu'on rencontre dans la suite vulgate qui est reprise par Edgar Quinet(1862)- ou encore Hersart de la Villemarqué(1860) où l'enserrement délimite le lieu d'une éternité amoureuse. Il opte au contraire pour la version et le scénario cruel, présenté brièvement dans le "Lancelot du Lac", et développé dans la suite du Merlin (Huth), où Nivienne, ou Ninienne, les noms varient, fait enterrer Merlin endormi dans la tombe de deux amants, ou encore dans "Les Prophéties de Merlin", où Merlin va entrer volontairement dans la tombe.

Apollinaire retient surtout la jubilation, malsaine et macabre de Vivienne, et le renversement du rapport de force présent dans la suite du roman de Merlin (Huth).

« Il est mort, le vieux fils du diable, j'ai enchanté l'Enchanteur, décevant et déloyale, parce que je suis jeune et belle, parce que j'ai été décevante et déloyale, ton cadavre est déjà glacé et bientôt tu pourriras. »

Toutefois, en retenant l'aubépine comme motif et emblème de la lyrique amoureuse, Apollinaire maintient à l'horizon du texte un idéal amoureux désiré, mais manqué. Focalisant sur l'après-enserrement, Apollinaire va exploiter librement les hypotextes médiévaux. Il escamote le long développement de la version Huth, avec la mise en abyme des couples, la maison dans le roc, la chambre merveilleuse, le tombeau de deux amants, il coupe tout ça. Il épure le récit pour ne retenir que la tombe sur laquelle concentrent l'action et la charge symbolique. Il ne livre que le résumé du "Lancelot du Lac" dans le collage initial. "À la fin, elle sut par lui tant de merveilles qu'elle le fit entrer au tombeau dans la forêt profonde et périlleuse". Ce lieu commun à toutes les versions médiévales, la forêt, au-delà des localisations diverses selon les différentes versions, devient un lieu emblématique qui souligne le statut de marginal solitaire de Merlin. Sa tombe, en effet, est dans un espace séparé du monde des hommes, exclue de la communauté des morts qu'est le cimetière. Tandis que l'osmose avec la nature, végétale et liquide, est déplacée de la figure de Merlin vers la figure féminine sur un registre lyrique chez Apollinaire.

Dans ce tombeau, la tombe ou le sépulcre, Merlin est assimilé à un gisant. La phrase d'ouverture du récit au plus-que-parfait marque d'emblée un accompli irréversible. "L'Enchanteur était entré conscient dans la tombe et s'y était couché comme sont couchés les cadavres. La Dame du lac avait laissé retomber la pierre. Et voyant le sépulcre, clos pour toujours avait éclaté de rire.

Son corps est le lieu d'une décomposition organique que les textes médiévaux, comme les prophéties de Merlin, mentionnent par contraste avec la survie de l'esprit. J'ai traduit « La chair pourrira sur mon corps avant qu'un mois ne soit passé, mais mon esprit ne cessera de parler à tous ceux qui viendront me visiter » .

Apollinaire va s'emparer de cette mention banale du texte médiéval, mentionnant le corps pourrissant pour développer un macabre au contraire insistant et affiché comme processus duratif dans l'adjectif verbal du titre et dans les répétitions. Tant faisant du cadavre de Merlin l'objet d'un mouvement centripète, comme les romans médiévaux ou des héros sont en quête de la tombe de Merlin, le poète élargit le profil des quêteurs, des chevaliers vers des figures antiques, bibliques ou médiévales, et aussi un bestiaire engagé dans un banquet nécrophage, corbeaux, vautours et verts.

Le corbeau, premier animal charognard en quête de Merlin, invite à corréler nourriture et compétences langagières. Il se rattache à la figure du poète par sa consommation des yeux d'enchanteur. On le retrouve dans la chanson des druides, friands des yeux des morts, possible réminiscence des pies et des corbeaux qui ont creusé les orbites des pendus dans l'épitaphe vivant. Le corbeau va céder ensuite la place à la vermine.

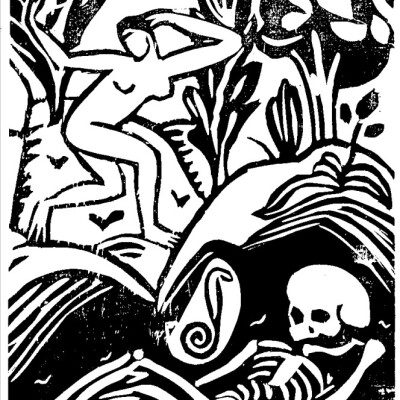

Les vers se hâtaient dans le cadavre de l'Enchanteur. Derain fait figurer un ver dans la sixième planche hors texte sur la gauche en forme de S, dressé à côté d'animaux terrestres, aquatiques ou aériens.

Ce sont en revanche les vautours qui vont intervenir par contraste sur le cadavre d'Angélique, puis enfin les mouches, parachèvent, le banquet macabre et nécrophages. Apollinaire amplifie également le macabre en multipliant les cadavres sur la tombe, comme ceux d'Angélique précisément, ou encore des sphinxs. Et la variation des morts par agression ou par suicide sur la tombe de Merlin, rejoue l'interrogation centrale sur le consentement et la lucidité de Merlin à sa propre mort, tout en relayant le pourrissement de Merlin, puisqu'en fait vont s'accumuler sur ce lieu une série de cadavres.

Sur la tombe de Merlin, il va y avoir toute une série de cadavres. Donc le scénario de la mise à mort et de la dévoration se voit redupliquer de Merlin à d'autres êtres naturels ou mythiques, pour brosser une sorte de banquet macabre, cosmique et mythique.

Le potentiel macabre du texte médiéval rencontre donc visiblement un goût d'Apollinaire pour cet imaginaire macabre qu'on va retrouver dans "Alcools", par exemple dans "Merlin et la vieille femme". La voix prophétique d'un Merlin mort-vivant fournit à Apollinaire un paradigme à la voix enchantresse du poète. Le texte d'Apollinaire s'ouvre sur un ver blanc qui précède le collage du chapitre du Lancelot du Lac et qui va rejoindre le jeu d'"Onirocritique" à la fin du texte," Que deviendra mon cœur, parmi ceux qui s'entr'aiment". »

On va retrouver un « je » dans le dernier chapitre institué au niveau critique. Apollinaire suggère ainsi une identification de la voix du poète, sa propre voix, et de celle de Merlin, qui transcende la tombe, qui transcende l'espace et le temps dans une expérience mentale de libération et d'enchantement du monde qui dépasse toutes les dichotomies, l'opposition entre l'homme et la femme, et aussi entre la vie et la mort.

En insistant sur le devenir macabre du cadavre, Apollinaire tout à la fois met en scène une transfiguration du cadavre en lieu de vie et de parole, et tient ce scénario dans la distance d'une illusion fictionnelle, sous le signe du faux, de l'imaginaire affiché, où se situe justement l'activité poétique.

La tombe de Merlin, dans les romans médiévaux, est déjà le lieu d'où émerge une parole d'outre-tombe, que ce soit dans le "Conte du Brait", perdu, ou dans le motif de l'"esplumoir".

Dans les prophéties de Merlin, c'est justement cette même quête. qui est au centre du roman. Confronté aux prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie et Henoch, qui sont d'autres morts vivants, Merlin s'en démarque par son corps pourrissant, transfiguré, et par un traitement positif du processus de nettoyage du corps. C'est la citation, il se réjouit en songeant que son cadavre serait plein d'oeufs ,et qu'il vit quelque temps encore.

Le cœur masculin, d'ailleurs, et le double cœur qui s'adresse à Angélique, qualifient d'ailleurs ce cadavre de "beau", de manière récurrente. Ce qui est désigné dans le texte comme une "fantaisie de Noël funéraire", souligne la dimension parodique, avec l'inversion de la naissance et de la mort, du berceau et du sépulcre, autour d'un Merlin inverse du Christ. Du cadavre au prophète-poète se joue donc une "philosophie du tombeau", selon l'expression du texte, qui exprime une conscience exacerbée du temps, un amour de la vie aussi, qui est assez loin du « contemptus mundi » auquel sont habitués les médiévistes.

Outre l'amplification du macabre et son affection à la consécration du poète, Apollinaire va greffer le motif médiéval de la Danse, absent des hypotextes arthuriennes. Si la Danse macabre est une danse des cimetières, selon une hypothèse étymologique, le déplacement notable, c'est d'abord celui du transfert dans la forêt.

Par ailleurs, le couple formé par une vivante et un mort ne s'inscrit pas dans une farandole des représentants des statuts de la société. Il est unique et revisité.

Viviane et Merlin sont de plus séparés par la pierre tombale. Ils ne forment pas un couple et seule Viviane danse. Un peu comme dans "Les trois morts et les trois vifs", Merlin envoie en miroir à Viviane sa finitude et sa mort à venir. Nulle volonté de manifester un égalitarisme social dans la mort, mais plutôt un discret memento mori. Les structures d'inversion viennent insister et relativiser, enfin insister sûr et relativiser en même temps la victoire de la dame du lac, puisque sa danse va être aussi déplacée sur l'univers liquide, qui figure l'instabilité du temps et de la beauté, et par le jeu d'analogie, d'anaphore, on voit cette inversion, la danse involontaire des petits flots à fleurs du lac est aussi une danse inévitable, "et quand je serai vieille, le printemps et la danse des petits flots me feront mourir".

Deux autres textes, "Palais" et la "Maison des morts", illustrent chez Apollinaire un imaginaire de la Danse macabre avant-guerre.

"Palais", d'abord, peut osciller le macabre entre burlesque et désespoir dans la mise en scène d'un festin hallucinatoire. On sait qu'Apollinaire connaissait Raoul de Houdenc pour la "Vengeance Radiguel". Peut-être connaissait-il aussi le songe d'enfer et sa topique du rêve et du banquet. En tout cas, Apollinaire développe dans ce texte un registre plus morbide que satirique, et sa Danse macabre y est intériorisée dans un espace mental, je cite, « au pli de son cervelet, de l'ordre de pensée morte dans son cerveau, dans un état qui mêle de beaux rêves morts-nés en tranches bien saignantes", et dit-il, "des souvenirs faisandés en godiveaux » . Elle métaphorise donc cette Danse un état d'esprit du poète en proie à des réminiscences ou à des images morbides. L'"Enchanteur pourrissant" décline cette métaphore sur un mode plus métapoétique, et dans le cortège sur la tombe, on peut voir la convocation des réminiscences littéraires d'Apollinaire, qui sont à la fois décomposées et terreaux d'une poétique nouvelle. L'"Obituaire" est un autre texte, paru en 1907, qui montre l'intérêt d'Apollinaire pour la Danse macabre. Inspiré d'une visite d'un cimetière, l'"Alter Nördlischer Friedhof", à Munich, en 1902. Ce texte va être redéployé en vers libres non ponctués, et connaît plusieurs versions et plusieurs titres, comme "La Maison des morts".

Apollinaire, y met en scène ce qu'il appelle une apocalypse vivace, où il dépeint une résurrection temporaire des morts, qui sont animés par la force de son imagination, qui vont entrer en interaction avec les vivants, former une troupe qui part en promenade. chante, danse, constitue des couples d'amoureux avant de revenir se coucher sous les arcades du cimetière. Cette fantasmagorie, le terme est utilisé dans le texte, fait écho à la fantaisie de l'"Enchanteur pourrissant". Elle réunit les vivants et les morts, elle se fait victoire sur la mort.

Comme dans "Onirocritique", l'imagination est puissance de vie, sauf que la libération du tombeau et de la mort ne concernent pas seulement Merlin, mais ici une troupe de 49 personnes. Communauté fraternelle de vivants et de morts, soulignée par la "cordialité", "tendresse", "amitié", qui sont les termes qui apparaissent, les "rires", la gestuelle "bras-dessus, bras-dessous", et les couples en chiasme de morts et de vivants.

Donc en imagination, les frontières dichotomiques sont abolies, l'interférence entre les vivants et les morts n'est pas du tout morbide, mais plutôt revitalisation, joyeuse et festive. Cette rêverie est consolatrice, malgré une remarque ponctuellement ironique, "c'était à mourir de rire". Pourtant, il me semble que "Palais" et la "Maison des morts", ces deux textes, illustrent deux polarités possibles de la Danse macabre chez Apollinaire, qui oscille entre morbide et optimisme, mais aussi entre deux registres burlesques et lyriques, qui coexistent justement dans l'"Enchanteur pourrissant".

Alors, la danse de Viviane est aussi une danse érotique et incantatoire, dès le "Cahier de Stavelot". Elle devient plus nettement le signe du refus de la sexualité hérité des romans arthuriens, comme la suite du roman de Merlin où la demoiselle voue une haine à Merlin parce qu'il convoite son pucellage précisément. Et c'est le motif évoqué dans le roman arthurien pour justifier l'homicide et la mise à mort de Merlin.

Apollinaire insuffle une dimension fortement genrée dans cette Danse macabre qui exprime la position féminine sur le plan sexuel et amoureux. La danse manifeste un rapport de force entre les sexes, un double jeu de la tentation et du refus provoquant face au désir sexuel masculin refusé. La juxtaposition du corps féminin et vivant désirable d'un côté et du cadavre enserré de l'autre suggère une vitalité jubilatoire fondée sur le sentiment de la vie face à la mort, mais aussi un certain cynisme sadique dans le refus du sexe, mais aussi de la fécondité chez Viviane.

La danse des mouches, à la charnière du dernier dialogue entre les protagonistes, apparaît comme une sorte de développement conclusif assez long consacré à la danse, avec des répétitions, un verbe archaïsant "baller" répété, toute une chorégraphie en prélude à la putréfaction. Cette danse des mouches fait office de miroir à la danse de la Dame, qui le commente d'ailleurs dans les ressemblances et les différences. Leur danse est collective, sa danse est solitaire, mais la volupté, la lassitude ont des points communs. Et aussi, le motif de la mort potentielle des mouches, guettée par une araignée, suggère une série d'analogies entre les protagonistes, les mouches ét Merlin, Viviane et Merlin, etc., qui fait que la libellule, les mouches et la Dame sont des dévoreuses, mais elles-mêmes vouées à la mort. On trouve la structure d'inversion.

Donc en ce sens, la Danse macabre de Viviane me semble quasi allégorique, pied de nez à la mort, jubilation de la vie associée à la beauté et à la fugacité du temps. Elle signifie aussi un refus du sexe et conjugue ici érotisme et Memento mori, de manière assez originelle. Il me semble aussi intéressant de souligner qu'on a une contamination par une figure féminine de danseuse, notamment Salomé, qui revient assez souvent dans la production poétique d'Apollinaire.

C'est une figure de femme homicide qui apparaît dans les Évangiles. Vous connaissez l'histoire avec la tête de Saint-Jean-Baptiste présentée sur un plat. L'alliance entre la danse et la décapitation, dans un contexte de banquet, mais tout vous plaira à Apollinaire, et pour exprimer le rapport ambigu qu'il entretenait avec les femmes. Je passe un peu...

Juste pour souligner que le motif de la tête coupée apparaît dans "La Suite du Roman de Merlin", sur le mode de la comparaison, lorsque Nivienne a endormi et exercé ses sortilèges sur Merlin, avant de le mettre au tombeau, on a cette mention. "On aurait pu lui couper la tête sans qu'il ait le pouvoir de remuer d'un pouce". Ce motif de la danse réapparaît aussi dans un conte qui s'appelle "La Danseuse", je passe.

On va revenir rapidement à la gravure de Derain. C'est Henri Kahnweiler qui, après avoir vu les petits bois de Derain en 1906, va demander à Derain d'illustrer le texte. Il faut savoir que cette technique d'estampe avait été reprise par Gauguin, par exemple dans la suite à "Noa Noa" sur Tahiti.

Dans la dixième planche hors texte, Derain représente la tombe en coupe, avec un point de vue qu'on pourrait dire simultanéiste, puisqu'il place en même temps l'œil du lecteur dans la tombe. On voit Merlin... et sur Viviane en train de danser, on voit à la fois sous terre et sur terre. Le graveur met en relief la tombe au premier plan, sur un fond noir, où s'inscrive un ver, dont la taille est grossie au-delà de celle du crâne qui lui fait face. On voit le squelette entouré de petits vers, et la gravure restitue les oppositions masculin-féminin, vie et mort, puisque le squelette blanc contraste sur le fond noir, le ver est mis en relief dans une aura blanche, enchâssé dans le noir, les formes courbes de la végétation et de la femme en continuité métonymique, contraste avec la surface uniformément noire de la tombe. Et puis on a le corps blanc, nu et plein de la femme qui s'oppose au corps décharné et affaissé de Merlin, réduit aux ossements des côtes du crâne et des membres. Les formes généreuses représentées par Derain dans un style primitiviste, à la manière des gravures de 1906, soulignent l'érotisme et la promesse non accomplie de plaisir.

On a une opposition aussi entre les postures, Merlin affaissé, la femme en mouvement, avec les jambes fléchies, de profil en torsion, les bras au-dessus de sa tête comme un abri protecteur et clos, pour marquer le caractère solitaire de sa danse. Et puis des positions très symétriques, tournées vers la gauche, vers la droite. Un évitement aussi dans le regard vers l'arrière chez Viviane, qui marque peut-être aussi ses contradictions. Peut-être aussi une espèce de chute possible dans l'écart entre les jambes. On a l'impression qu'elle est en... position un peu instable. Et un double enfermement symétrique est mis en avant. Viviane qui va à la fin être isolée dans son propre lac, finalement enterrée dans son propre lac, et Merlin dans sa tombe. Donc on a ici une façon de revisiter le motif de la Danse à travers une structure en miroir qui invite à relativiser la victoire, par la perspective de la mort à venir de la Dame. Une dernière image que je voulais montrer, c'est le cul de lampe du chapitre 6 qui prolonge la planche 10 en figurant un crâne blanc sur un rectangle noir. La disposition du texte en entonnoir reprend celle d'imprimé ancien. Elle était prévue par Apollinaire et Paul Birault , elle n'est pas reprise dans l'édition NRF que l'on peut acheter aujourd'hui. Elle vient littéralement pointer sur la thématique maccabre, tout en faisant office de ponctuation, puisque ce cul-de-lampe clôt la narration avant le dernier chapitre, "0nirocritique", qui contrastera avec la topique macabre par cette voie d'outre-tombe, rescapée, échappée du tombeau par la force de l'esprit. Pour conclure, j'ai retenu une phrase d'Apollinaire qui insiste sur l'importance de ces sources médiévales, qui n'empêche pas les contaminations multiples, les réécritures et contaminations. Tous azimuts et très libres.

"Je ne cherche", dit-il, "qu'un lyrisme neuf et humaniste en même temps. Mes maîtres sont loin dans le passé. Ils vont des auteurs du cycle breton à Villon,C'est tout. Et le reste de la littérature ne sert que de crible à mon goût".

En effet, Apollinaire dévore ses sources dans un rapport d'appropriation libre et créatif.

Caroline Gabion Denhez, en étudiant les métamorphoses des Danses macabres entre 1830 et 1930, souligne l'universalité du message d'égalité face à la mort. Il ne me semble pas qu'Apollinaire use de cette topique dans une perspective morale ou satirique, pour dénoncer la folie des hommes ou la vanité. Il me semble plutôt s'inscrire dans une veine fantastique et onirique. Et l'originalité de sa Danse macabre dans l'"Enchanteur pourrissant" réside plutôt dans l'alliance du lyrisme et du burlesque, dans cette "affabulation philosophique", selon la formule du bulletin de souscription, pour interroger conjointement les rapports entre les sexes tels qu'Apollinaire a pu les expérimenter dans sa vie personnelle, et la figure du poète dans l'expérience humaine et profane du temps. Je vous remercie.