Thierry ClaerrJ'ai proposé effectivement pour ce colloque de parler d'un personnage important. Gilles de Kerampuil, longtemps, a été dans les limbes. Il est sorti de ces limbes seulement en 1895. grâce à un de personnalités importantes, la comtesse du Laz. J'étais en contact pour préparer cet exposé avec les héritiers, les descendants de la comtesse du Laz, qui sont toujours installés à Cléden-Poher, et Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque nationale, qui avait effectivement repéré... un des imprimés qu'on va voir tout à l'heure. C'est un grand personnage, puisque Léopold Delisle a été le grand conservateur du département des manuscrits, administrateur de la Bibliothèque nationale à la fin du 19e début 20e. Il a eu la chance d'avoir deux personnes qui l'ont fait connaître. Aujourd'hui, le sens de mon intervention, c'est de montrer ses différentes contributions, sa vie, notamment en tant que chanoine, puis recteur de Cléden-Poher , mais aussi ses œuvres. Oeuvres dans la pierre et dans le papier puisqu'il va à la fois publier des heures en breton et un catéchisme qui fait référence.

C'est pour ça que je suis très content que ce colloque se trouve organisé avec le CRBC puisque beaucoup de chercheurs du CRBC ont travaillé sur le catéchisme ou sur les heures en breton de Gilles de Kerampuil.

Alors profondément attaché à sa famille et à "sa patrie", comme il l'appelait, Gilles de Kerampuil a fait réaliser dans les années 1576, au confins des Monts-d'Arée, dans l'esprit de la contre-réforme, un important enclos paroissial à Cléden-Poher. On peut toujours visiter, c'est toujours signalé, mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est l'édition en 1576, non seulement d'un livre d'heures à l'usage de Quimper, mais aussi un catéchisme en breton, auprès d'un des plus grands imprimeurs de l'époque, qui était Jacques Kerver, sur lequel je fais une thèse des doctorat.

Le XXe congrès de l'association Danses macabres d'Europe, me donne l'occasion de consolider les connaissances et le parcours de Gilles de Kerampuil. Et pour cela, j'ai travaillé avec un certain nombre de chercheurs, dont Jean-Luc Deuffic, qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits médiévaux, que ce soit Yann Celton et Bruno Isbled, qui m'a envoyé la numérisation du testament de Gilles de Kerampuil, qui est conservé aux archives départementales d'Île-et-Vilaine, comme on évoquera tout à l'heure.

Donc tout d'abord, quelques éléments sur sa vie.

Il est intéressant que je puisse vous présenter cette carte de Bretagne, puisqu'on identifie bien souvent Gilles de Kerampuil comme centre-Bretagne, un peu plus au nord des Kernascléden, mais on oublie le pôle nord de son implantation, puisqu'il dit dans toutes ses publications qu'il est seigneur de Bigodou-Saint-Germain, et on oublie que c'est près de Morlaix et près du couvent des Cuburiens, Saint-François-de-Cuburien. Je pense que c'est un des atouts de mon intervention, de ma publication, de montrer que... les publications du monastère Saint-François-de Cuburien doivent beaucoup, je pense, à Gilles de Kerampuil.

Il a à la fois voulu imprimer à Paris, mais aussi imprimer en Bretagne. On va le voir, ce n'est pas la même qualité d'impression, mais c'est aussi une volonté de parler à tous les publics, que ce soit effectivement les grands en publiant à Paris, mais aussi les plus modestes en publiant à Cuburien.

Gilles de Kerampuil, de son vrai nom, Gilles de Saysi de Kerampuil, est né vers 1530, fils de Jean Ier de Kerampuil et de Marie de Kerprigent. Il était issu d'une vieille famille noble française originaire de Nivernais, établie en Bretagne depuis le milieu du XIVe siècle. C'est par son arrière-grand-mère Germaine de Kervennec, et j'espère pouvoir publier dans le bulletin de la société du Finistère, l'arbre généalogique que j'ai pu rétablir, sachant que là, ce n'est pas forcément l'objet de la publication des actes du colloque, mais c'est cet arbre généalogique qui est assez intéressant pour comprendre comment de Kerampuil a pu s'implanter justement sur ces deux territoires et a pu être à l'origine de l'ensemble de ces œuvres. Et donc ce qui était cette seigneurie de Bigodou-Saint-Germain, près de Morlaix, est vraiment à deux pas du monastère de Saint-François de Cuburien. Et à l'exception de Jean-Louis Deuffic, personne n'avait jusqu'à présent localisé en fait cette seigneurie. Donc vous voyez les deux étoiles qui sont les deux pôles d'action effectivement de Gilles de Kerampuil, sachant qu'il communiquait beaucoup d'un endroit à l'autre et qui l'a pu sur le chemin, on va le voir, identifier un certain nombre de réalisations de l'époque qui l'ont inspiré. Ayant perdu dès 1546 ses parents, Gilles ainsi que ses deux frères et sa sœur Jeanne, eurent pour curatrice leur tante Jeanne de Beaucours, qui était veuve d'Yvon de Kerprigent, mort en 1522.

On peut penser qu'il a souvent résidé à Rennes sur cette période-là, et à la mort de sa mère, l'aîné, son frère aîné, Jean II de Kerampuil, âgé de 19 ans, est dit dans l'acte des scellés du 31 juillet 1546, "de présent étudiant à Paris". Et donc c'est assez intéressant de voir qu'à l'époque, les bretons venaient se former à l'Université de Paris, notamment au collège de Tréguier. On peut penser que Gilles de de Kerampuil a suivi son frère également dans cette formation. Et en 1547, son frère revient en Bretagne puisqu'il est "ecuyer mineur sous l'agee de 20 ans", lors de son mariage avec Suzanne de Rufflay. Et il a fait une belle carrière de juriste à la Carhaix.

Pour le comtesse du Laz, "tout porte à croire que Gilles avait également fait ses études à Paris avec ses deux frères", que ce soit Jean qui devient procureur à la cour de Carhaix, ou Pierre qui épousa Anne du Bothon riches héritières du Brunelo en Motreff.

Et vous le voyez sur la carte, tous les noms que je mentionne dans mon exposé, je les ai localisés. Et on voit vraiment une proximité de l'ensemble des villages concernés et de l'ensemble des réalisations de Gilles de Kerampuil autour de Carhaix. Rentré dans les ordres et pleinement investi dans sa charge et profession, Gilles de Kerampuil devient chanoine de la collégiale Saint-Trémeur de Carhaix, vraiment un poste déjà très important, tout en restant avec son frère aîné au manoir de Kerampuil, où sa présence est attestée en 1568-1569.

Pour ceux qui ne connaissent pas le manoir de Kerampuil, c'est les "Vieilles charrues", en fait. C'est l'office de la langue bretonne, c'est le conseil régional de Bretagne, donc ce n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'une institution importante. Ce n'est pas le manoir que l'on voit aujourd'hui, c'est une reconstitution du XIXe siècle, mais on a les ruines du manoir du XVIe siècle qu'on peut encore voir sur le domaine de Kerampuil.

En 1572, la même année où il acquit en avril le manoir et terre noble de la Haye, situé à Cléden-Poher, il fut non seulement recteur de "Cledgen" et de Motref, paroisses qui relevaient de l'évêché de Cornouaille, mais aussi de Tréogan, qui relevait de l'évêché de Saint-Brieuc. Donc dans son testament, il a à la fois du personnel dans l'évêché de Tréguier et à la fois dans l'évêché de Cornouaille. Toujours selon la Comtesse du Laz, "c'est à Cléden qu'il réside, il y mène une vie des plus remplies". En dialoguant avec les descendants de Gilles de Kerampuil on n'a pas réussi à retrouver des archives que cite la Comtesse du Laz. Aujourd'hui, c'est un souci de savoir, en fait ces lettres autographes qui étaient conservés dans la famille sont actuellement introuvables. On espère effectivement pouvoir les retrouver à l'issue de cet exposé.

Un autre événement important, c'est qu'en 1573, Charles IX, roi de France, confie à un membre de la famille bretonne de Basse-Bretagne,du nom de Tirvalan, la mission de parcourir la Basse-Bretagne. Et on peut penser, au vu du trajet que Gilles de Kerampuil et également son frère, Jean II de Kerampuil, ont pu suivre, en fait une partie de cet itinéraire, notamment l'étape qui se passe à Carhaix, puisque à Carhaix, il est dit dans le cahier de doléances que les officiers de justice sont auditionnés, et sans doute Jean II de Kerampuil en tant que procureur à la cour de Carhaix, ainsi que les gens d'église , et on peut penser que Gilles de Kerampuil en tant que chanoine, soit a participé à cette mission, peut-être comme son secrétaire en fait de Tirvalan, soit comme donc personne auditionnée, en tant que personnalité importante du chapitre de Carhaix.

Toujours à cette même époque, c'est pour ça que c'est une époque très intéressante, en 1574, il y a donc la destruction par la foudre de la flèche de la collégiale Saint-Trémeur de Carhaix. Et on peut penser que Gilles de Kerampuil, qui avait été un des instigateurs de son édification, a pu en être marqué, puisque dans la préface de son catéchisme, publié en 1576, sur lequel on va revenir, il parle du "courroux de Dieu" et il incite les Bretons à se convertir, un peu comme Saint Vincent Ferrier, et à revenir à la religion catholique. C'est un enjeu de l'époque, c'est les protestants, et l'inquiétude qu'avaient les autorités catholiques de la propagation du protestantisme en Bretagne.

Comme il l'écrit en octobre 1567 dans sa lettre de dédicace de ce même catéchisme à François de La Tour, évêque de Cornouaille, grand personnage de l'époque, il sollicitait à Paris, Gilles de Kerampuil, "pour des motifs de haute importance". Alors je n'ai pas réussi à trouver aux archives nationales d'éléments corroborant en fait l'importance de sa mission, mais on sait qu'il a dû quitter la Bretagne pour rejoindre Paris. D'ailleurs, il écrit son catéchisme, dit-il, "pour se consoler de ne pas pouvoir remplir son ministère au pays breton et pour y suppléer de travailler par ses écrits au salut des âmes dont il a la charge". Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui critiquait la non-résidence du clergé dans ses paroisses, il fallait qu'il s'excuse effectivement lui-même de ne pas montrer l'exemple. Savant et apprécié par la qualité de sa formation, il apparaît comme un intermédiaire important entre la Basse-Bretagne et la capitale.

C'est dans ses correspondances publiées par la Comtesse de Laz, mais malheureusement que je n'ai pas pu voir, donc c'est pour ça que je reste assez prudent, même si ses citations sont suffisamment précises pour penser que les lettres ont existé, et on l'espère, existent toujours. Et donc il y avait un souci de sa part d'être la fois très présent en Bretagne, mais également de pouvoir s'investir dans ses paroisses et être au plus près en fait de ses concitoyens. La comtesse du Laz nous dit qu'au mois de mai et de juin 1578, les lettres qu'elle possède nous le montrent dans son manoir presbytéral de Cleden, d'où il est rappelé à Paris. À son retour de Paris, il s'arrêta à Rennes et tomba gravement malade jusqu'à mourir le 29 septembre 1578 chez Guillaume Harant, qui est en fait l'un des ancêtres d'une grande famille de libraires rennais.

Sa maison... Il la situe très bien dans son testament, elle est "vys-à-vys de l'église Sainct-George". Et cinq jours avant sa mort, "voullant disposer du salut de son âme, de ses affaires et biens mondains", "noble et vénérable personne, missire Gilles de Kerampuil, fit rédiger son testament, qui est donc toujours conservé aux archives départementales d'Ile-et-Vilaine," avec une présence d'esprit, une force d'âme, un esprit d'ordre, un sentiment d'honneur qui traverse le lecteur".

Ça c'est la comtesse du Laz, l'héritière de Gilles de Kérampuil, qui donne ces qualifications.

Il désigna son frère aîné, Jean II de Kérampuil, et son cousin germain, René Euzenau, sieur de Blezrun et chanoine de Cornouaille, comme exécuteur testamentaire, ordonna d' être inhumé au célèbre couvent de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Rennes, devant le grand autel de Notre-Dame.

Et c'est là où on voit que c'est un personnage important, puisqu' était enterré à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, que les grands personnages en fait bretons.

Et ce qui est intéressant, c'est qu'il souhaite être enterré là, et pas... à Cléden-Poher, alors qu'il a été le bienfaiteur de sa paroisse. Donc il avait une destinée, il se sentait une destinée au-delà de la Bretagne. On le sait aussi par un autre document, mais postérieur, d'après un long factum rédigé en 1656 par Pierre Hévin, jurisconsulte de Rennes, pour Henri II de Klerampuil, arrière-neveu de Gilles. Il nous dit, Gilles de Klerampuil, au moment où il revient en Bretagne, il a été nommé évêque de Vannes. "Cette dignité était due autant à l'érudition de Gilles de Klerampuil qu'à sa naissance".

Là, j'ai regardé dans la succession des évêques à Vannes. C'est une période assez troublée pour Vannes. Donc, il faut prendre avec précaution le fait qu'il ait pu être nommé évêque de Vannes alors que le poste était occupé, mais par une personne qui n'était pas forcément reconnue à Paris. C'est une période de guerre de religion, ça ne doit pas être complexe. Et donc, il y a en tout cas cette possibilité. Il a été appelé à des plus grandes responsabilités grâce aux différentes missions qu'il a accomplies pour la royauté dans le cadre du cahier des doléances. Par la suite, il a eu une mission importante comme il est mentionné dans sa correspondance.

Je vous propose à présent de venir à la question des réalisations.

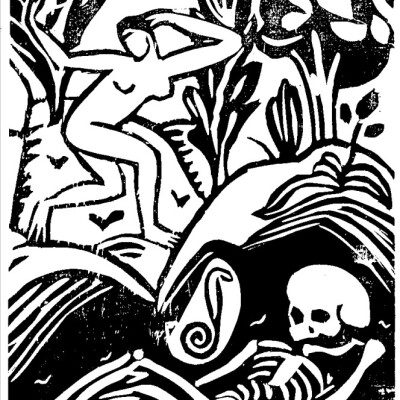

D'abord l'architectural à Cleden-Poher avec le calvaire. Il l'a réalisé dans les années 1570. La date est mentionnée sur l'édifice. Ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'on peut inscrire la réalisation de ces calvaires dans un mouvement, un programme spirituel plus vaste, celui de Roland de Neufville, évêque de Léon, de 1562 à 1613. Ce dernier a joué un grand rôle dans la contre-réforme, en amenant à l'édification de monuments importants, notamment en dressant de nombreuses croix dans son évéché. Il est d'ailleurs signalé au XIXe siècle comme le "prélat des croix", bâtisseur de croix et de calvaires. A fin disait-il "que les fidèles rencontrasent partout les signes augustes de notre rédemption". Donc on peut penser en 1575... Gilles de Kerampuil s' inscrit dans cette dynamique. Il disait « ailleurs la Réforme abattait les croix,... le Léon les faisait fleurir » . Il y a vraiment ce travail très important de Gilles de Kerampuil sur ce calvaire, où il a fait graver notamment ses armes. Malheureusement, juste en dessous du calice, malheureusement ses armes sont effacées. On ne peut plus les lire aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu le calvaire, vous avez pu voir la présence des statues, de façon géminée, de part et d'autre de la croix, et la présence de Saint-Pierre et de Saint-Paul pour montrer la proximité avec la religion catholique. Vous voyez également l'organisation du calvaire avec la citation de Pierre, " la présence de l'apôtre Paul jointe à celle de Saint-Pierre et de ses clés, manifeste bien leur volonté de rejoindre l'Eglise des Apôtres". Outre l'embellissement de l'église de Cleden-Poher, par de beaux retables, Gilles de Kerampuil, fut sans doute le commanditaire de la construction de l'ossuaire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été mis en lien avec le calvaire, ce bâtiment qui se trouve juste derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à l'Est la représentation de l'Ankou,à l'Ouest, l'ange donc on voit bien le rôle de l'ossuaire, de la mort à la résurrection. Et puis ce que vous voyez également, c'est la charpente qui est très intéressante que je décris dans mon article, avec la présence sur la sablière sculptée d'une tête d'homme avec un os entre les dents, qu'on retrouvera d'une certaine manière dans une des publications de Pibut-Jurgen.

Je passe à présent justement à ces publications de Gilles de Kerampuil.

Tout d'abord, Les Heures, en breton, qui est publié chez Jacques Kerver, grand libraire parisien. C'est à l'usage de Cornouaille. Léopold de Delisle s'était trompé, il pensait que c'était à l'usage de Saint-Pol de Léon. Pendant plusieurs décennies, des erreurs quant à l'identification de ce document. L'ouvrage est conservé en quatre exemplaires, mais la page de titre n'existe que dans un exemplaire, à Manchester, le Gilles Kerampuil est même en rouge, puisque c'est une édition en rouge et noir, avec Gilles de Kerampuil, bien en évidence, la marque de Jacques Kerver, la licorne présente sur cette page de titre, et le Triomphe de la Mort, donc dans l'édition de Geoffroy Tory, qu'on retrouve dans les livres d'heures parisiens de ce second artiste.

Au niveau des publications, il est intéressant de faire le lien avec les publications du monastère de Cuburien. Jusqu'à présent, on avait du mal à les rattacher à un personnage. Je pense qu'on peut le faire, peut-être par le style. Il y a un certain nombre de spécialistes du breton qui ont pu identifier, notamment pour le Saint Catherine, un style très proche de celui utilisé par Gilles de Kerampuil, notamment le linguiste Pierre-Yves Lambert. Et vous voyez cette page de titre, "Le Mirouer de la mort", où on a cette tête avec un os entre les dents, qu'on retrouve en quelque sorte sur la sablière de l'ossuaire de Cleden-Poher.

C'est une hypothèse, on pourra corroborer par la suite, de penser que Gilles de Kerampuil a été un des instigateurs importants des éditions du monastère Saint-François du Cubérien, beaucoup plus rustique que ce qu'a pu publier Jacques Kerver, mais tout aussi intéressant pour les publications imprimées en Bretagne.

Et puis pour finir, le catéchisme. C'est l'exemplaire de Landevennec, qui à la fois l'exemplaire des heures et un exemplaire du catéchisme, sachant que le catéchisme existe en deux exemplaires, l'un conservé à Landevennec, l'autre conservé par un particulier et mis en ligne, numérisé et mis en ligne par la bibliothèque diocésaine de Quimper.

En conclusion au terme de cette étude, Gilles de Kerempuil apparaît non seulement comme l'un des prêtres les plus distingués de la Basse-Bretagne et de son époque, par sa science, ses œuvres et sa grande piété, mais aussi en véritable bourgeois et gentilhomme, breton de la seconde moitié du XVIe siècle, préoccupé par son salut, comme en témoigne son testament. Gestionnaire avisé et pleinement investi dans les affaires politiques et dans la pastorale, ce riche recteur mena une vie des plus remplies dans la période des guerres de religion, prenant clairement partie pour la Réforme catholique, contribuant activement à ce puissant mouvement spirituel, ainsi qu'à celui artistique et architectural de la Renaissance.

Il fit élever des monuments remarquables, l'émouvant calvaire de Cleden-Poher, et participa habilement à l'embellisement de son église. Ecrivain humaniste et plutôt bon traducteur, il publia en breton, il faut le signaler pour son époque, sur la place de Paris et sans doute à Curburien, des ouvrages de première importance pour le salut des bretons, tout en ayant en vue d'autres travaux plus importants encore, quant la maladie puis la mort, le surprit en 1578.

Merci de votre attention.