Fabrice GrenouilletBonjour, le pays de Pradelles c'est dans le sud du département de la Haute-Loire. On est vraiment à l'angle de l'Ardèche et de la Lozère.

J'ai le plaisir de vous présenter la Danse macabre d'Albert Boudon-Lashermes. Sans plus tarder, je vais vous en faire la présentation. On a un département de Haute-Loire qui est riche en patrimoine et qui possède au sein de l'abbatiale de la Chaise-Dieu une Danse macabre de notoriété internationale qui date de la première moitié du XVe siècle. L'autre Danse macabre du département, c'est celle d'Albert Boudon-Lashermes, objet de cette communication, et elle a été créée presque quatre siècles plus tard. Albert Boudon-Lashermes, on peut dire, et on peut évoquer cette personne, c'est important d'en parler, pour évoquer la Danse macabre, sans donner quelques éléments de la biographie de son auteur. Albert Boudon-Lazermes fait en son temps partie de ces artistes qui vont réactualiser le sujet de la Danse macabre au moment où l'on vient de vivre le traumatisme de la Grande Guerre, dont il fut l'un des acteurs. Il est né le 28 février 1882 au Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire, où il décède le 12 juillet 1967. C'est une personnalité aux talents multiples, érudite et curieuse qui s'impose comme l'un des premiers personnages de la vie culturelle du Puy-en-Velay, pendant la première moitié du XXe siècle jusqu'à la fin des années 60. Il reste aujourd'hui une personnalité qui continue de passionner, et encore récemment dans les commémorations de la Grande Guerre. Il s'y est d'ailleurs illustré alors qu'il était sur la ligne de front en rassemblant les Poilus pour créer un journal de tranchées, "l'écho du boqueteau", une des publications les plus prolifiques du front, polycopiée à l'alcool avec 322 numéros. Les articles et dessins de ce curieux journal, très représentatif de l'époque, relatent la vie quotidienne dans les tranchées, souvent drôles, toujours expressifs, quelquefois cruels. Ils ont pour but de distraire et d'amuser les combattants. C'est une véritable entreprise littéraire et artistique, centrée sur la langue et l'identité du pays d'Oc. Il est fait croix de guerre en 14-18, il est chevalier des arts et des lettres, membre de la société académique du Puy-en-Velay de Haute-Loire, et c'est également un auteur prolifique. Il a publié de nombreux ouvrages, entre autres sur la vie du Velay. Albert Boudon-LazermeS a passé la majeure partie de sa vie dans sa résidence du Breuil-de-Mercoeur, à Brive-Charensac, en Haute-Loire. Propriété héritée de sa famille, c'est un imposant et ensemble manoir, comprenant un bâtiment principal, donc dit le Manoir, dont la partie centrale était dévolue à l'habitation. L'aile gauche abritait le théâtre, qu'il avait construit ou était joué des pièces de sa composition, par ses amis, et au-dessus, l'appartement où se trouvait la frise. Il avait également fait ériger avec une grande originalité une chapelle dont la porte était ornée de pointes d'obus, et une réplique de la façade de la cathédrale du Puy, d'inspiration romane, avec un portail surmotté d'un clocher-mur. Dans la pierre du fronton, il fit graver sa devise. « Vie à la campagne pour tes amis plutôt qu'à la ville au milieu des indifférents. »

C'est lors d'une visite au Breuil-de-Mercoeur , accompagnée par l'actuel propriétaire, que je découvre l'ampleur et l'état d'abandon de la propriété d'Albert Boudon-Lashermes. Alors, nous pénétrons... par le grand escalier où se trouvait jadis une galerie de portraits de famille et un grand tableau des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Hubert, dont deux seulement indiquent encore l'emplacement. Heureusement, il nous est parvenu ces deux tableaux qu'on connaît encore aujourd'hui dans des propriétés priées. Ce même escalier desservait à la fois le théâtre au rez-de-chaussée et au premier étage un appartement. C'est sur les murs du couloir de l'appartement que subsiste une frise qui semble être tombée progressivement dans l'indifférence, mais qui montre une saisissante fraîcheur.

Prenant immédiatement conscience de l'intérêt de cette œuvre, j'entreprends la négociation afin de la racheter auprès du propriétaire, procéder à sa dépose sur une opération périlleuse. Le théâtre menace de s'effondrer, les sols, les plafonds et une partie des murs des cloisons, écroulés, nous contraigent à récupérer une partie de la frise dans des gravats, avec des pertes irrémédiables.

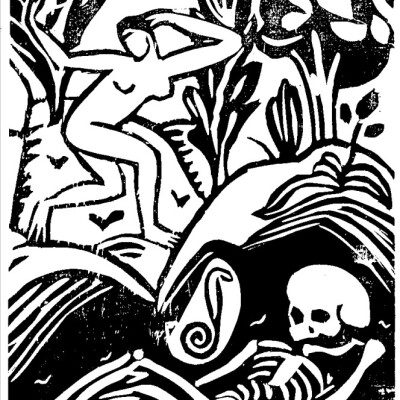

Maintenant, je vais vous parler évidemment de ce qui va nous intéresser et qui va sans doute marquer votre attention, c'est la frise de la Danse macabre. Cette frise, qui est incontestablement l'œuvre d'Albert Boudon-Lashermes, a été réalisée après la Première Guerre mondiale, dans et pour sa propriété du Breuil-de-Mercoeur. Le dessin est vif, élégant et caricatural. Le thème répond évidemment au contexte de cette époque marquée par la Grande Guerre. L'artiste y mêle les hommes de toutes conditions, quelles que soient leurs situations sociales et à des transis exprimant ainsi le caractère inexorable et l'égalité des êtres devant la mort. L'auteur s'est visiblement inspiré avec une grande liberté de la Danse macabre de l'abbatiale de la Chaise-Dieu. On y retrouve pour le fond, le rouge terre de sienne brûlée et le jaune ocre pour les couleurs des transis. Ces derniers, dans un mouvement entraînant, invitent les hommes à la danse. Ces transis ne sont pas terrifiants ou menaçants, ils sont plutôt espiègles, moqueurs et taquins. Ils n'attaquent pas les vivants, cherchent simplement à les entraîner dans leur danse en se jouant de leurs attributs sociaux. Comme son modèle de la Chaise-Dieu, cette frise se lit de gauche à droite, par ordre hiérarchique. La société apparaît dominée par le pouvoir militaire, pas étonnant sur le thème de la guerre de 14-18. Faut-il remarquer que la Danse macabre d'Albert Boudon-Lashermes ne figure aucune femme parmi les vivants. Seul un personnage d'un transi au trait féminin coiffé d'un chapeau porte un éventail. De même, nous ignorons si cette frise fut totalement achevée. L'identité de plusieurs personnages reste à déterminer, même si depuis sa découverte, quelques-uns ont été identifiés.

Ce qui va m'amener à vous présenter la première séquence. La première séquence se comporte de trois groupes. Le militaire qui mène la danse à la baguette est vraisemblablement le maréchal Marie-Émile Fayol. Né en 1852 au Puy-en-Velay, il s'illustra pendant la Première Guerre mondiale. La baguette de direction d'orchestre pourrait être une allusion au bâton de maréchal et permettrait alors, sous toute réserve, de situer la peinture après 1921. L'homme orchestre en grosse caisse qui le suit, et avec une clochette à la main, est Charles Dupuy, autre natif du Puy-en-Velay, qui fut élu en 1885 député de la Haute-Loire. Il devient ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et de la culture. Avant d'être président du conseil, il terminera sa carrière politique comme sénateur de la Haute-Loire jusqu'à sa mort. La peinture reproduit assez fidèlement les traits du sénateur.

Dans la deuxième séquence, elle est malheureusement incomplète. Elle se compose de trois groupes comportant chacun deux transis. Un premier, personnage à gauche, en redingote et chapeau melon, tient par la main dans sa poche un parapluie. Un transi l'accompagne en le tenant à l'avant-bras et un deuxième transi porte une écharpe de magistrat et un mortier à la main. Il se débarrasse également d'un livre de loi qu'il jette. Au centre, un personnage avec le même type de vêtements que le vif qui le précède est à bicyclette. Sa redingote est retenue par un transi portant un suaire. Le personnage suivant est un officier entouré par deux transis qui l'agrippent. Celui qui le précède tient un sabre à son bras.

Dans la troisième séquence... qui est également très incomplète, on y observe toujours de gauche à droite un transi tenant un sabre par la main et un militaire. Plus loin, un nouveau transi portant suaire tient une faux. Un autre transi, unique personnage féminin de la frise, si l'on se fie à la chevelure, au chapeau à plumes et à l'éventail, est tenu par le bras par un autre militaire portant une besace sur l'épaule et tenant un vélo à la main. L'ironie du dessin laisse supposer que ce militaire non identifié était un séducteur qui se laisse entraîner plus facilement sans résistance par un transi féminin. Peut-être un scandale.

Quatrième séquence. Cette quatrième séquence débute par un transi portant une faux et entraînant un curieux personnage vêtu d'un manteau au col orné, d'une décoration et portant un chapeau mou. Il est perché sur la souche d'un arbre coupé sur laquelle se trouve un écu au lion avec un grelot. Suit un autre transi dansant et radieux qui semble jouer avec des couronnes de barons. Un personnage en haute forme tenant un parapluie à la main droite et un portefeuille dans l'autre main est poussé vers la gauche par un autre transi moqueur. Suit un transi avec son suaire qui accompagne du bras un ecclésiastique portant un parapluie et tenant un missel. Pour le premier personnage, on a pu l'identifier, c'est le baron Émmanuel Grellet de la Deyte, homme politique d'Allègre en Haute-Loire, conseiller général de la Haute-Loire, sous-préfet de Largentière en 1877, maire d'Allègre. Il est représenté sur sa souche d'arbre coupé, car il a malheureusement perdu deux fils à la guerre, ce qui malheureusement découle d'une fin de succession. Il a également une fleur de lys sur sa cravate, ce qui permet d'identifier le personnage, puisqu'il s'agissait d'un royaliste.

Pour la cinquième séquence, elle débute par un groupe de deux transis qui tiennent par le bras un personnage en civil. Tête nue, chaussée de bottes et éperon, portant gilet, veste et nœud papillon et une canne ou une cravache sous le bras. Ils sont suivis par un magistrat en toge, portant mortier, portefeuille sous le bras. Viennent ensuite deux transis qui accompagnent du geste un officier. Alors on imagine ici un général coiffé d'un bicorne, donc il a une épée sur le côté et puis des petites jumelles dans la main. Un dernier groupe est composé de deux transis avec leur suaire, entourant un fier personnage en tenue de ville et chapeau mou, auquel il semble dérober deux liasses portant le nom Loire-Haute-Loire. Alors ce dernier personnage, on a pu l'identifier. Il s'avère que pour celui-ci, les liasses dont s'emparent les deux transis sont en fait des journaux pliés. On peut identifier ce personnage comme étant Ulysse Rouchon, un journaliste célèbre né en 1878 à Lourdes, en Haute-Loire. est mort en 1960. Il prend en charge le "Velay-Revue" et publie des articles dans le "Républicain de la Haute-Loire", puis la "Dépêche de la Haute-Loire, la "Tribune de Haute-Loire", "la Tribune de Saint-Etienne". Il est également membre de la Société Académique du Puy-en-Velay et de Haute-Loire dès avril 1900. Il en devient d'ailleurs secrétaire perpétuel en mai 1932 et en 1918, il est nommé conservateur puis directeur des musées du Puy et conservateur des antiquités et objets d'art de là au Haute-Loire. Ulysse Rouchon peut être évidemment considéré comme le meilleur ennemi de Boudon, car le journaliste était plutôt proche d'un monde ouvrier et paysan, quand Boudon était plutôt lui du côté de l'aristocratie.

La sixième séquence, qui est la dernière, est là très fragmentée, malgré les restaurations, se compose de deux groupes, chacun avec un homme en tenue civile et au centre entouré de deux transis. On remarque à gauche le personnage entraîné par une corde au cou comme une laisse. Ce personnage, il s'agit tout simplement de Robert Stevenson. La corde au cou de l'écrivain est sans rappeler bien sûr la corde qu'il avait pour traîner son annesse. Alors l'écrivain est surtout connu dans le monde entier pour ses romans "L'île au trésor"(1883) est en plein chagrin d'amour, il était parti à pied découvrir les pays inconnus entre Velay et Languedoc en compagnie d'une annesse. C'est par ce procédé d'inversion humoristique que Stevenson se retrouve ici mené par la corde comme l'était l'annesse.

Maintenant, je vais vous parler de la restauration. Après l'opération de dépose réalisée avec les précautions nécessaires, l'ensemble de la frise a été confié à l'atelier Thiollière, restaurateur d'art à Saint-Etienne. A souligner que le support de la Danse macabre est un papier velin, fabriqué mécaniquement, marqué au creux à la molette ronde, "Johannot Montgolfier Annonay. Ce papier, en raison d'une mauvaise conservation liée à un bâtiment en ruine, s'est fortement bruni et devenu fragile, rigide et très cassant.

La découverte, l'achat, la dépose, l'évaluation d'une possible restauration et la réalisation de cette dernière se sont déroulées au cours des années 2018-2021. Préalablement, je dois rappeler que M. Martin de Framond, directeur des archives départementales de la Haute-Loire, avait été contacté. Il a reconnu l'intérêt de l'œuvre et la nécessité de son inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Ceci afin d'en assurer la restauration, la sauvegarde et d'obtenir éventuellement des subventions et un concours financier. M. Pierre Taillefer, conservateur régional des Monuments historiques en charge du département de la Haute-Loire, est venu constater et confirmer l'intérêt de l'ouvrage et la nécessité de sa restauration et de sa conservation. Un dossier a été déposé à la Commission régionale de l'architecture du patrimoine et dans sa séance du 20 juin 2019 a décidé de procéder officiellement à l'inscription et à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Les principes et techniques de restauration sont les suivants. Prise de photographie avant, pendant, après travaux. Nettoyage des abondants dépots et poussières et des fragments; Reconstruction progressive du puzzle et fixation temporaire des pièces au moyen de petites bandes de papier adhésives. L'assemblage des pièces du puzzle a été fait par colle d'amidon avec du papier japon. La reconstruction aboutit à des séquences disjointes de longueurs variées. Le constat des dimensions très importantes de certaines séquences fait apparaître la nécessité d'un sectionnement pour des raisons pratiques d'encombrement, de manipulation et de conservation, auxquelles M. Taillefer donne son accord, et la validation pour la création de six séquences avec complément des zones lacunaires, sur fond rouge.

Et puis bien sûr, en août 2022, pour la première fois, la Danse macabre de Boudon a été exposée à l' abbatiale de la Chaise-Dieu, non loin de son aîné.

En matière de conclusion, je dirais que, heureux d'avoir pu sauvegarder cette frise, d'en avoir obtenu l'inscription au titre des Monuments historiques, et d'avoir fait réaliser sa restauration, je souhaiterais désormais pouvoir la faire découvrir, tout en assurant la conservation.

Je souhaite ici apporter ma contribution à la sauvegarde d'un patrimoine récent dont l'intérêt échappe malheureusement le plus souvent à nos contemporains. Sur certains personnages de la Danse macabre, il est encore possible de mettre le nom d'un contemporain de Boudon-Lashermes. Mais je suis certain que cette œuvre nous réserve encore de très belles surprises. Je vous remercie bien sûr tous.