Description

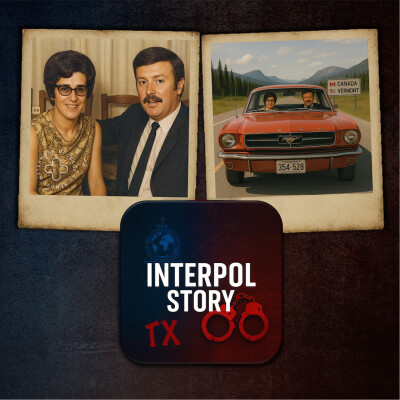

En 1968, Jacques Mesrine quitte la France aux côtés de sa compagne Jeanne Schneider. Officiellement, le couple prétend vouloir repartir de zéro et refaire sa vie outre-Atlantique. En réalité, ils fuient la justice française.

Mesrine est déjà bien connu des autorités pour une série de braquages et cambriolages. La pression judiciaire devenant intenable, il cherche un territoire plus vierge, moins structuré, où il pourra opérer avec plus de liberté. Le Canada, et plus précisément le Québec, lui apparaît comme un terrain d’action idéal : vaste, francophone, doté d’un appareil répressif encore peu rôdé face au grand banditisme européen.

À leur arrivée à Montréal, Mesrine et Schneider adoptent un profil bas. Ils vivent discrètement et Mesrine décroche un emploi auprès d’un riche industriel québécois, Georges Deslauriers. Il devient cuisinier et chauffeur au service de la famille. Mais derrière cette façade de domestique exemplaire se cache un homme en observation. Mesrine ne travaille pas, il prépare. Il étudie les habitudes, les failles de sécurité, les horaires. Ce n’est pas un emploi, c’est un repérage patient et stratégique. Il ne s’agit plus de petits coups improvisés, mais d’un plan à long terme, précis, implacable. Le 26 janvier 1969, le piège se referme. Avec la complicité de Schneider, Mesrine kidnappe Georges Deslauriers et le séquestre dans une maison isolée près de Saint-Boniface. Une rançon de 200 000 dollars canadiens est exigée. L’opération, pourtant minutieusement préparée, déclenche une réponse massive : les médias s’emparent de l’affaire, la police se mobilise à grande échelle. La rançon ne sera jamais versée. Mesrine finit par relâcher sa victime, vivante, mais le couple est désormais dans le viseur. Ils fuient vers les États-Unis, espérant échapper à l’étau.

En août 1972, il réalise l’un de ses plus grands coups d’éclat : l’évasion de la prison, en pleine journée, avec son nouveau complice Jean-Paul Mercier. Des armes sont introduites clandestinement. Ils neutralisent les gardiens et s’échappent sans être inquiétés. C’est un coup spectaculaire, mené avec une rigueur quasi militaire. Et ce n’est qu’un début.

Toujours le même mode opératoire : action rapide, gestes assurés, aucun masque. Ils veulent faire plus que voler : ils veulent imposer leur nom, leur audace, leur défi à l’ordre établi. Quelques jours plus tard, ils osent l’impensable : revenir à la prison dont ils se sont échappés pour tenter d’y libérer d’autres détenus. L’opération tourne court.

La cavale continue, mais elle devient de plus en plus violente. Les deux hommes se réfugient dans les forêts reculées du Québec.

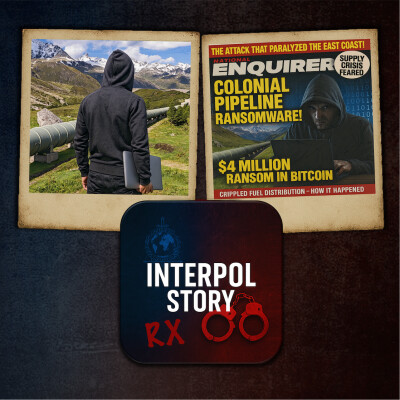

La presse s’empare de l’affaire. Son visage s’impose à la une des journaux, sur tous les écrans. Mais au lieu de se cacher, Mesrine embrasse cette célébrité. Il envoie des lettres aux médias, dénonce les conditions carcérales, critique la brutalité policière. Il se met en scène comme un rebelle, un homme en guerre contre un système corrompu. Il se transforme en personnage, en symbole. Il brouille les frontières entre réalité et fiction.

Une période où il concentre violence, stratégie, mise en scène et défi. Mais comme souvent dans les ascensions fulgurantes, la chute est inévitable. À force de provoquer, de défier, de se croire intouchable, Mesrine attire sur lui une traque implacable. Il devient sa propre proie. Cette phase intense, presque mythique, s’achèvera brutalement quelques années plus tard, en France. Mais au Canada, entre 1968 et 1972, Mesrine aura touché du doigt l’illusion d’un pouvoir absolu : celui de l’homme seul contre le monde.

Comme l’aigle trop proche du soleil, il finira par se brûler les ailes. Car à force de vouloir régner sans trône, on finit toujours par tomber, et rarement en héros.