Description

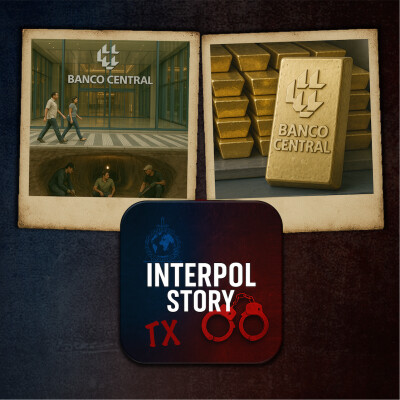

Au cœur de l’année 2005, dans la ville brésilienne de Fortaleza, une maison discrète devient le centre d’une opération clandestine d’une ampleur inouïe.

Louée sous couvert d’une entreprise de jardinage, elle cache en réalité un chantier souterrain savamment orchestré. En secret, des ouvriers triés sur le volet creusent un tunnel de près de quatre-vingts mètres, direction : la chambre forte de la Banque Centrale du Brésil. Pendant plus de trois mois, l’équipe agit dans le silence le plus total, évitant toute erreur, toute bavure.

À la surface, la routine d’un commerce banal. En profondeur, la patience, la méthode, et une ingéniosité criminelle sans précédent. Dans la nuit du 5 au 6 août 2005, l’opération entre dans sa phase finale. Le tunnel touche enfin la salle des billets. Derrière une dalle de béton d’un mètre d’épaisseur, des piles de coupures de 50 reais attendent leur destruction. Ces billets, en fin de vie, ne sont plus enregistrés. Invisibles pour le système, ils sont idéaux pour un vol.

Trente-six individus sont impliqués. Certains sont arrêtés, d’autres prennent la fuite. Antônio Jussivan Alves dos Santos est identifié comme l’un des cerveaux. Un ingénieur du nom de Marcos Rogério Machado de Lima aurait conçu l’infrastructure souterraine. Même un employé de la Banque Centrale est suspecté d’avoir livré des informations internes. Pourtant, malgré les arrestations, le mystère demeure : où est passé l’argent ? Moins de vingt millions de reais seront retrouvés. Le reste s’évapore. Blanchis, dissimulés, convertis.

Des sociétés-écrans sont créées, des investissements immobiliers dissimulent les fonds. L’opération, au départ méthodique, tourne au règlement de comptes. Plusieurs membres du réseau disparaissent. D’autres sont retrouvés morts. Le silence du tunnel se prolonge dans la terreur entre complices. Le casse dépasse bientôt les faits. Il devient un symbole. Le Brésil révise ses protocoles de sécurité bancaire. Le sol devient un axe stratégique de surveillance. Des formations sont données, des audits sont imposés. La population, elle, reste marquée. Comment une institution aussi protégée a-t-elle pu être attaquée sans résistance ?

La confiance vacille. Le grand public s’approprie l’histoire. En 2011, le cinéma s’en empare. En 2022, une mini-série documentaire éclaire de nouveaux aspects du braquage. Mais derrière les récits, la vérité reste partielle. Des criminels sont morts, d’autres introuvables. Le butin reste en grande partie introuvable. Et les blessures, elles, sont durables. Aujourd’hui, la maison a disparu. Le tunnel a été scellé. Pourtant, l’histoire persiste.

Elle hante les mémoires et interroge les certitudes. Ce casse n’a pas seulement défié les coffres d’une banque. Il a creusé dans les fondements mêmes d’un État, dans sa sécurité, dans sa capacité à protéger ce qui semblait intouchable. Il montre que le danger ne vient pas toujours de l’affrontement, mais parfois du silence, de la patience, de l’invisibilité. Le vol de Fortaleza est devenu bien plus qu’un simple braquage.

C’est une démonstration brutale : celle de ce que peuvent accomplir des hommes armés non de fusils, mais de plans, de détermination, et d’une idée redoutablement exécutée. Les taupes de Fortaleza n’ont pas seulement déplacé la terre. Elles ont déplacé les lignes. Et au bout du tunnel, il n’y avait ni liberté, ni richesse durable.

Seulement l’écho d’un exploit devenu fardeau. Un rappel que le génie, lorsqu’il s’affranchit de toute morale, finit souvent par s’enfouir lui-même.

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.