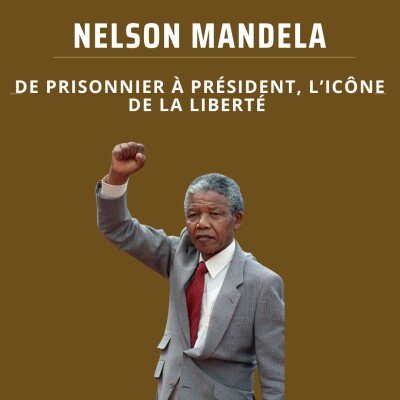

Speaker #0Nous sommes en 1964, dans une salle d'audience de Praetoria. Un homme se lève face à ses juges. Il sait qu'il risque la peine de mort, mais au lieu de supplier, il prononce ces mots qui résonneront dans l'histoire. « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Cet homme s'appelle Nelson Rolishlafla Mandela. Quatre semaines plus tard... Il sera envoyé dans une cellule minuscule sur une île battue par les vents. Il y restera 27 longues années. 27 années qui auraient pu briser n'importe quel être humain. Mais lorsqu'il en ressortira, ce n'est pas un prisonnier fatigué que le monde verra. C'est un leader, un président, un symbole universel de paix et de réconciliation. Et avant de plonger dans ce récit, je veux prendre un instant pour vous parler. Vous avez peut-être remarqué mon absence ces derniers mois. J'ai pris du recul, le temps de me recentrer et de réfléchir. et surtout de revenir avec des histoires encore plus fortes. Car ce podcast n'est pas seulement une série de récits historiques, c'est un voyage que nous faisons ensemble. Merci de l'avoir attendu, merci d'être toujours là. Et si tu n'es pas abonné, c'est l'occasion de le faire. Et pour ce retour, il fallait frapper fort. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur les pas de Madiba, un voyage qui commence loin des projecteurs, dans un petit village d'Afrique du Sud, bien avant que son nom ne devienne... synonyme d'espérance. Imaginez les collines vallonnées d'Hitronské en Afrique du Sud au début du XXe siècle. Un ciel bleu immense, des hutrons de toit de chaume et des enfants qui jouent pieds nus dans la poussière rouge. C'est là, en juillet 1918, Qu'un enfant voit le jour, Rolish Lashla Mandela. Son nom signifie celui qui arrache une branche d'arbre, ou plus librement, le fauteur de troubles. Un nom qui sonne comme une prophétie. Rolish Lashla grandit au sein du peuple rossin, dans une communauté où la solidarité est une loi, où chaque décision se prend collectivement au feu du soir. Il écoute les anciens compter l'histoire de grands rois et de guerriers qui ont résisté aux colons européens. Ce récit nourrit sans lui une conviction simple mais puissante. La liberté est une richesse qu'on doit défendre coûte que coûte. Mais derrière la beauté de son enfance, une ombre plane déjà. L'Afrique du Sud, dominée par une minorité blanche, s'organise pour priver les Noirs de tout pouvoir. Des lois séparent les terres, les écoles, les emplois. Les humiliations se glissent partout. Un Noir ne peut pas marcher sur le même trottoir qu'un Blanc, ni espérer être jugé équitablement devant un tribunal. Le jeune Mandela... ne comprend pas encore l'ampleur de cette injustice, mais il en ressent déjà la douleur. À l'âge de 7 ans, il va à l'école pour la première fois. C'est là qu'il découvre une autre forme d'effacement. Son institutrice, suivant les règles coloniales, décide que son prénom rossa, rolichlachla, est trop compliqué. Elle lui attribue un nom anglais, Nelson. Ces détails, en apparence anodins, symbolisent tout un système. Un système qui efface les cultures africaines pour imposer la norme occidentale. Mandela garde ce prénom, mais jamais il n'oubliera le jour où son identité fut amputée d'un trait de plume. Adolescent, il attaque le Heldarum College, un établissement méthodiste réservé aux jeunes noirs. La discipline y est stricte, presque militaire. On y forme les élèves dociles, destinés à servir dans une société où les blancs dominent. Mais Mandela a soif de liberté. Un jour, il prend part à une grève étudiante pour protester contre les conditions de vie imposées par l'administration. Un geste audacieux. et lourdes conséquences. Il est renvoyé. C'est sa première confrontation directe avec l'autorité. Il découvre à la fois le prix de la rébellion et la saveur de la résistance. Peu après, la mort de son père bouleverse sa vie. Mandela est envoyé vivre chez le chef du peuple Tembu. Là, il découvre un autre monde, celui de la politique tribale, des débats, des négociations. Chaque soir, il observe les chefs discuter, parfois jusqu'au lever du jour pour trouver un consensus. Il comprend alors que le pouvoir n'est pas seulement une question de force, mais une question de personnalisation, de vision et de parole. Il n'est encore qu'un adolescent, mais déjà, les graines de son destin sont plantées. Nous sommes au début des années 40. Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud, brouille de mineurs, d'ouvriers et de passants pressés. C'est là que Nelson Mandela, jeune homme du transcaïde, débarque avec une idée en tête. J'ai changé de vie. Tout d'abord, il travaille comme gardien de mine, puis clair d'avocat. Il découvre la brutalité d'un système raciste institutionnalisé. Les Noirs doivent porter un pass, ce carnet d'identité infamant qui conditionne chacun de leurs déplacements. Sans ce document, ils risquent l'arrestation immédiate. Mandela décide alors de reprendre ses études et se forme au droit. En 1952, avec son ami Olivier Tambaud, il fonde le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg. Dans leur bureau modeste, des films d'hommes et de femmes se pressent chaque jour, venus chercher justice face aux humiliations quotidiennes, expulsions, violences policières, discriminations à l'enfer. Mandela écoute, conseille, défend, mais il comprend vite que les tribunaux contrôlés par les Blancs ne suffiront pas à briser les chaînes de l'oppression. C'est dans ce contexte qu'est rejoint l'ANC, le Concrét National Africain. Fondé en 1912, cette organisation avait pour but d'unir les Noirs d'Afrique du Sud dans la lutte pour l'égalité et la citoyenneté. Mais Mandela et une nouvelle génération de militants, impatients et audacieux, jugent l'organisation trop passive. En 1944, ils participent à la création de la Ligue de jeunesse de l'ANC. Leur slogan ? Action, discipline, unité, autarcie. Leur objectif ? Transformer l'ANC en un mouvement de masse prêt à défier le pouvoir blanc. En 1948, un événement vient bouleverser l'histoire. Le parti national, dominé par les Africaners, les blancs sud-africains, arrive au pouvoir et instaure officiellement l'apartheid. Un mot froid, presque administratif. mais qui cache une violence implacable. Les lois se multiplient. Interdiction des mariages mixtes, ségrégation stricte dans les transports, les plages, les écoles. Des quartiers entiers de populations noires sont rasés pour que ces places aient des zones exclusivement blanches. Les noirs deviennent des étrangers dans leur propre pays. Mandela observe indigné et il choisit. Il ne sera pas spectateur, il sera acteur. Sous son impulsion, l'ANC organise la campagne de défiance contre les lois injustes. Des milliers de volontaires refusent d'obéir aux règles ségrégationnistes. Ils s'assoient sur des bancs réservés aux Blancs, brûlent leurs passes, défient l'autorité. Mandela devient l'un des principaux organisateurs. Pour la première fois, il goûte à la puissance de la désobéissance filiale. Mais il goûte aussi à la répression, arrestation, procès, peine de prison. Au milieu de cette effervescence, sa vie personnelle se transforme. Marié une première fois avec Evelyn Mays, une infirmière, Mandela fonde une famille. Mais ces absences constantes, ces activités politiques clandestines et la pression de la police finissent par éroder leur union. En 1958, le couple divorce. Peu après, il rencontre une jeune travailleuse sociale charismatique et déterminée. Willy Madikivela. Entre eux, c'est une étincelle immédiate. Elle devient sa compagne, son alliée et bientôt une figure incontournable de la lutte. Nelson Mandela n'est plus seulement un avocat ou un militant local. Il est en train de devenir la voix d'un peuple brisé par l'apartheid, un homme prêt à sacrifier sa liberté et même sa vie pour la dignité des Noirs. 21 mars 1960, la petite ville de Charpeville, près de Johannesburg. Des milliers de Sud-Africains Noirs se rassemblent pacifiquement pour protester contre la loi du passe. Hommes, femmes, jeunes, tous réclament la liberté de circuler dans leur propre pays. La police encercle la foule. Les manifestants chantent « Puissons-le ! » Quand le silence retombe, 69 personnes sont mortes. La plupart ont été abattues dans le dos. Le massacre de Sharpeville choque le monde entier. Et pour Nelson Mandela, c'est un tournant. La lutte pacifique telle qu'il l'avait pratiquée jusqu'ici semble voué à l'échec. Alors, en 1961, il prend une décision historique. Il fonde avec ses camarades l'Unconto-Oues-Sivé, désolé pour la prononciation, qui signifie la lance de la nation, branche armée de l'ANC. Leur objectif n'est pas de tuer, mais de frapper les symboles du pouvoir blanc. Lignes électriques, installations militaires, bâtiments publics. Dès lors, Nelson Mandela devient l'ennemi public numéro 1 de l'État sud-africain. Il vit caché. se déplace sous de faux noms, multipliant les réunions clandestines. La presse le surnomme le Black Pipernell insaisissable. À ses côtés, Winnie Mandela fait preuve d'un courage exceptionnel. Fouille, intimidation, surveillance constante, elle subit tout, mais ne cède pas. Quand Nelson disparaît pour des semaines, elle tient la maison, élève leurs deux filles et surtout devient sa messagère et son relais auprès des militants. Mais derrière cette force, Winnie vit l'angoisse de chaque coup à la porte, de chaque voiture suspecte. Elle sait que l'arrestation de son mari est inévitable. Nelson Mandela quitte même le pays clandestinement pour chercher du soutien à l'étranger. Il rencontre des leaders africains fraîchement indépendants comme Nasser en Égypte ou Belbela en Algérie. Il s'entraîne militairement auprès du FLN algérien qui vient de vaincre la colonisation française et veut ramener ce savoir-faire au service de la libération sud-africaine. Mais en 1962, la traque s'intensifie. Mandela est arrêté, accusé d'insultation à la grève et sorti illégal du pays. Il est condamné à cinq ans de prison. À peine enfermé, de nouvelles preuves surgissent. Mandela, déjà détenu, est inclus dans le procès de Riviona avec d'autres dirigeants. Le monde retient son souffle. La peine de mort plane sur les accusés. Lors de son procès, il assure sa propre défense et prend la parole. Sa voix résonne dans le tribunal. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique où toutes les personnes vivent ensemble en harmonie, avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Un silence glacé s'envoie. Le tribunal hésite. Nelson Mandela échappe à la pondaison, mais il est condamné à la prison à perpétuité. En 1964, il est envoyé sur l'île-prison de Robben Island, un rocher isolé. battus par les vents, où les prisonniers sont soumis aux travaux forcés dans une carrière de chauve. Les gardiens blancs humilient les prisonniers. Nelson Mandela passe ses journées à casser des pierres. C'est nué dans une cellule minuscule, sans lit, ni aux courantes. Les lettres de Willy lui sont confisquées ou censurées. Les visites sont rares, froidement surveillées. Le pouvoir espère qu'il mourra là, oublié. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Mandela... devient le symbole vivant de la résistance. Son nom circule clandestinement en April du Sud et bientôt partout dans le monde. Robben Island devient l'univers de Nelson Mandela. Chaque jour, il casse la pierre blanche qui brûle ses yeux sous le soleil. Les prisonniers politiques n'ont pas le droit de parler entre eux. Mais Nelson Mandela trouve toujours un moyen. À murmurer dans la cour, un regard. échangé dans la carrière. Et surtout, il transforme la prison en école politique. Il enseigne, il débat, il forme les jeunes militants incarcérés. On surnomme bientôt Robben Island l'université Mandela. À l'extérieur, Winnie devient son écho. Traquée, harcelée, emprisonnée elle aussi à plusieurs reprises, elle refuse de se taire. Devant les journalistes, elle proclame « Vous pouvez emprisonner l'homme, mais vous ne pouvez emprisonner l'idée. » 16 juin 1976, Soweto, immense township, noir près du Jouan-Esbourg. Des milliers d'élèves descendent dans les rues, en uniforme scolaire, pour protester contre une loi imposant l'Afrikaans, une langue germanique issue du nerf hollandais, comme leur langue d'enseignement. La police ouvre le feu. Une centaine de jeunes sont là. La photo du petit Hector Peterson, 12 ans, porté par un camarade ensanglanté, fait le tour du monde. Soweto devient un symbole. La jeunesse noire dit non à l'apartheid au prix de son sang. Depuis sa cellule, Nelson Mandela apprend la nouvelle. Il serre les poings. Un an plus tard, en 1977, une autre tragédie secoue le pays. Steve Biko, jeune leader du Black Consciousness Movement, est arrêté, torturé, puis laissé nu et agonisant sur le sol d'une cellule. Il avait 30 ans. Steve Biko incarnait la fierté noire. L'idée... que la libération commence dans les esprits. Au fil des années, Nelson Mandela devient le prisonnier le plus célèbre de la planète. En Europe, en Amérique, en Afrique, des voix s'élèvent. Des artistes comme Myriam Matheba, Luke Maskela, Stevie Wonder, Peter Gabriel chantent pour sa liberté. Le slogan Free Nelson Mandela envahit les stades, les concerts, les manifestations. Les sanctions économiques commencent à tomber contre Pretoria. Même les grandes multinationales subissent la pression. Et pourtant, Nelson Mandela reste enfermé. Le pouvoir blanc espère encore l'étuiser, l'effacer. Au fil du temps, sous la pression internationale, ses conditions de détention s'assouplissent. Il est transféré de Robben Island à Pulsemore, puis à Victor Verster. Il obtient une petite maison surveillée pour recevoir davantage de visites. Mais une chose ne change pas. Il refuse les compromis. A plusieurs reprises, Le gouvernement lui propose la liberté en échange de renoncement à la lutte armée. À chaque fois, Mandela répond non. 11 février 1990. Après 27 ans de captivité, Nelson Mandela franchit les portes de la prison de Victor Esther. À ses côtés, Willy, main dans la main. Devant lui, une foule immense, des caméras du monde entier et un peuple qui retient son fou. Son premier geste est simple, lever le poing, un poing fermé, plein de détermination. Et il tient le discours suivant.